『振袖纏(ふりそでまとい)』 川口松太郎さん作で、しっかり最後涙を誘います。実際の話しを参考にしたようでモデルがあるようです。川口松太郎さんは<親は誰だか判らない>と語られていて若い頃苦労されていているので、市井の人々の悲喜こもごもを小説や芝居にされていますが、その人情味は実感がこもっていて新派が隆盛だった頃の観客がすっぽり入りこめる世界でした。

映画監督の松山善三さんが先頃亡くなられましたが(合掌)、高峰秀子さんが、演出助手だった松山善三さんと結婚するとき、「なにがなんでも川口先生に彼を見てもらった上で決めよう」とおもったほど川口さんの「人の見る目」を信頼していて「あの男はまるでおまえの亭主になるために生まれてきたみたいな奴じゃねえか」と太鼓判をおされ即座に決心したと書かれています。(「人情話 松太郎」高峰秀子著)

その川口さんの本も後半までの話しにダレがきてしまいます。それは、纏持ちに憧れた芳次郎(松也)が大店の実家・大黒屋から勘当されても自分のやりたい道に進み、ち組の頭・藤右衛門とお徳(春猿)に世話になります。そこの娘・お喜久(瀬戸摩純)と夫婦となりますが、大黒屋の番頭に子供が出来たら跡取りのいない大黒屋に子供を渡すという約束をします。この約束と、勘当された身だからと生まれた子供を捨て子として大黒屋の前に捨て、その子を番頭が拾い、捨て子として育てられるのですが、現代の感覚からすると、そう簡単に約束するの、捨てる必要性があるのと突っ込みたくなるのです。

ただこの設定が後半の泣かせどころとなるのですが、前半の観客の突っ込みをいれない工夫が現代では必要になってきます。貧富の差は現代でも判りますが、暗黙の了解の当時の身分差などが通じなくなっているということです。『婦系図』で、お蔦の姉貴分にあたり酒井先生の世話にもなる芸者の小芳に主税が手をついて挨拶しますが、酒井先生は、お前は芸者に手をつくのかと怒るところがあります。これは驚きますよ。そういう風の吹いている時代なのです。

その辺りが芝居の中にしかない感覚となってしまい、庶民がすっぽり芝居の中に入れないところに新派のジレンマがあります。『振袖纏』も、前半は番頭の田口守さんが持ちまえの演技力で頑張ります。猿弥さん、春猿さんが纏の頭の一家としても雰囲気を出します。そして、後半になって松也さんと摩純さんも芝居に乗って来て、立松昭二さんと伊藤みどりさんが大黒屋夫婦として締めるという形となります。この前半が説明的にならず時代を表せるかどうかが、課題となるとおもいます。

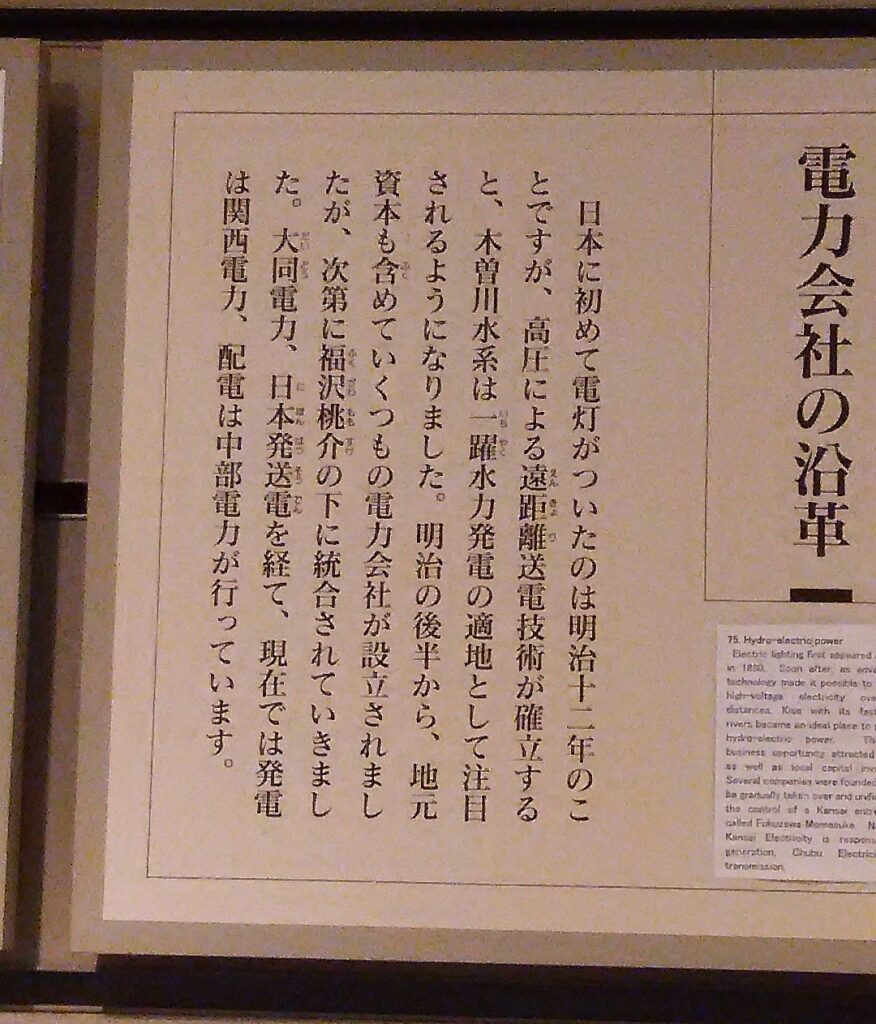

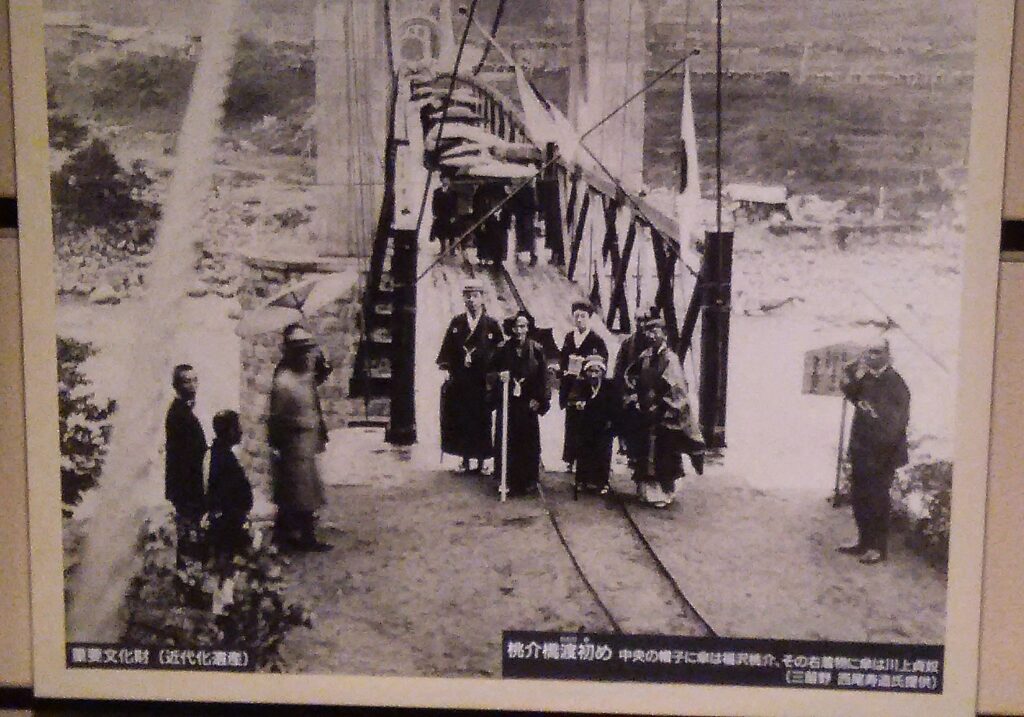

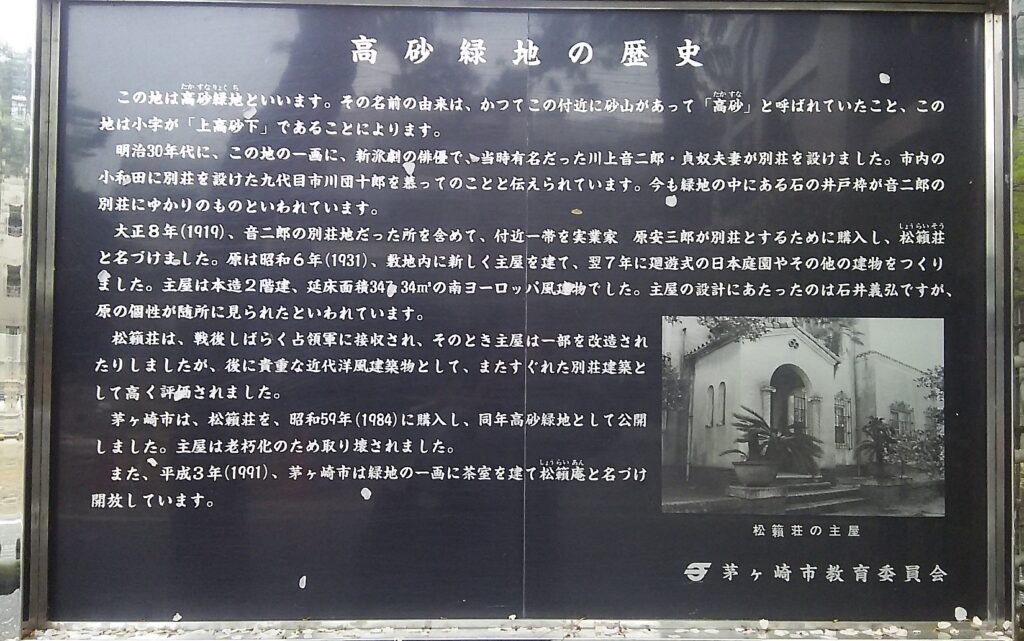

『深川年増(ふかがわとしま)』 北條秀司さんの喜劇作品です。浅草の十二階の凌雲閣の場面から始まり時代が何んとなくわかります。さらに、歌舞伎の演劇改良運動のことが出てきます。明治の西洋化の風潮から歌舞伎を外国人にも観て貰えるように改革しようとしたのです。九代目團十郎さんの時代で同時に川上音二郎さんの新派の誕生とも関係してくる時代です。

改良運動により歌舞伎役者の身辺もきれいにしようということで、地位の低い歌舞伎役者・三十助(緑郎)も囲っているおきん(八重子)と別れることにします。そのおきんに別れ話をもっていくのが、三十助の弟子の伊之助(猿弥)です。三十助は良い役が回ってくるようにときんつば屋に婿に入っており、おきんのことも女房のおよし(英太郎)にばれているのです。当然すったもんだがあるわけです。

北條さんのことですから細工は流々で、おきんはお金持ちの奥様になりすまし、きんつば屋へ乗り込んでくるのです。その前に三十助との間の子供まで送り込んできます。

欲をいいますと緑郎さんは喜劇のテンポはまだこれからの感があります。猿弥さんとは澤瀉屋での長い時間がありますのでツーカーですが、八重子さんや英さんとの間の取り合いはこれからの時間のなかで修練され絶妙さに進んでいかれるとおもいます。話しの面白さが構成されているとその展開にのりつつ、いかに自分の置き場所をみつけるかが喜劇の場合難しいです。

それにしても、劇団新派は沢山の作品をすぐれた作家のかたから書いてもらっていました。『振袖纏』も『深川年増』も初めて観る作品でした。

新派の芝居は奉公人が使いに行く時前掛けに品物を隠して出かけたりなど、今は見かけなくなった細かい時代の動作のしどころをも伝えてもらえます。

『婦系図』などは、黒御簾から「勧進帳」の長唄が流れ、小芳が娘に会えて涙するところは、「ついに泣かぬ弁慶の~」と流れます。

お蔦が妙子さんがきてお茶を入れる時、焙烙(ほうろく)でお茶を焙ってからいれたりと、座布団の外しかたなどその時代の身についた動きかたが新鮮に目にとまります。

そしてそうした動きも立場のちがいによっても変わってくるのです。そうした細かな動きを学んだ新派の役者さんたちが、喜多村緑郎さんが誕生したことによって、新しい作品をもっと学んで披露していければ今回の襲名も大きな成果となって現れることでしょう。

国立研修生の同期である春猿さんと猿弥さんの澤瀉屋そして 音羽屋の松也さんを迎え、新しい緑屋の二代目喜多村緑郎さんの襲名披露公演にふさわしい旅立ちにまずは拍手を。

その他の出演者・佐堂克実、尾上徳松、半田真二、村岡ミヨ、鴫原桂、山吹恭子、市村新吾、英ゆかり、只野操、三原邦男、筑前翠瑶、鈴木章生、児玉真二、久藤和子、川上彌生、川崎さおり、矢野淳子 他