実際にはバスで元箱根港に行きそこから箱根湯本まで下ったのであるが書き込みは上り道順とする。

箱根登山鉄道の箱根湯本駅から本来は早川にかかる三枚橋を渡るところであるが実際には箱根湯本駅を目指してのラストスパートで渡らずに駅に向かってしまった。

後日小田原からの三枚橋を渡る道は歩いた。旧箱根街道を歩いて箱根が身近になり何回か箱根を楽しませてもらう事になった。箱根バス路線での美術館巡りなどの行き方がわかったためである。

上っていれば見どころありの早雲寺なども見学したであろうがそんな余裕はなく前を通過しただけである。

残っている写真からは割石坂となったいる。

曽我兄弟が仇討ちに向かう途中で刀の切れ味をためして路傍の巨石を切り割ったという由来の坂のようである。もし刀が折れたら仇討ちはなかったのであろうか。

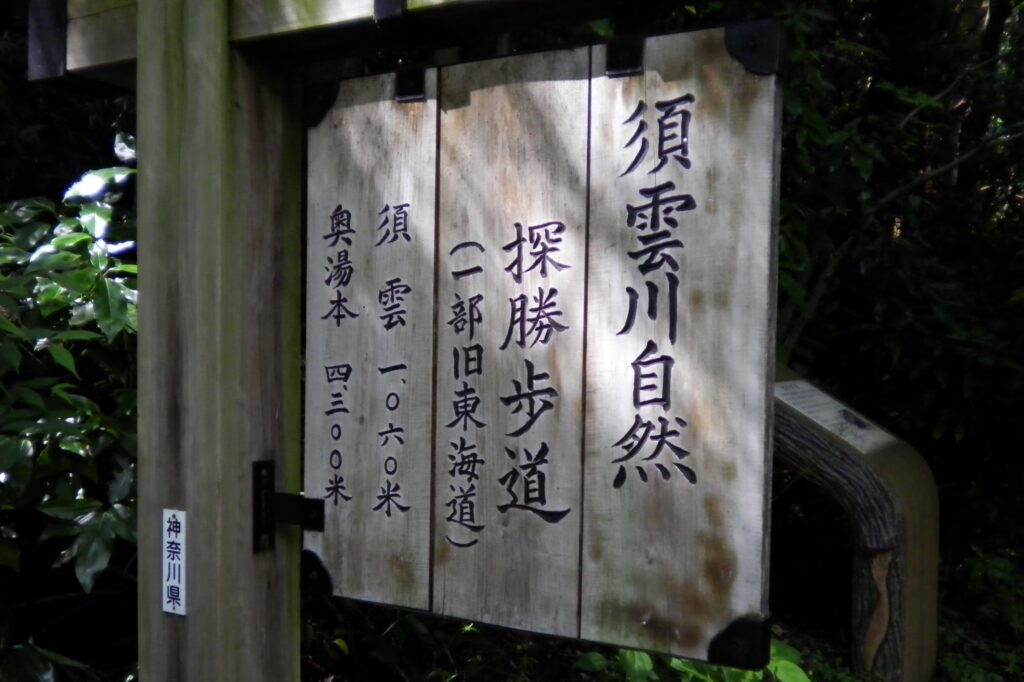

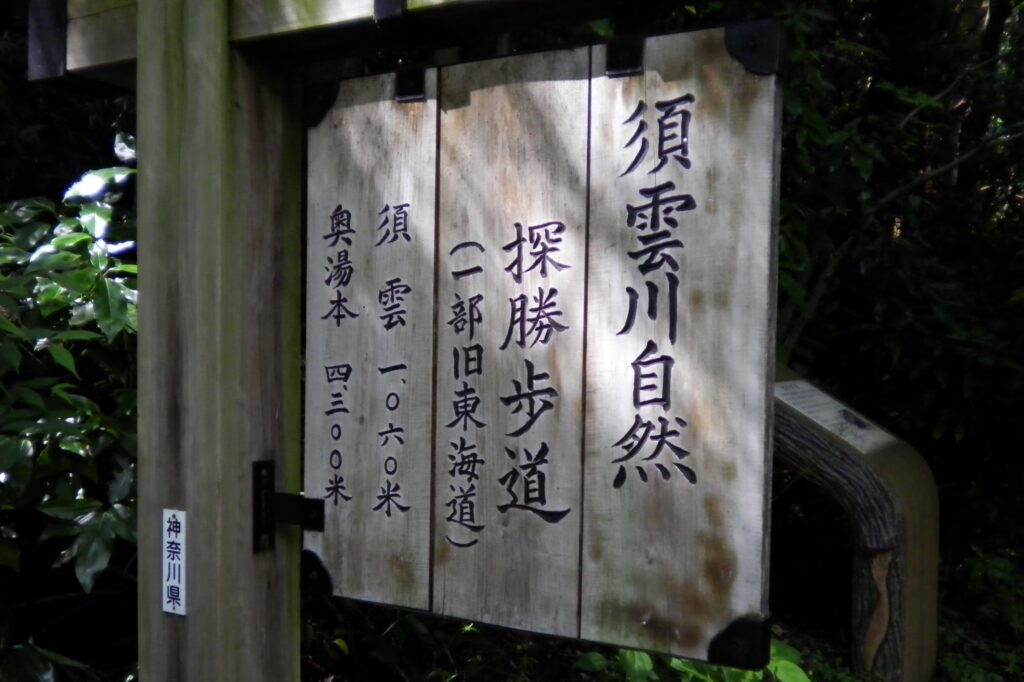

須雲川自然探勝歩道の道標

なかなかいい感じの探勝歩道のようである。旧東海道を抜けこちらを楽しむ人も多いようである。

旧東海道の大沢坂近くの石畳

大沢坂は須雲川からわかれた大沢川を渡ったところの坂

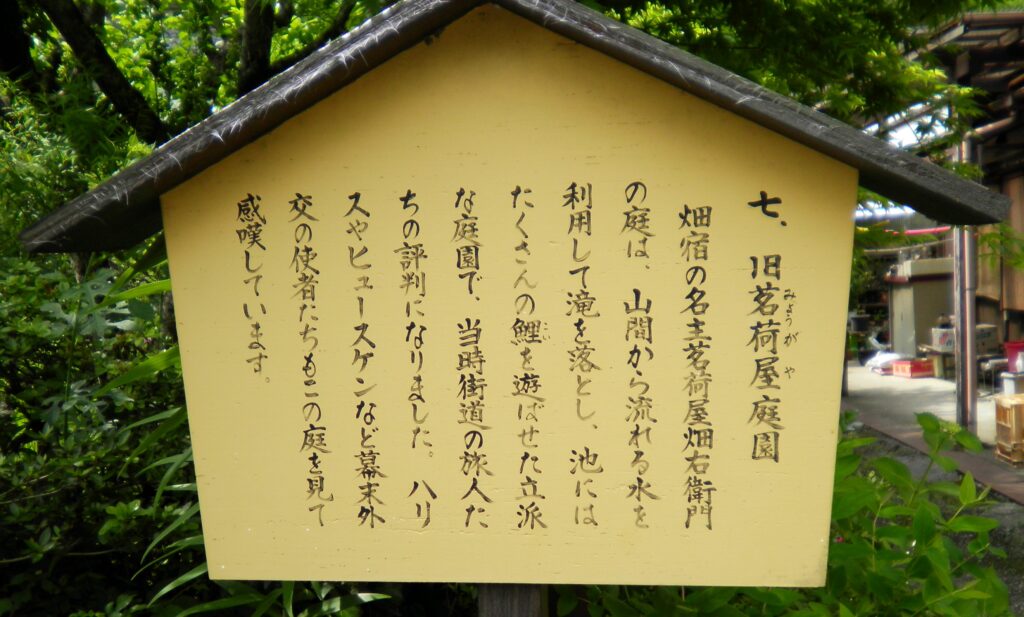

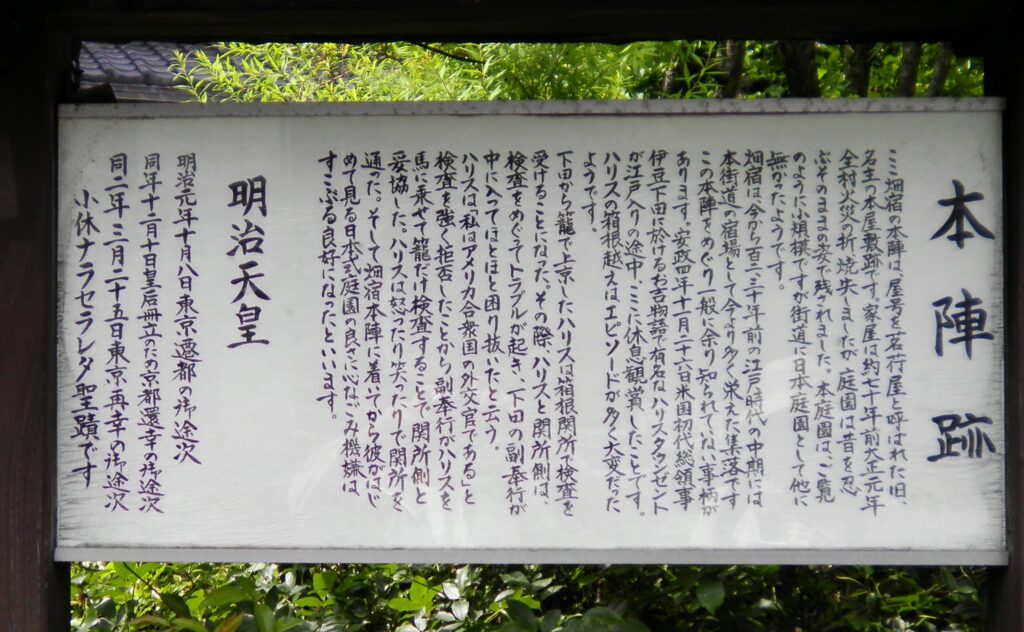

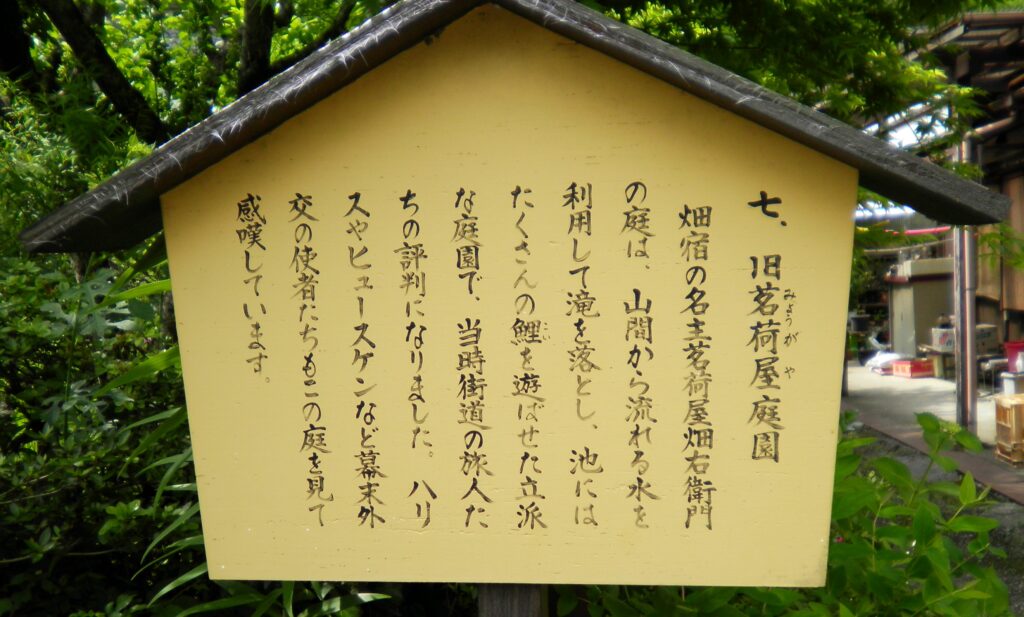

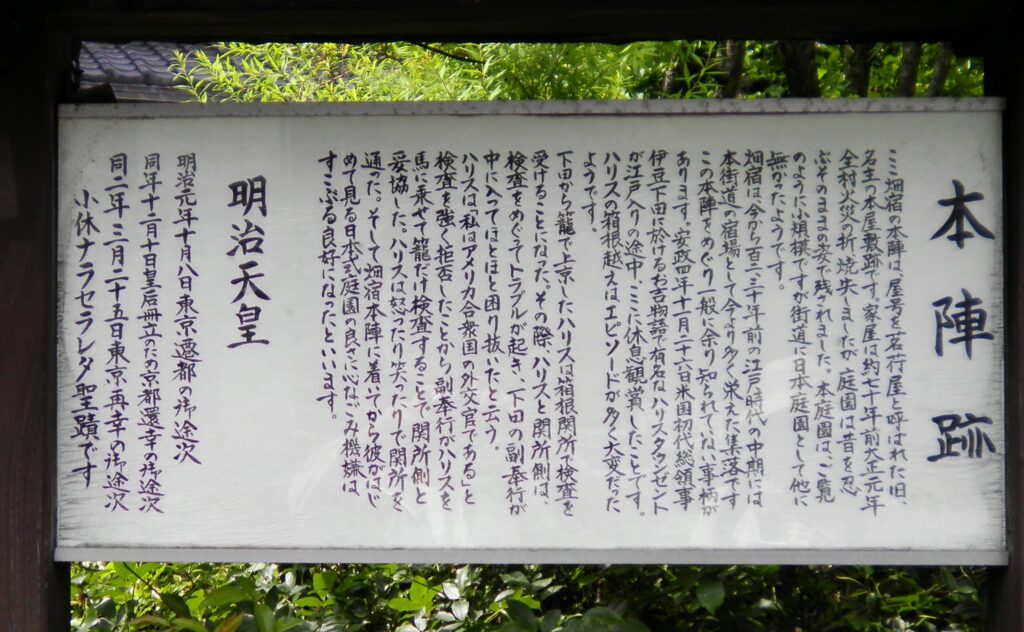

畑宿本陣 旧茗荷屋庭園

旅人たちを感嘆させた庭園のようである。「お吉物語」で有名な幕末の初代駐日アメリカ総領事ハリスも下田から箱根の関所での検査に立腹し役人たちは大変だったようだ。ただ畑宿本陣の日本庭園には大満足している。

畑宿は寄せ木細工の里でもある。

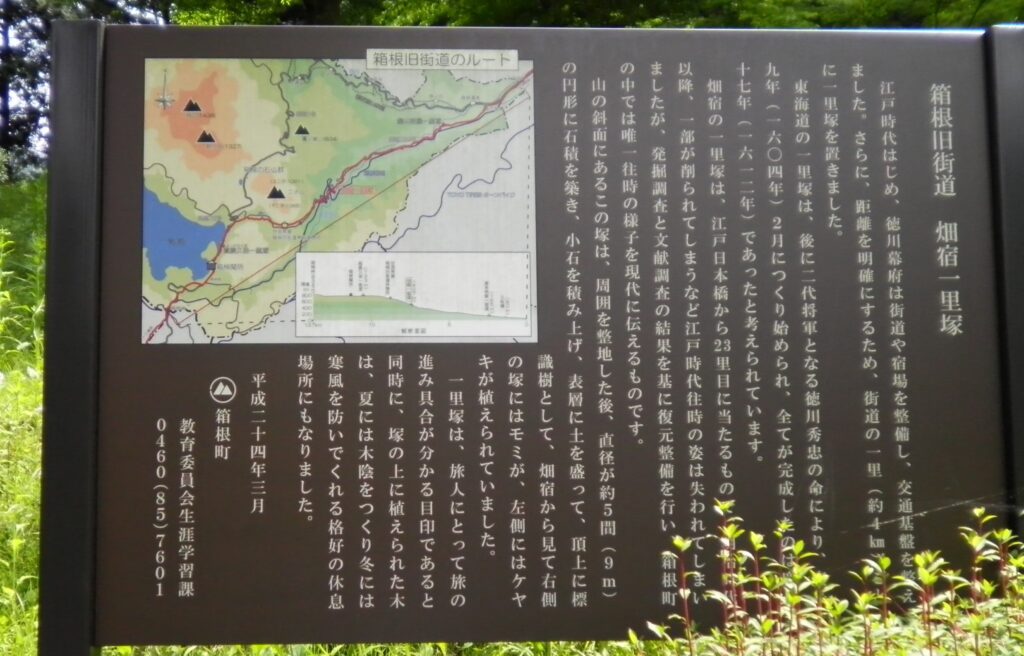

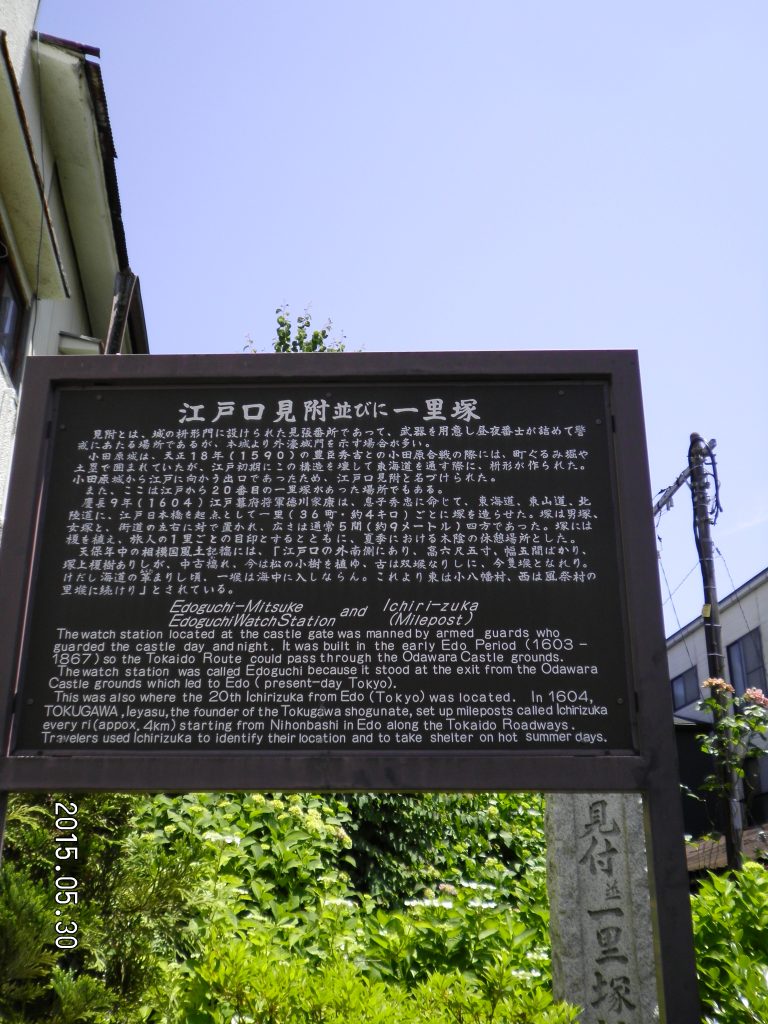

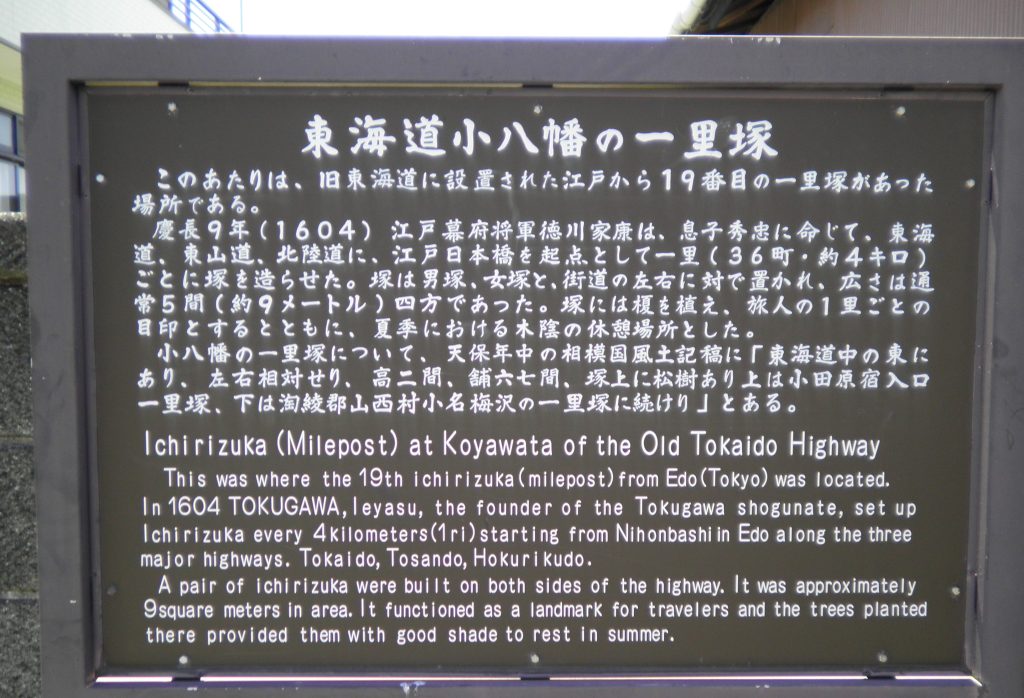

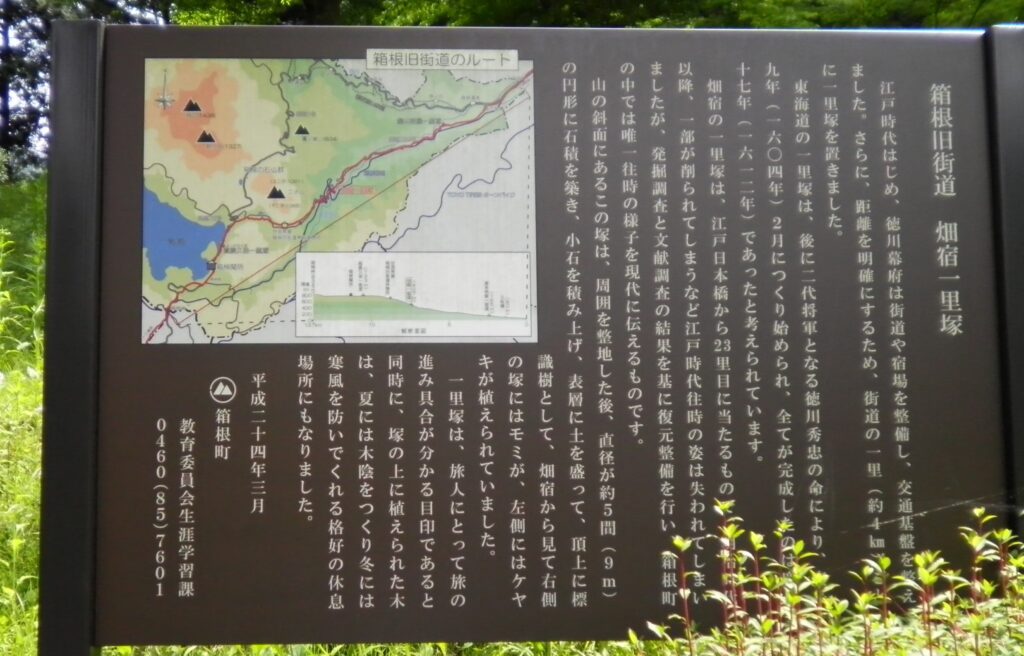

そして村はずれの23番目の一里塚が復元されていて立派である。

山の斜面にあるこの一里塚は周囲を整地したあと、直径9メートルの円形に石積を築き小石を積み上げ表層に土を盛って標識樹を植えている。

そばに芹沢光治郎の歌碑がある。

<箱根路や往時をもとめ登りしに未来のひらけてたのしかりけり>

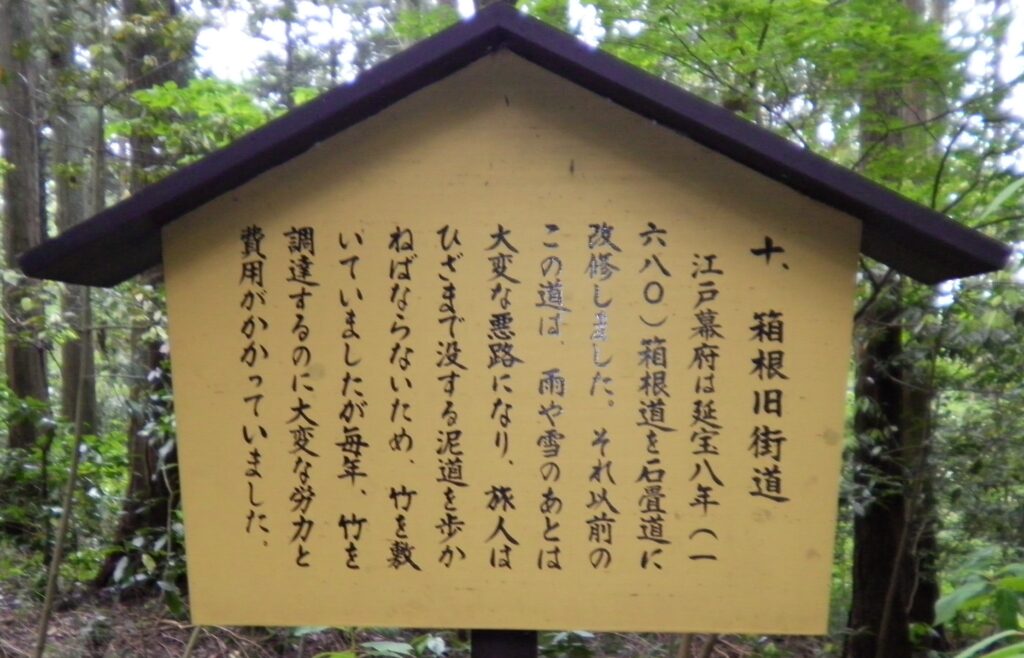

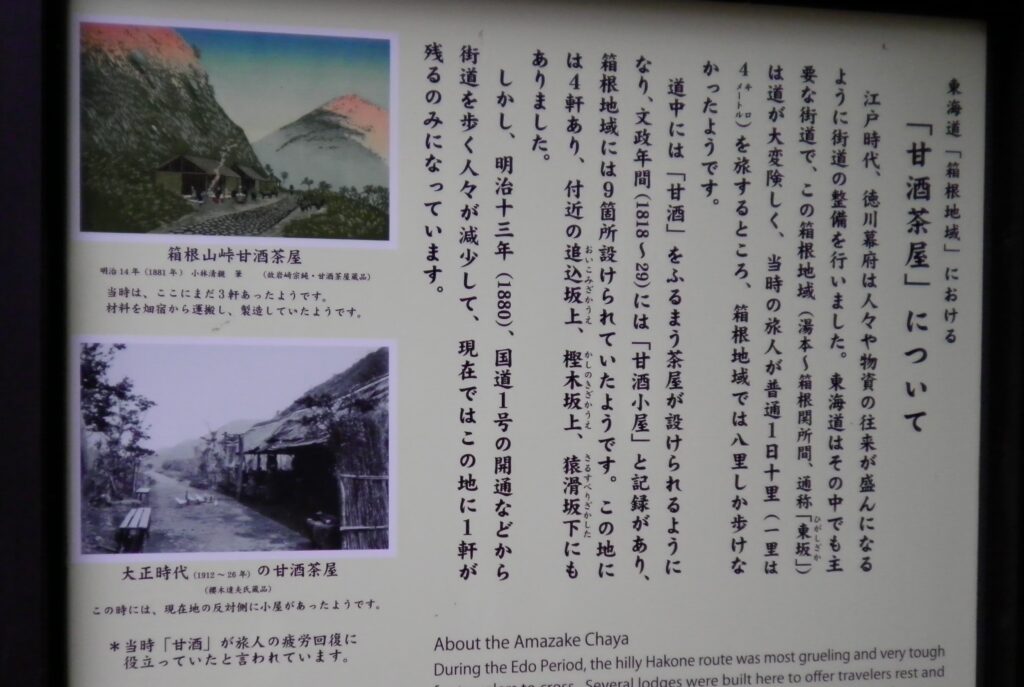

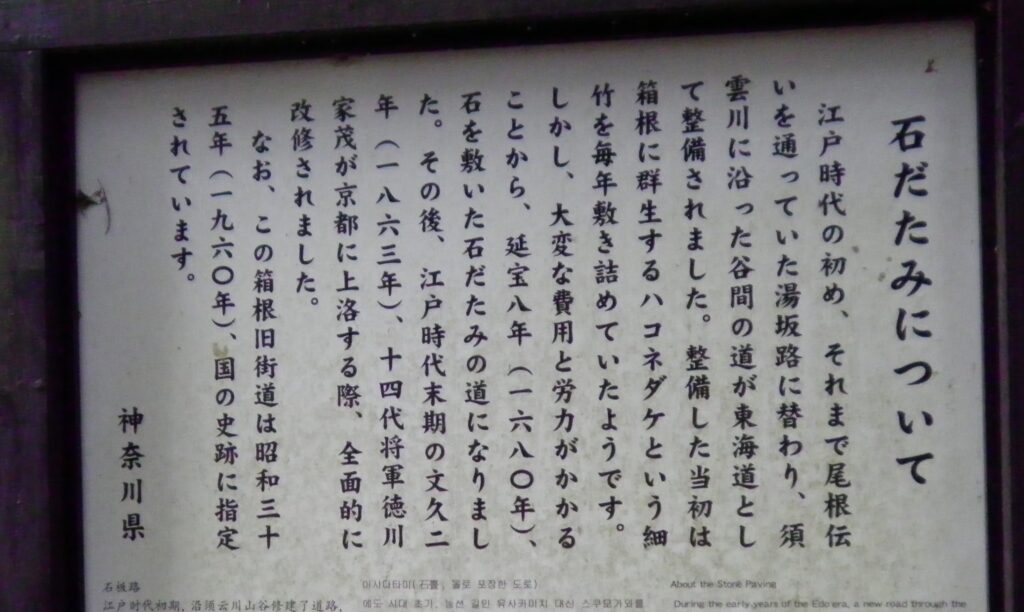

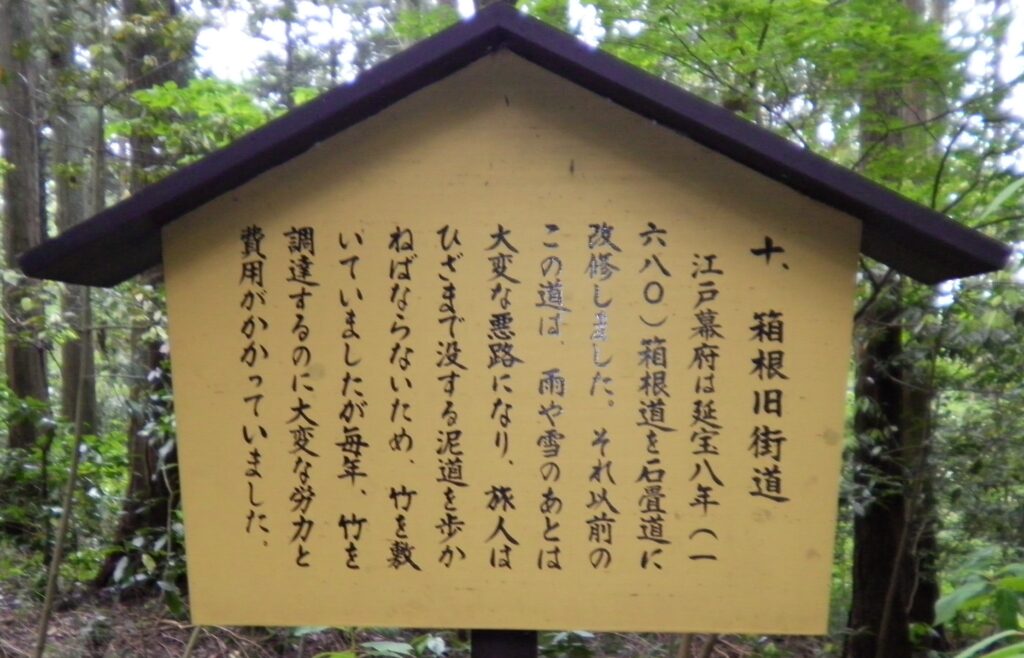

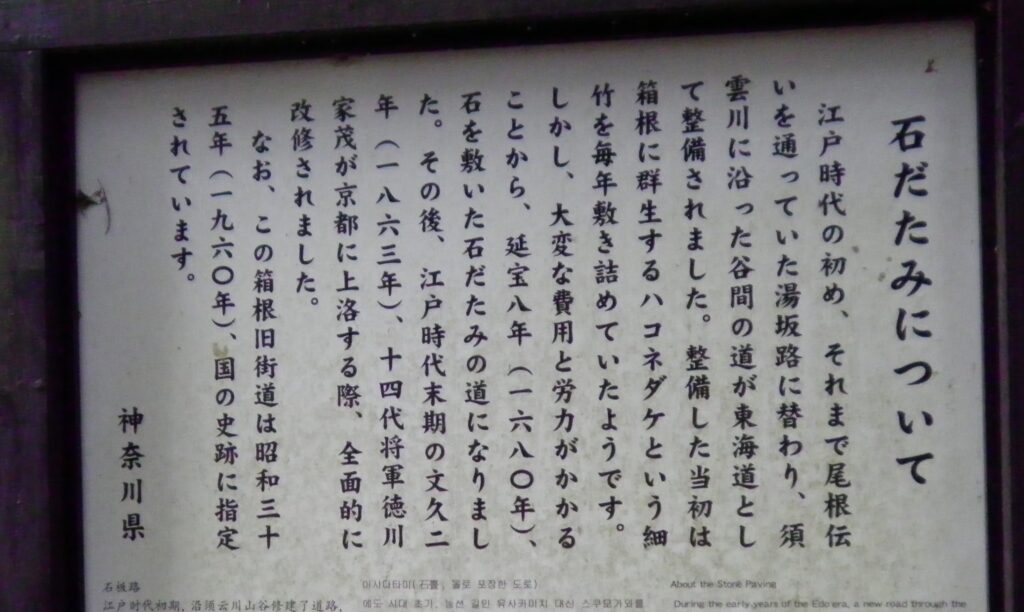

石畳の道の説明

石畳の道の前は雨や雪のあとはひざまでうずめて歩かねばならなかった。毎年竹を敷いていたが調達するのにお金と労力がかかり大変であった。

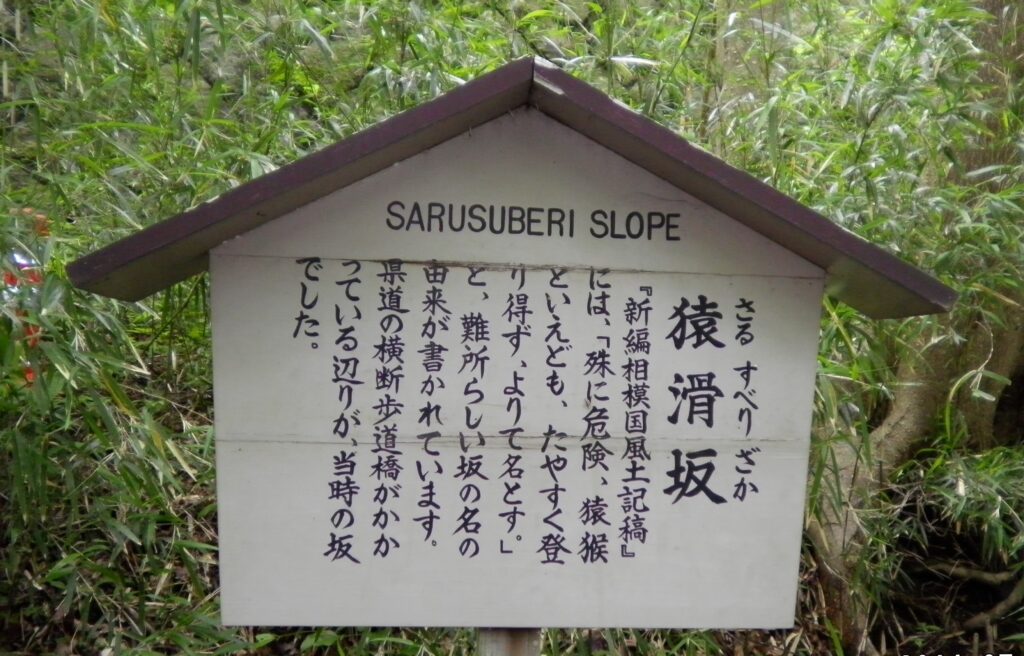

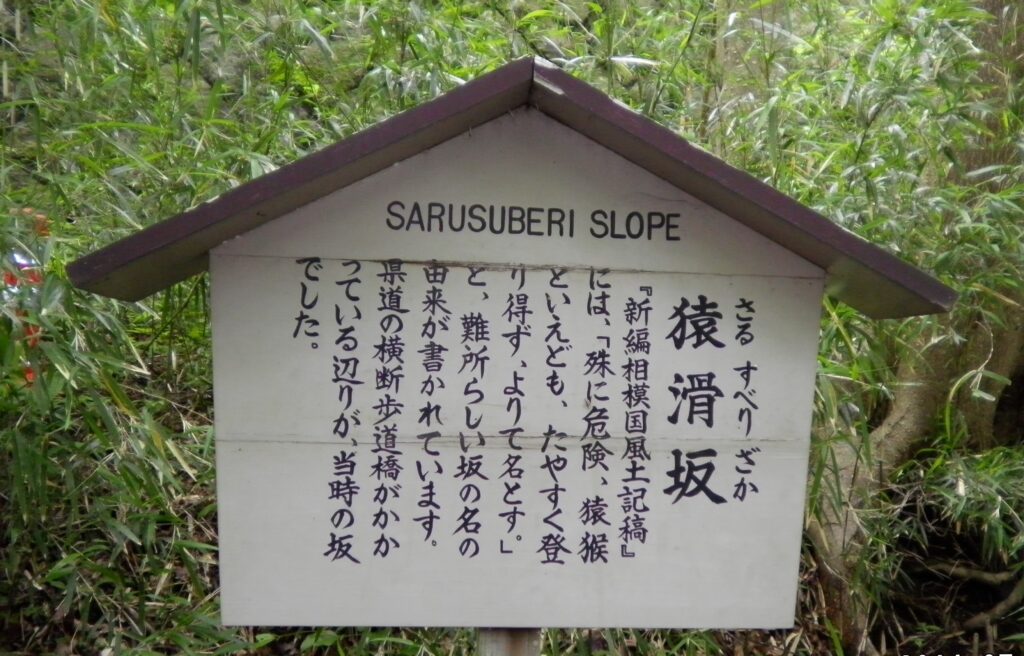

西海子坂(さいかちざか)、橿木坂(かしのきざか)、猿滑坂(さるすべりざか)、追込坂など急坂が続くが残っていないため箱根新道いろは坂を渡ったりしながら急な階段を上ることになる。

<さかをこゆればくるしくて どんぐりほどの涙こぼる>

<殊に危険、猿候といえども、たやすく登り得ず、よりて名とす>

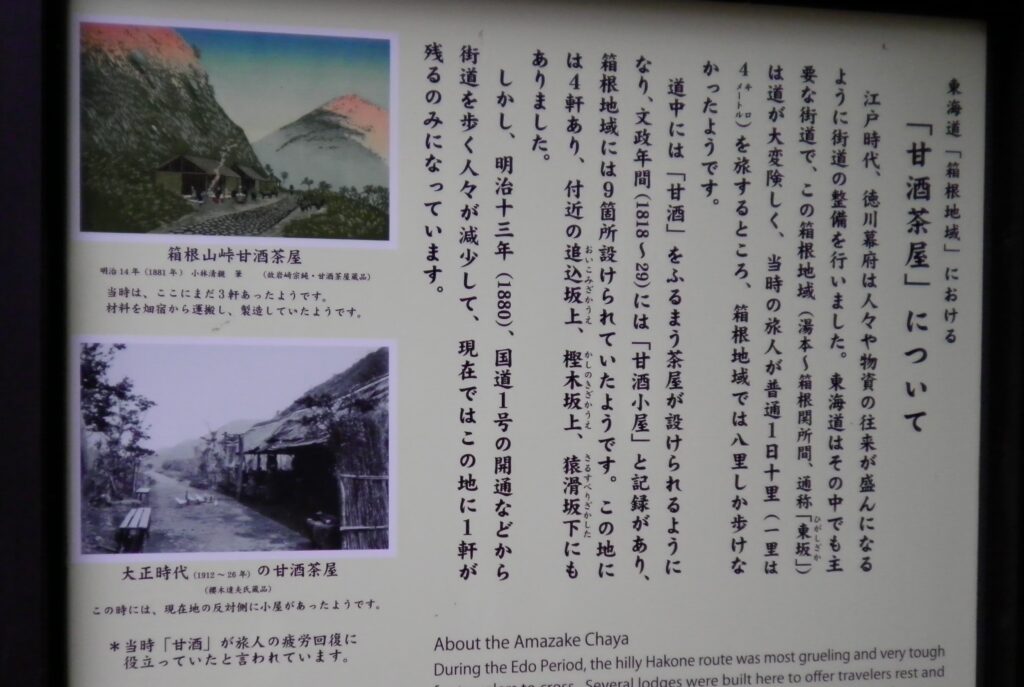

甘酒茶屋 茅葺で風情がある。江戸時代には甘酒小屋として箱根に9軒ありこのあたりはには4軒あったらしい。特に険しい坂道を上ってきた旅人には至福の一服だったであろう。食していないので想像であるのが寂しい。(時間配分の予想で断念)

隣にある「箱根旧街道資料館」をざっと見学。赤穂浪士が馬喰に因縁をつけられるが討ち入り前なので詫び証文を書いたというエピソードなどが紹介されていた。とにかく名の知れた人から知られていない人まで色んな出来事に出くわしたことでしょう。

六代目菊五郎も箱根に来た時忠臣蔵にゆかりがあるとして甘酒茶屋に寄っていとのこと。

白水坂

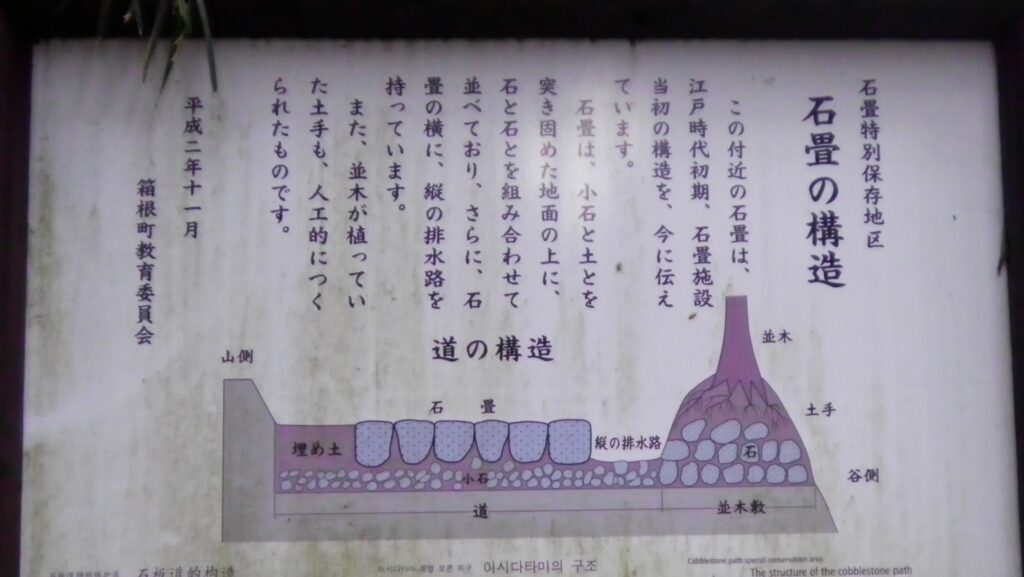

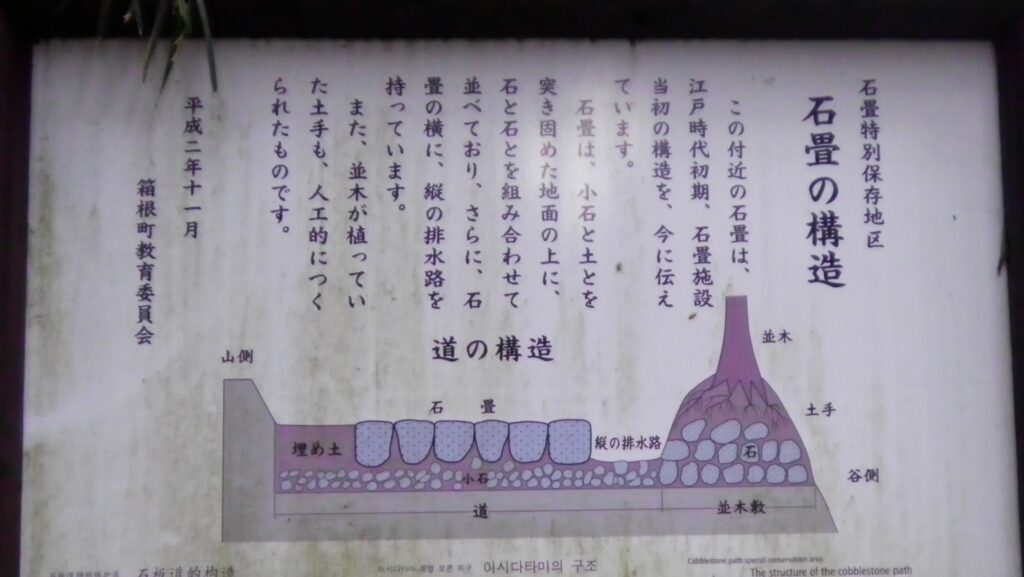

石畳の構造案内板

これがなかなか面白い。谷川に並木を植え石畳と並木の間に排水路を作ってある。

以前は竹を敷いていたとあったが箱根に群生するハコネダケという細い竹を使ったらしい。延宝8年(1680年)石畳となる。江戸時代の末期に14代将軍家茂がきょうに上洛する際全面的に改修。やはり将軍様の通る場合はお金をかけますね。

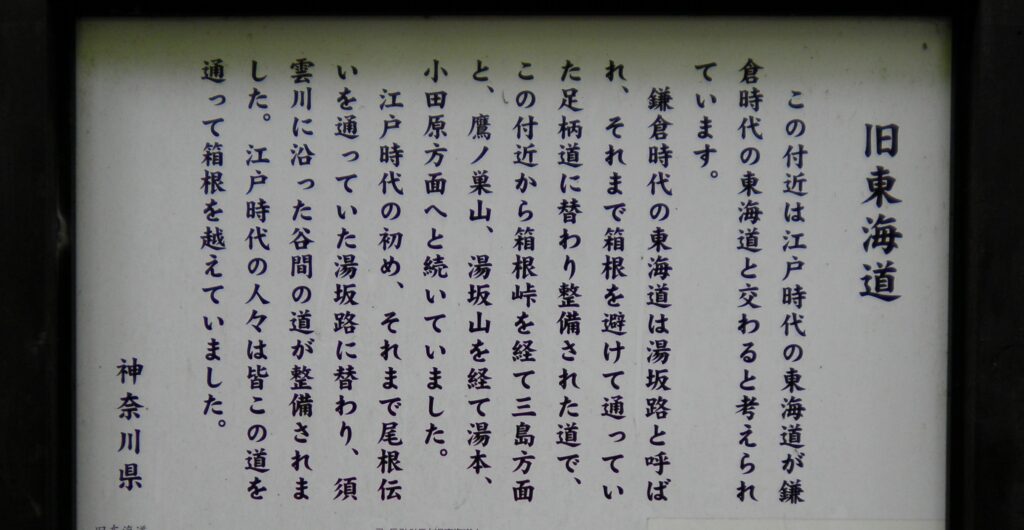

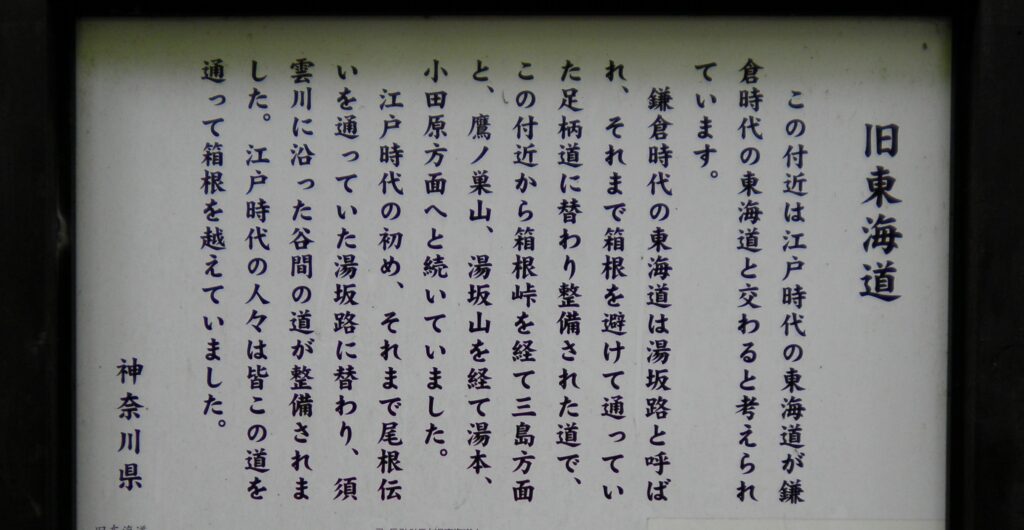

鎌倉時代は箱根を通らず尾根伝いの湯坂路を使ってこのあたりから箱根峠を目指したが須雲川にそった谷間の道が整備され江戸時代の人は旧東海道を使うようになった。鎌倉時代と江戸時代では道が違っていたのである。

お玉観音堂

伊豆から江戸に奉公に出ていた娘が勤めがつらく逃げ出し故郷に帰ろうとした関所破りとなり処刑された。その娘お玉や箱根で亡くなった無縁仏をくようしている観音堂。

このそばの坂をお玉坂といい近くにお玉の首を洗ったお玉が池もあるようだ。

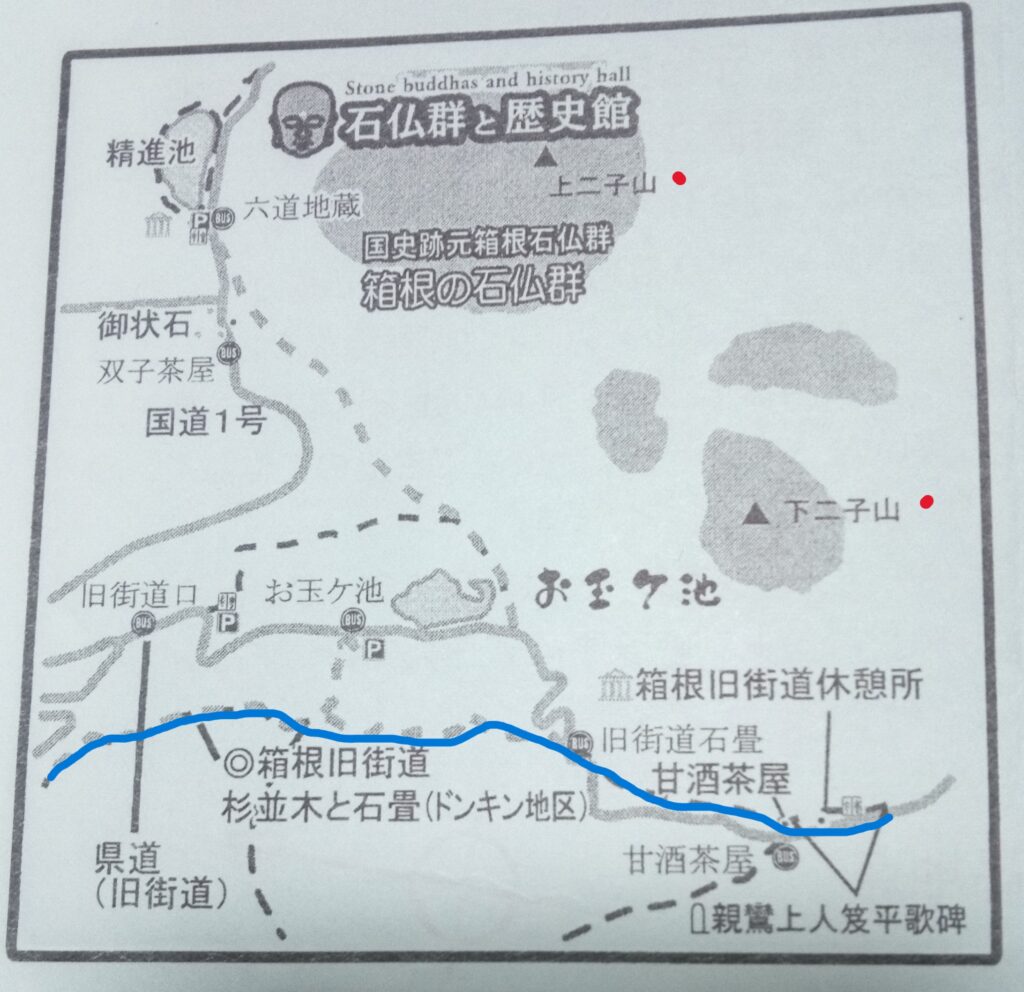

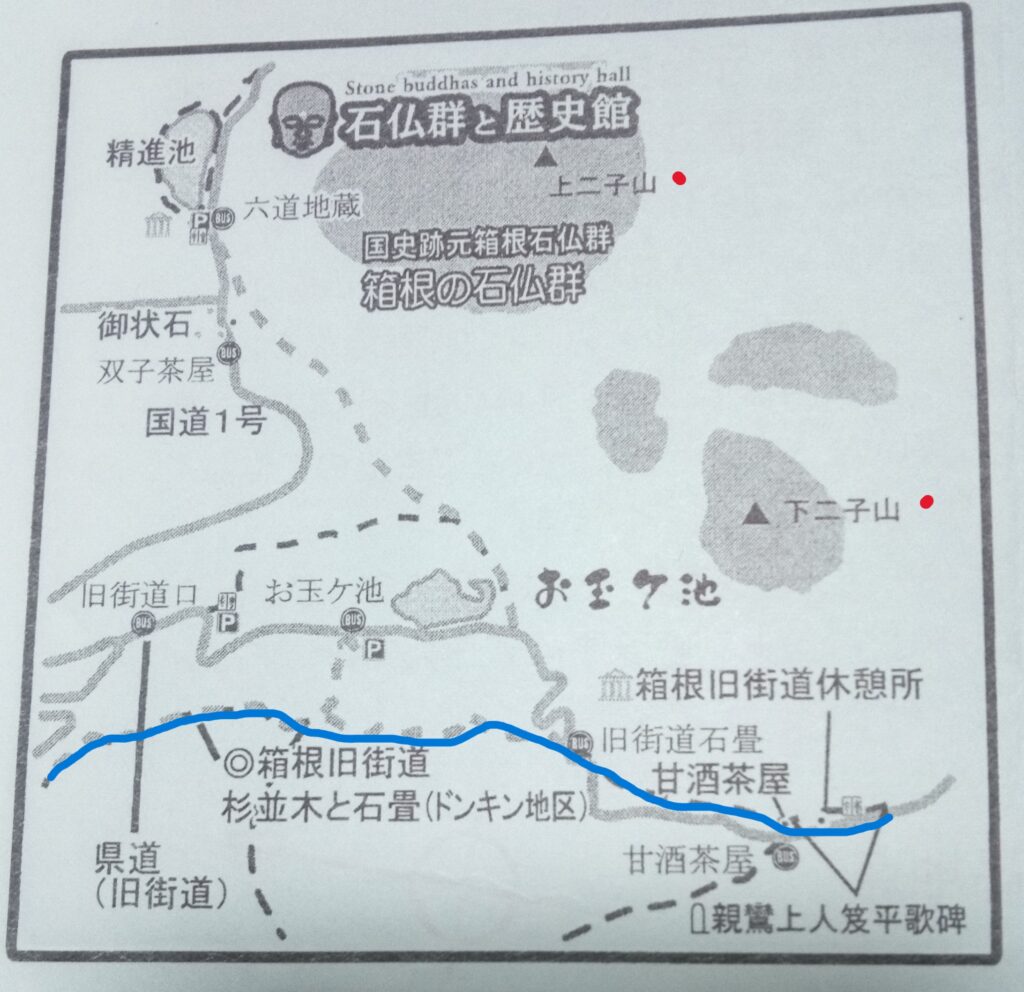

箱根旧街道からお玉が池を巡って国史跡元箱根石仏群まで歩けるようである。

上二子山と下二子山があるがこの二子山から産出される安山岩は硬く加工しにくいが鎌倉時代後期に鎌倉の極楽寺を開いた僧・忍性(にんしょう)が率いる石工集団によって加工されようになり石仏群も造営されたようである。

そして江戸時代には箱根の石畳も硬くて摩滅しにくい二子山の石が使われたのである。

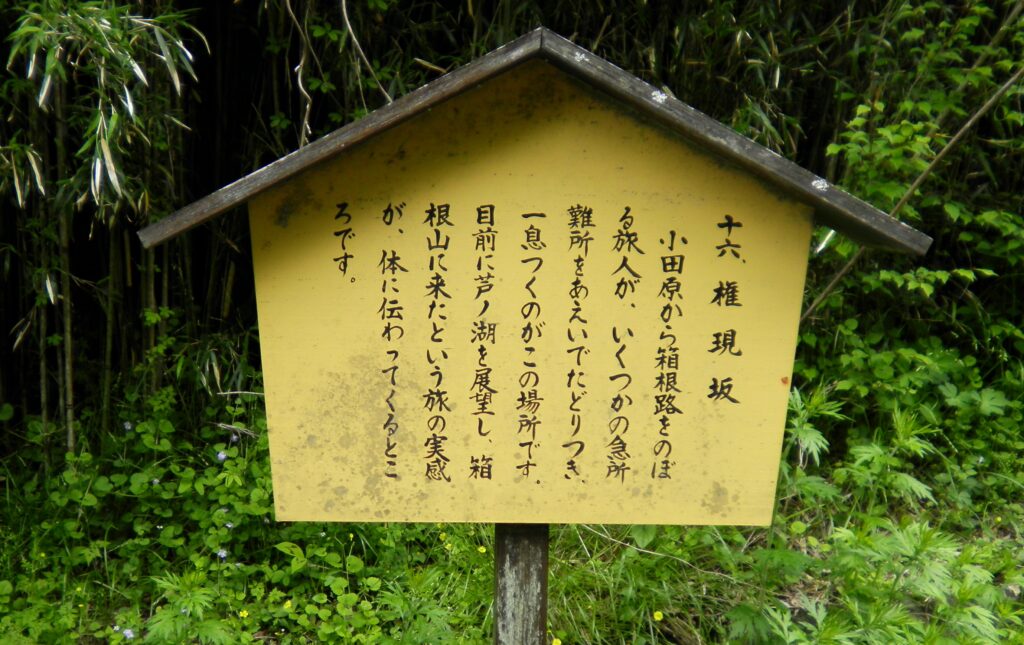

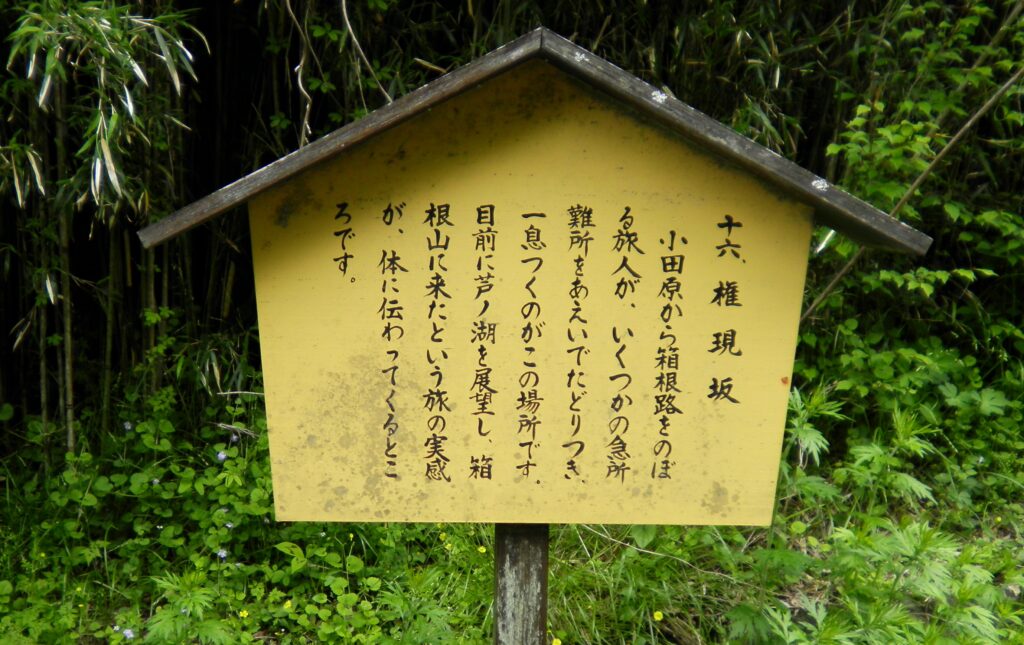

権現坂

昔の旅人がやっと箱根路を登り着いたと実感した場所。

排水路が残っている。

天下の剣記念碑

滝廉太郎の「箱根八里」の <箱根の山は天下の剣>からその険しさを表しているようだ。現代に入ってはこの歌をうたいつつ上った若い人もいたのであろう。

箱根旧街道から芦ノ湖畔へ

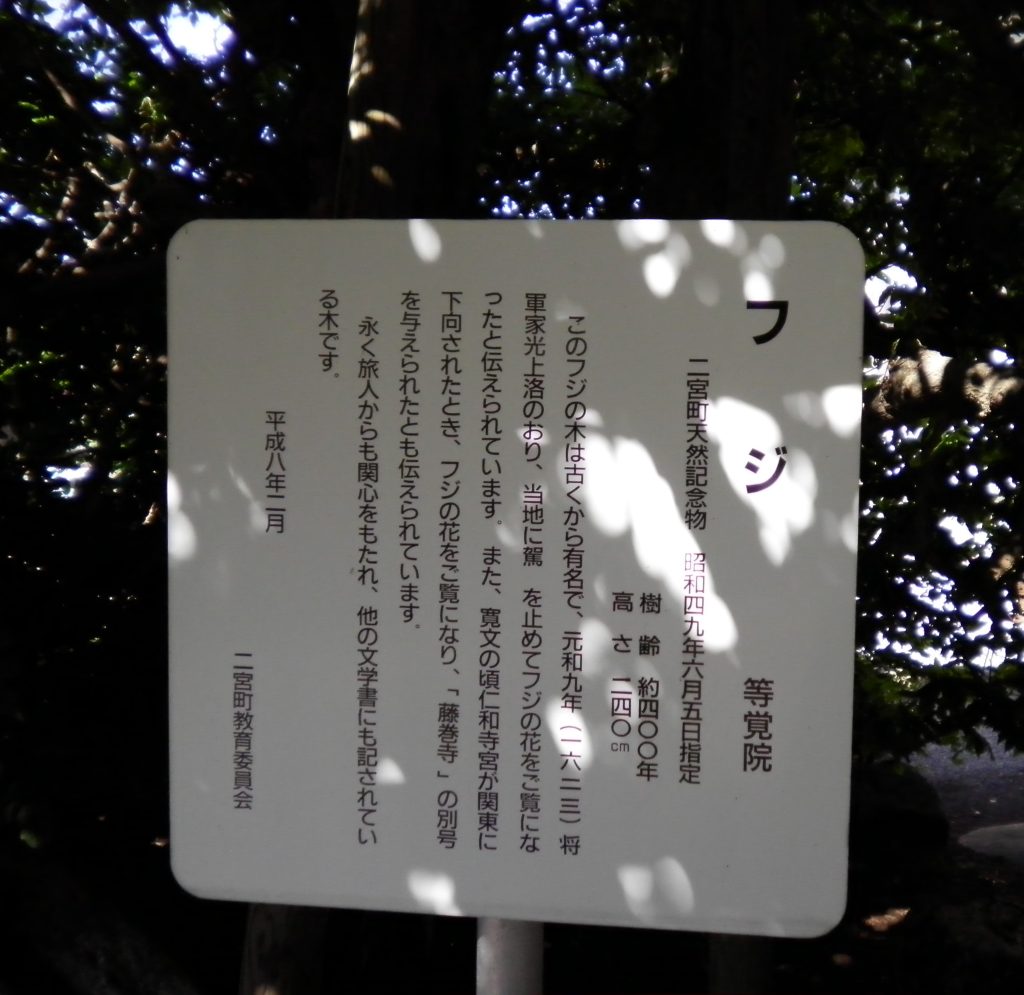

実際には元箱根港バス停から歩き始め芦ノ湖を撮るという余裕もなかった。歩き始めて最初の被写体が興福院であった。フジが咲いていた。

とにかく芦ノ湖から箱根湯本まで無事歩くことができた。芦ノ湖そばの成川美術館も好きな場所である。途中ゆっくろしたいところもあったが旧東海道を走るバスを利用すれば畑宿や甘酒茶屋などは行きやすい。

色々経路を探して違う旅も楽しそうである。

【 寄り道 】

後日箱根石仏群へ行く

映画『父ありき』と箱根石仏群

【 続・寄り道 】

![]()

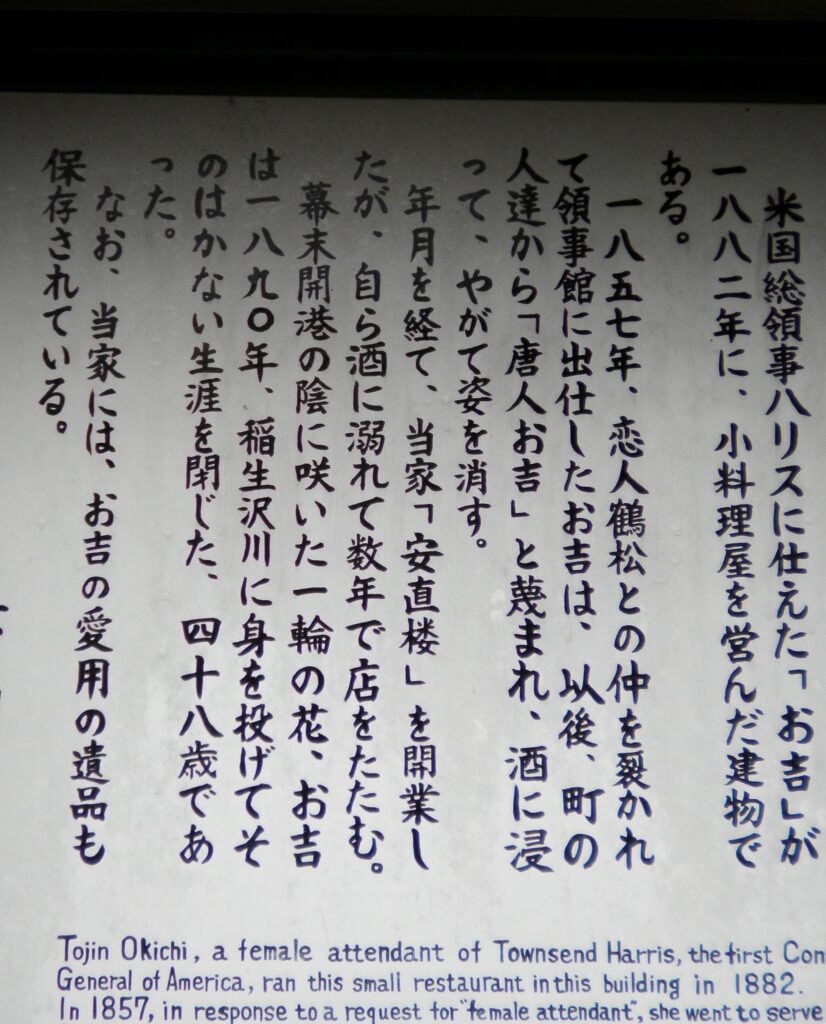

初代駐日アメリカ総領事ハリスがでてきたので伊豆下田へ。

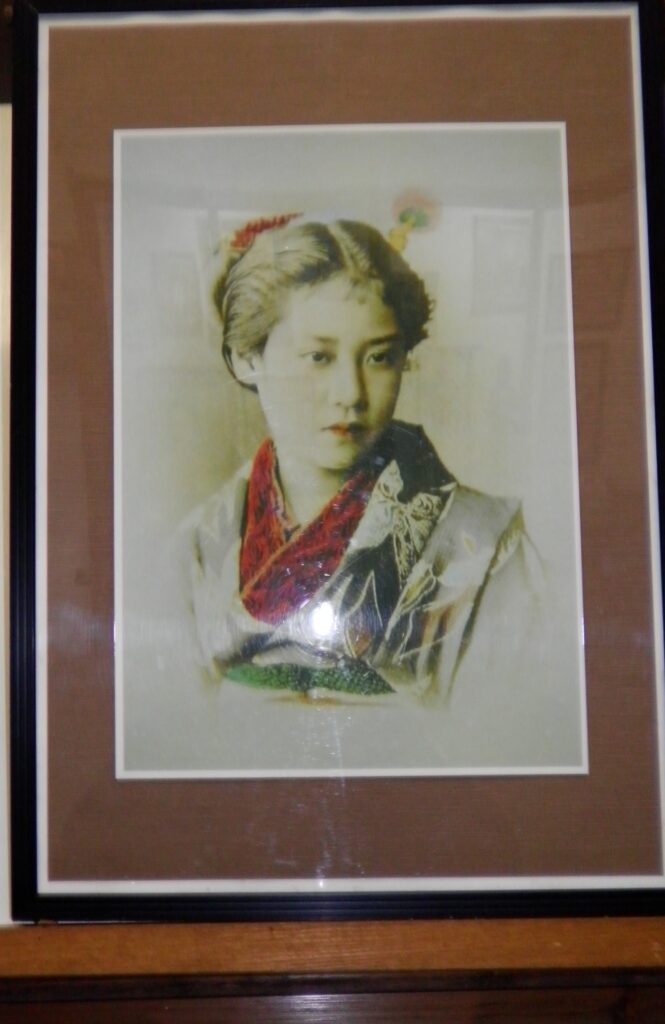

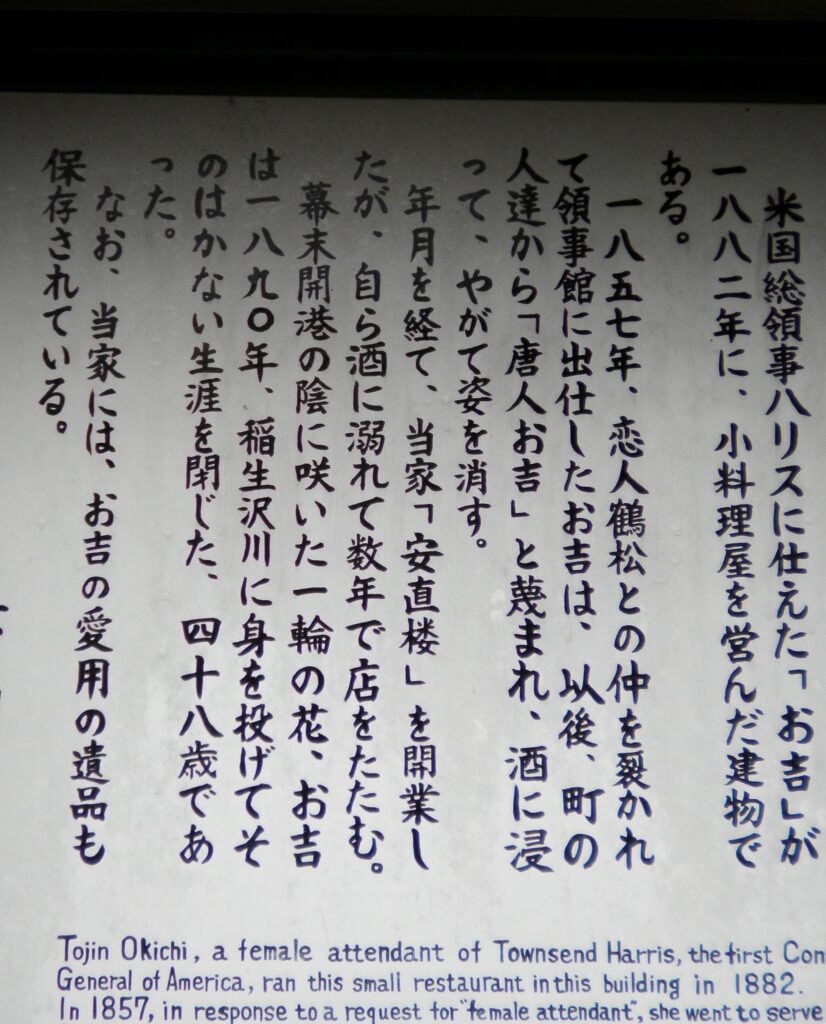

芝居などでのお吉さんは許婚がいながら周囲のすすめでハリスのそばに仕える。仕事を辞してから今度は周囲はお吉さんを唐人お吉として忌み嫌らわれる。それを苦にしてお酒を飲みすぎ自殺してしまう。日本のためになどと説得されたのであろう。かなりの報酬をもらい人々は妬みがふくらんでいったようである。

下田の宝福寺にお吉のお墓と「唐人お吉記念館」がある。

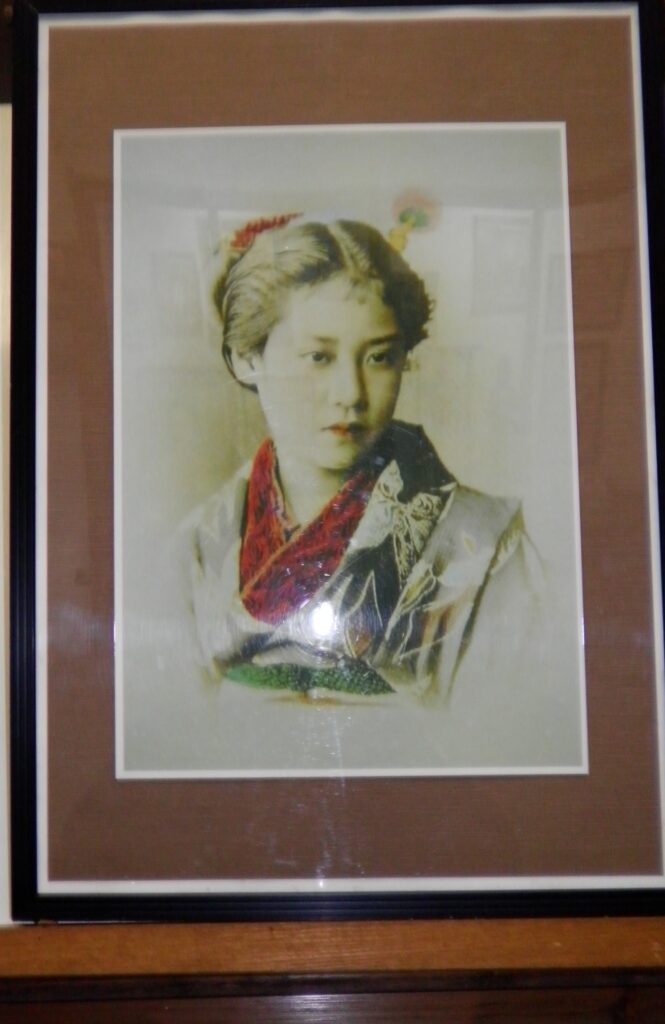

お吉の写真

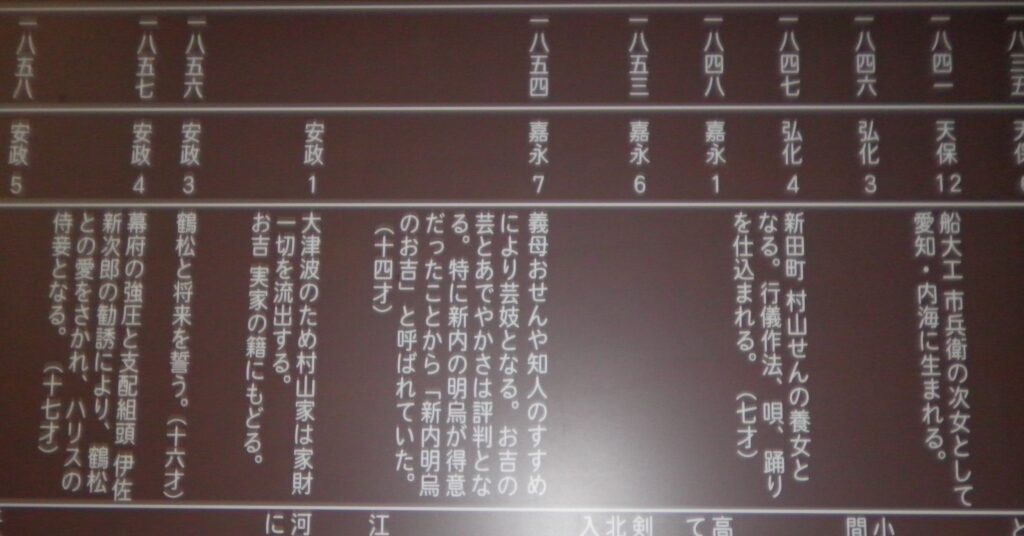

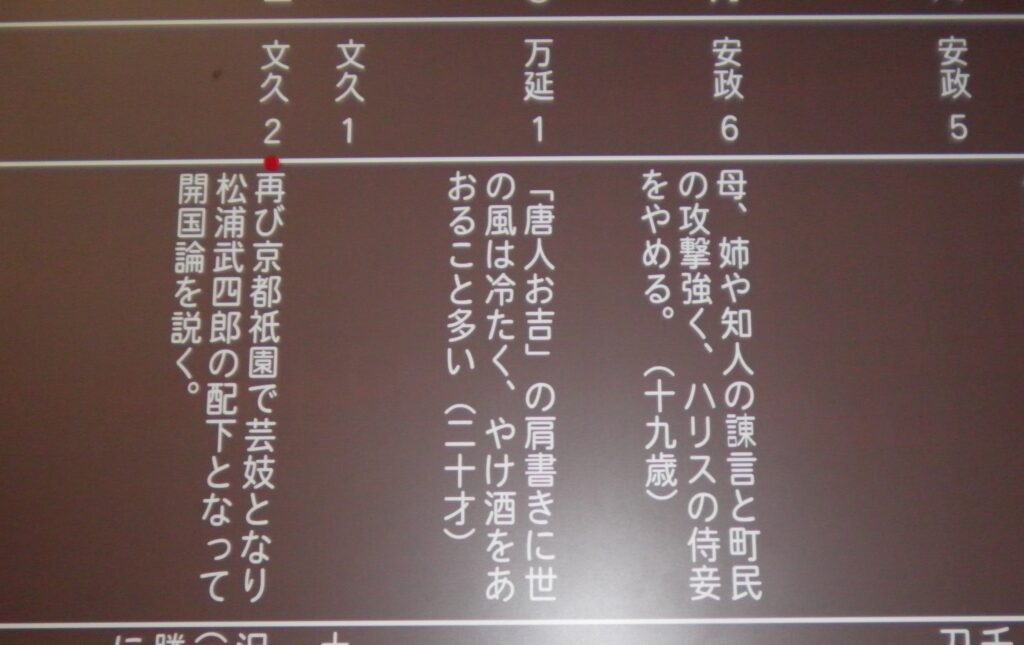

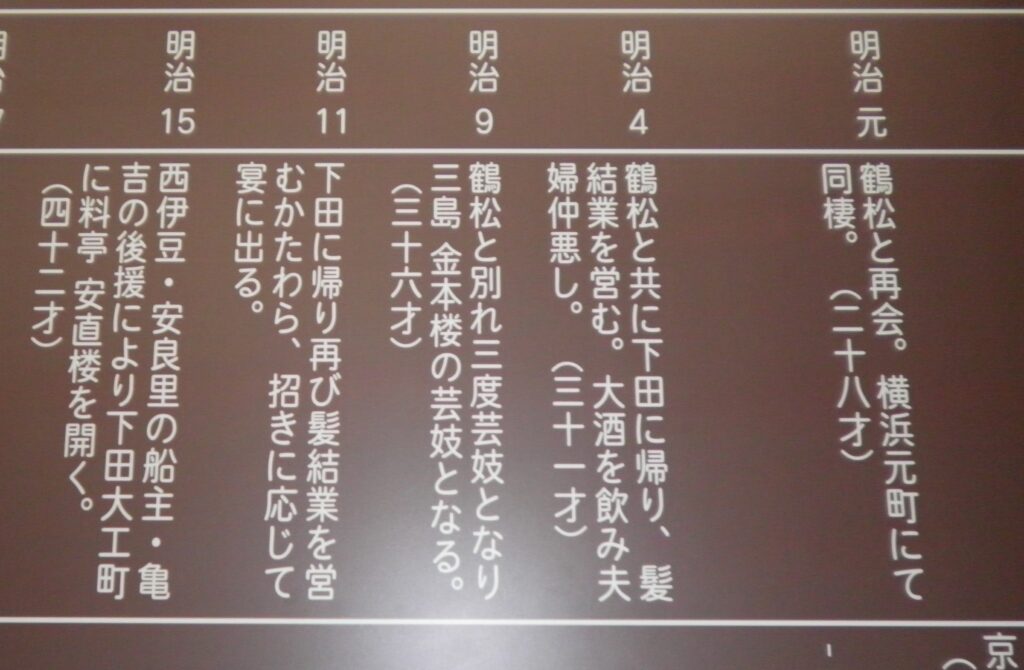

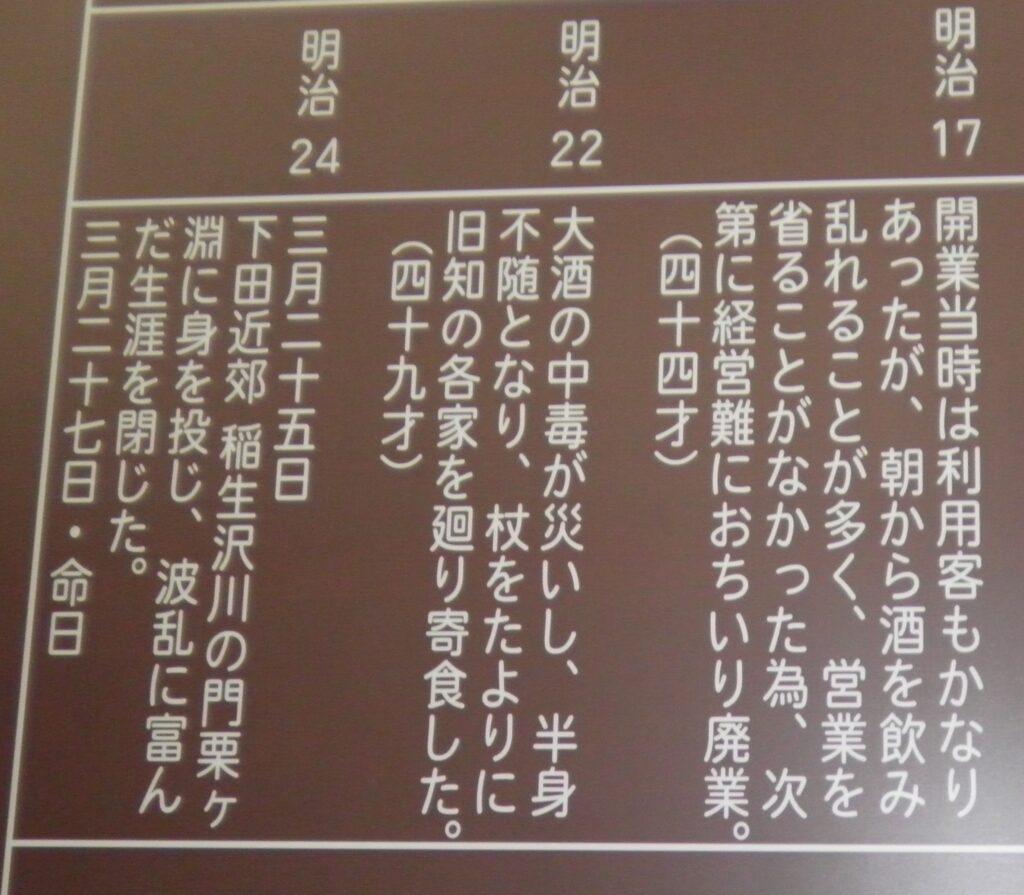

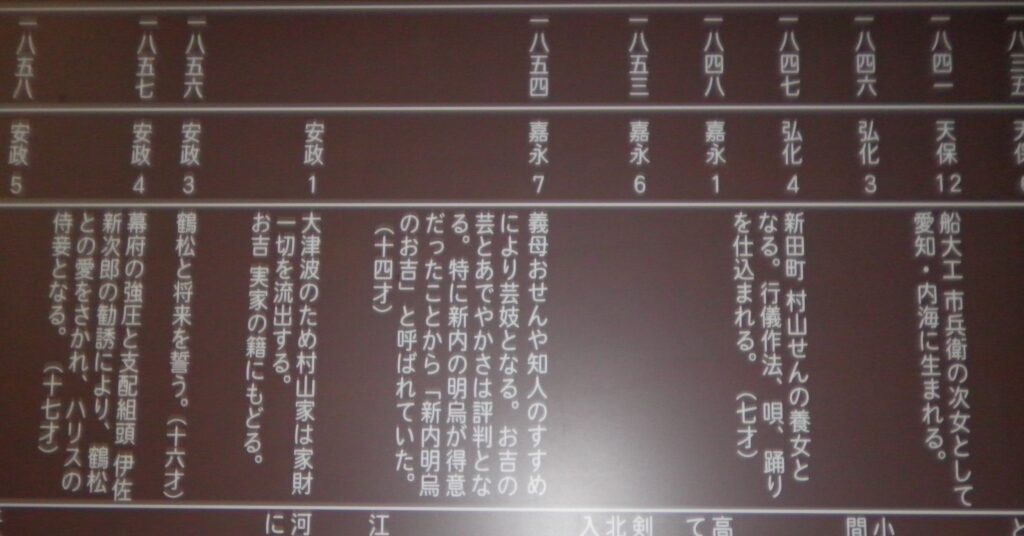

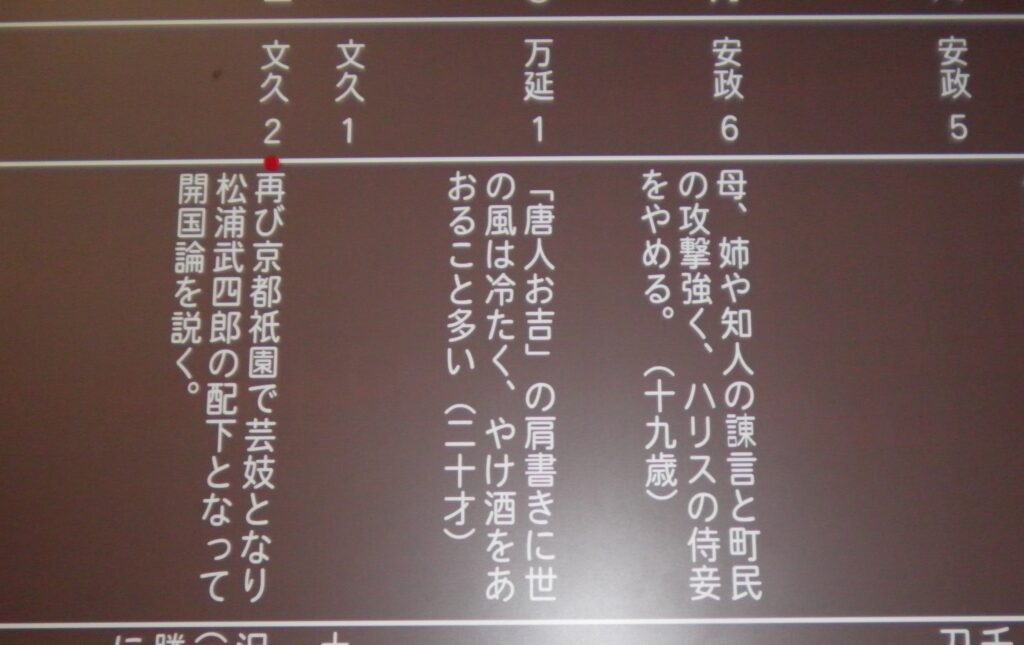

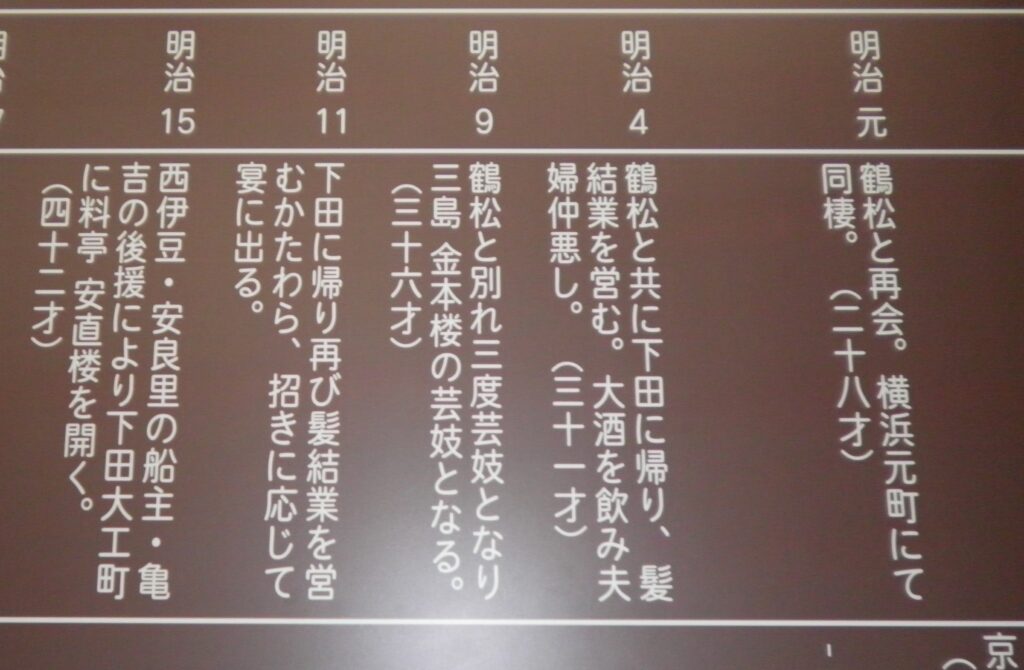

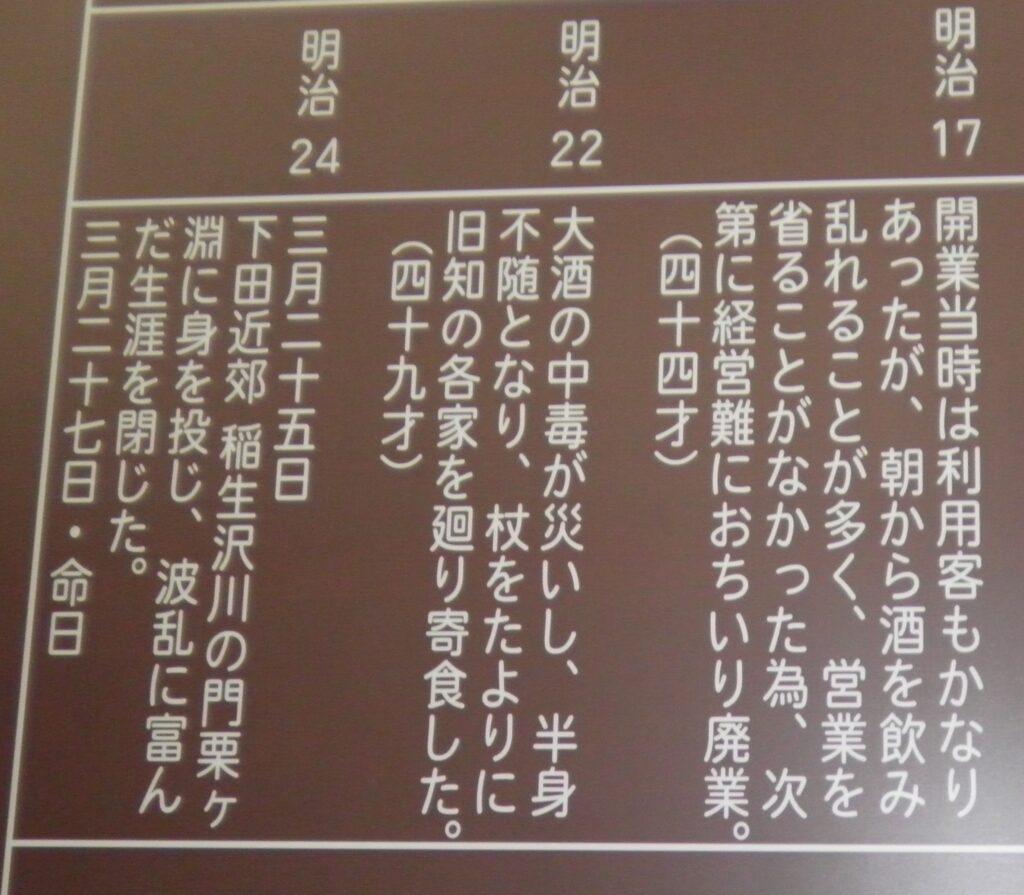

お吉の生涯

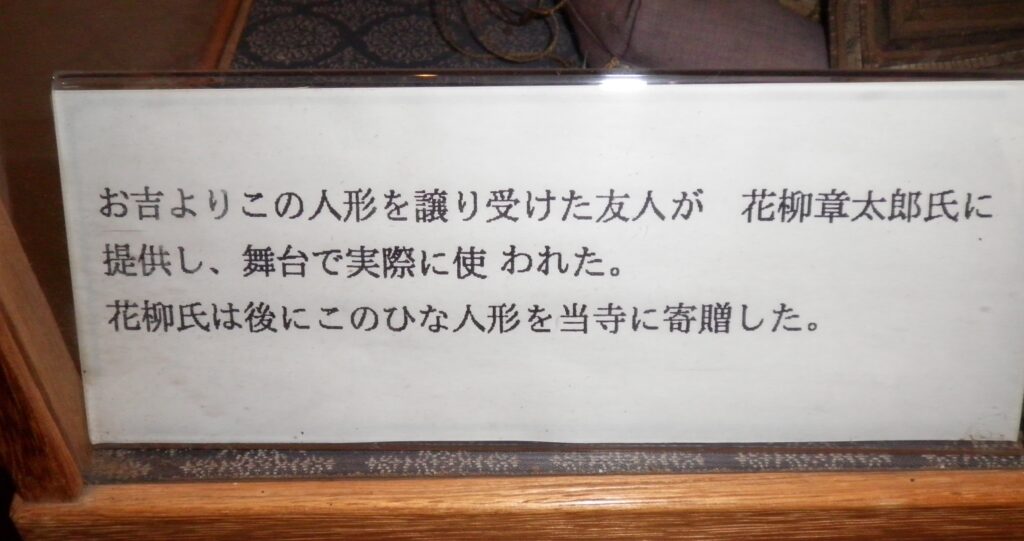

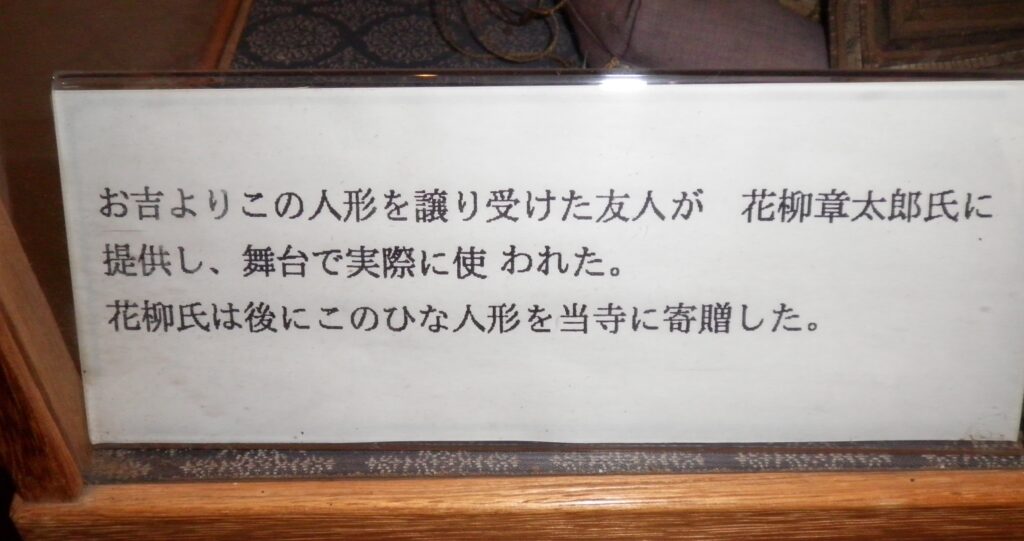

お吉が持っていた雛人形

この人形を譲り受けた友人から花柳章太郎に進呈され舞台で実際に使いその後宝福寺に寄贈。

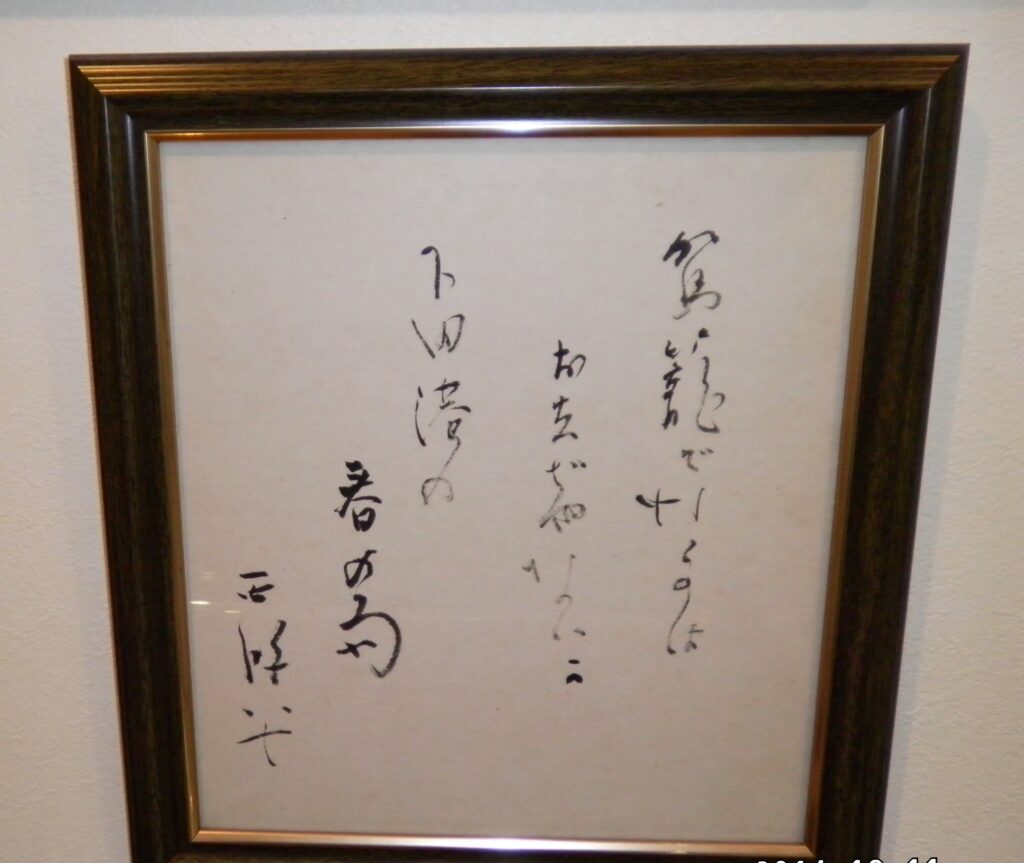

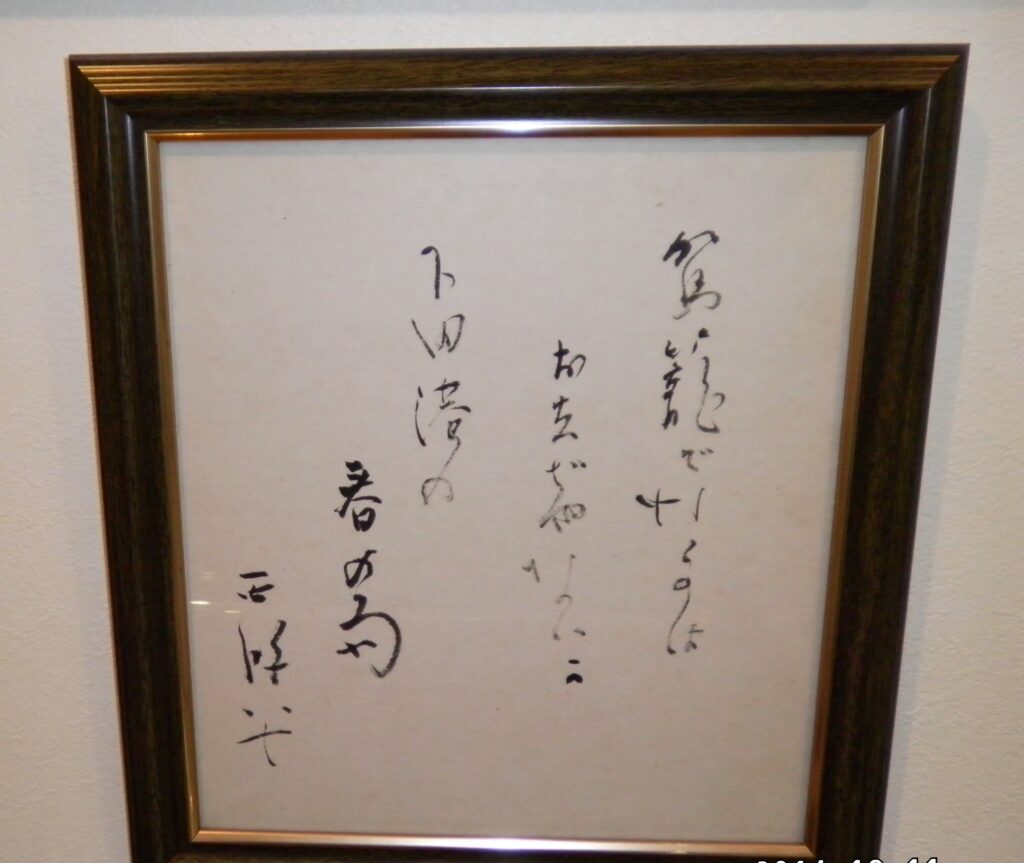

西条八十の「唐人お吉小唄」の色紙

駕籠で行くのはお吉じゃないか 下田港の春の雨

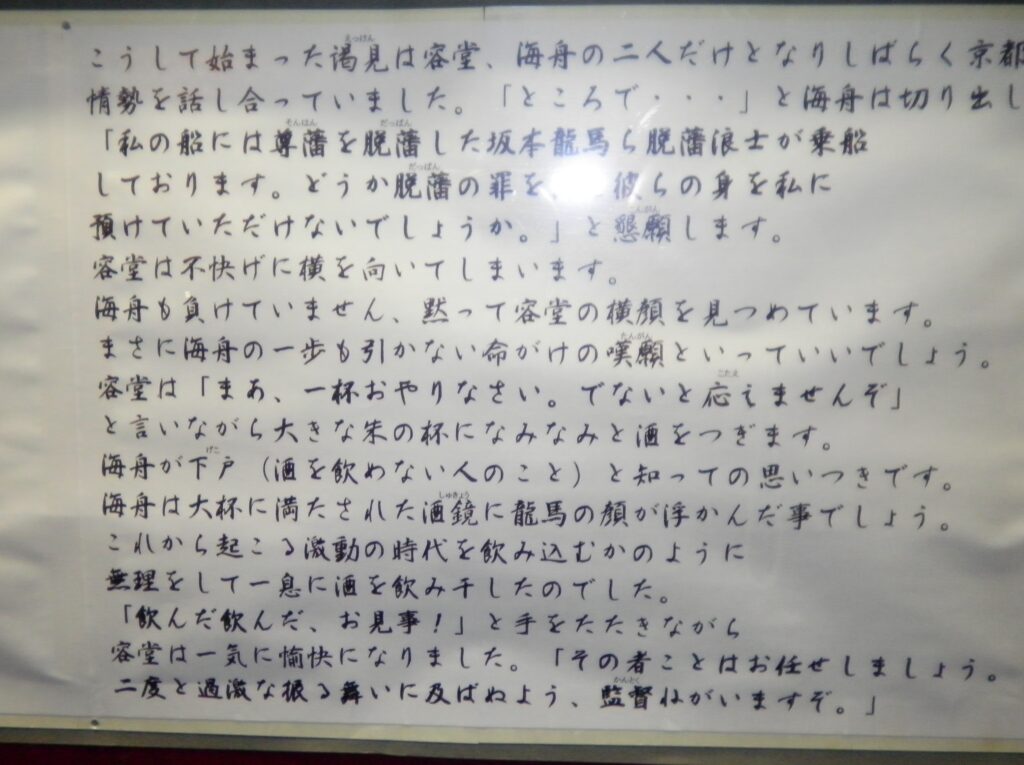

謁見の間

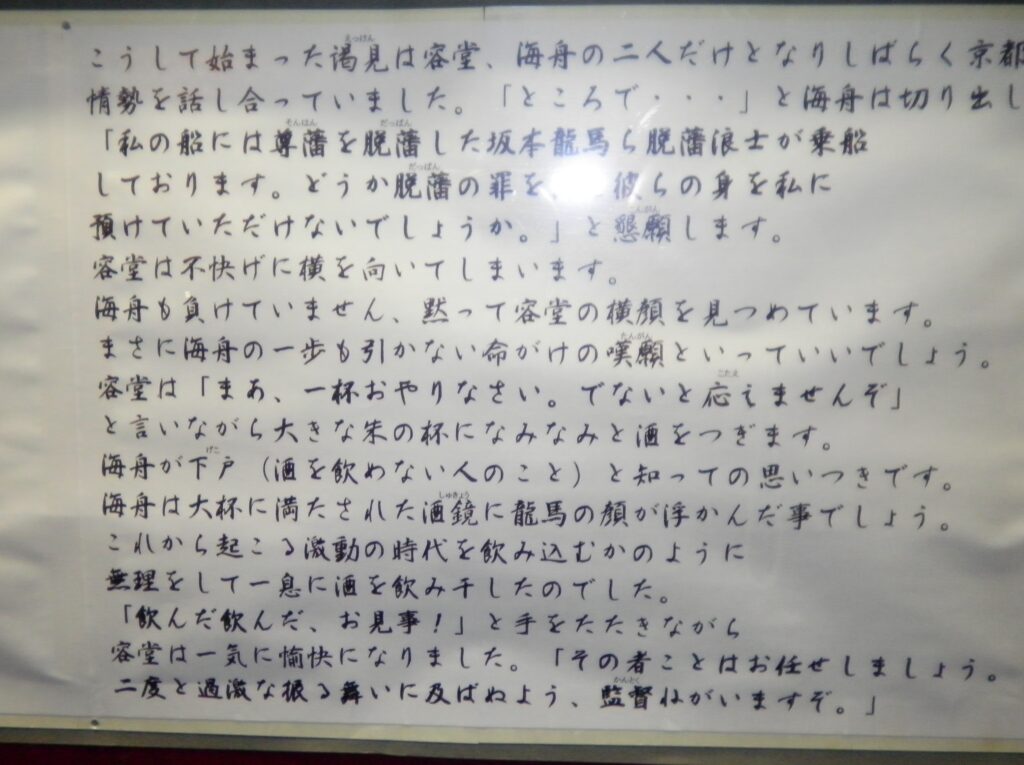

宝福寺は山内容堂に勝海舟が謁見した場所でもあった。

勝海舟は脱藩した坂本龍馬を許してほしいと願い出、容堂は下戸の勝に酒をすすめそれを勝つは飲み容堂は願いを聞き入れる。

盃と許したという印のひょうたんの描かれた扇がある。

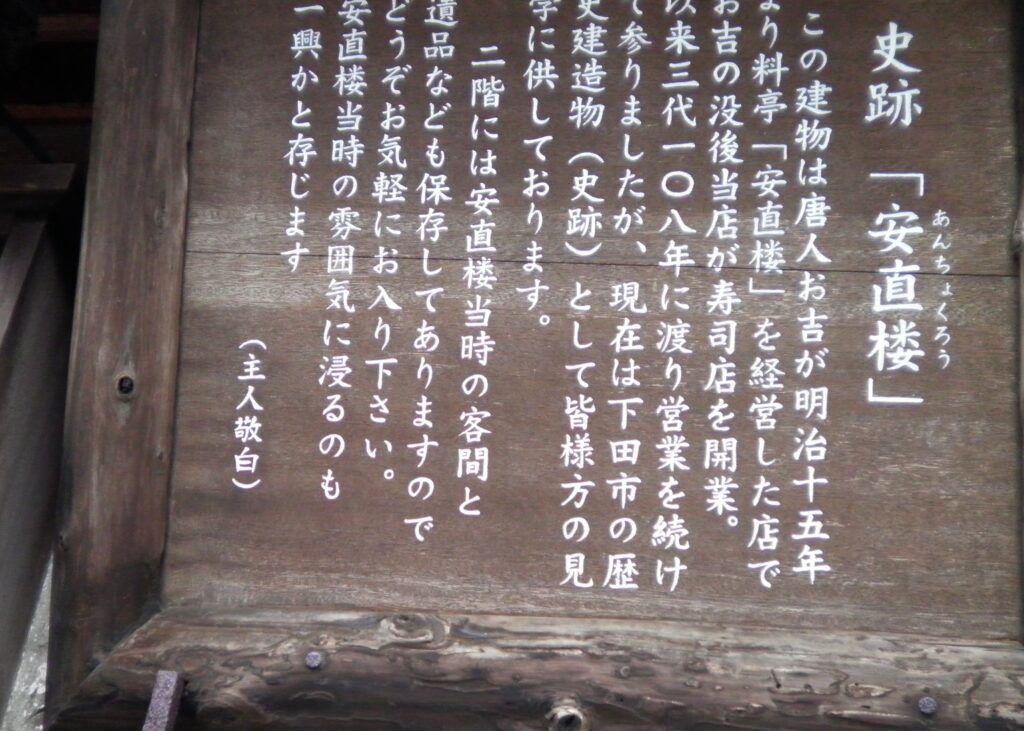

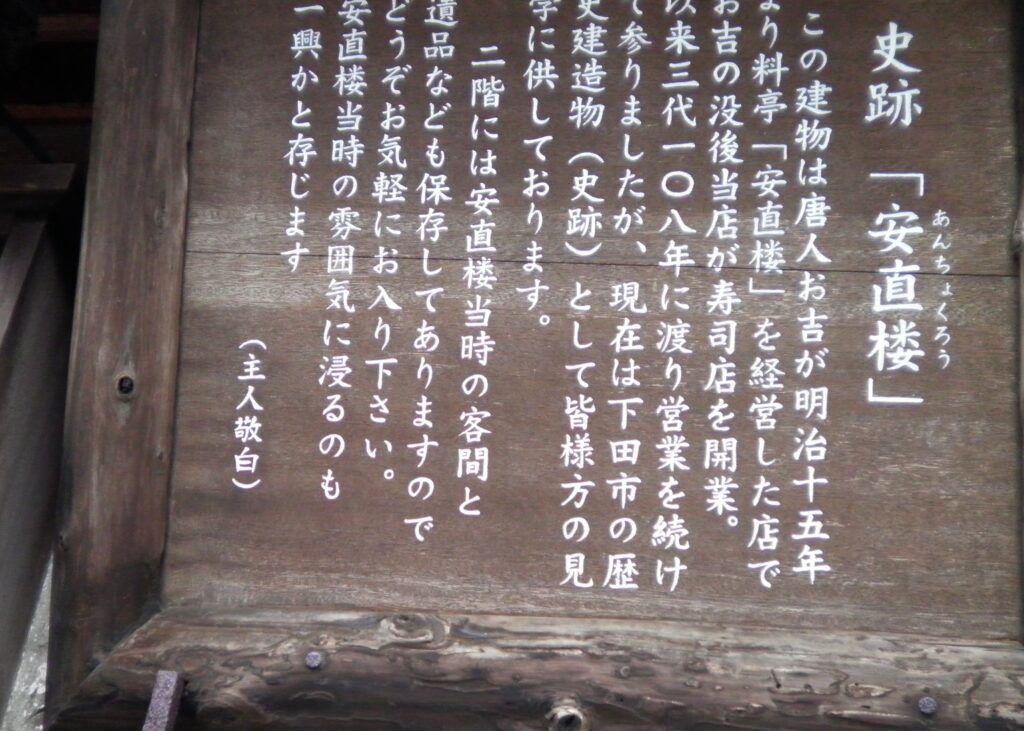

お吉が経営した料理屋 「安直楼」

お気軽にお入りくださいとあったが入れなかった。

お吉が淵そばのお堂

お吉は下田近郊の稲生沢川の門栗ケ淵に身を投じ亡くなってしまう(没48歳)。今はお吉が淵と呼ばれお堂が建っている。

![]()

![]()