坂のある町・函館の出てくる映画

- 『点と線』(1958年) 小林恒夫監督・南弘、山形勲、高峰三枝子

- 『ギターを持った渡り鳥』(1959年) 齊藤武一監督・小林明、浅丘ルリ子

- 『渡り鳥北へ帰る』(1962年) 齋藤武一監督・小林明、浅丘ルリ子

- 『夕陽の丘』(1964年) 松尾昭典監督・石原裕次郎、浅丘ルリ子

- 『赤いハンカチ』(1964年) 舛田利雄監督・石原裕次郎、浅丘ルリ子

- 『飢餓海峡』(1965年) 内田吐夢監督・三国連太郎、左幸子

- 『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』(1975年) 山田洋次監督・渥美清、浅丘ルリ子

- 『男はつらいよ 翔んでる寅次郎』(1979年) 山田洋次監督・渥美清、桃井かおり

- 『男はつらいよ 寅次郎かもめ歌』(1980年) 山田洋次監督・渥美清、伊藤蘭

- 『俺とあいつの物語』(1981年) 朝間義隆監督・武田鉄矢、伊藤蘭

- 『居酒屋兆治』(1983年) 降旗康男監督・高倉健、大原麗子

- 『新・喜びも悲しむも幾年月』(1986年) 木下恵介監督・加藤剛、大原麗子

- 『テイク・イット・イージー』(1986年) 大森一樹監督・吉川晃司、名取裕子

- 『キッチン』(1989年) 森田芳光監督・川原亜矢子、松田ケイジ

- 『いつかギラギラする日』(1992年) 深作欣二監督・萩原健一

- 『オートバイ少女』(1994年) あがた森魚監督・石堂夏央

- 『霧の子午線』(1996年) 出目昌伸監督・岩下志麻、吉永小百合

- 『風の歌が聞きたい』(1998年) 大林宣彦監督・天宮良、中江友里

- 『キリコの風景』(1998年) 森田芳光監督・杉本啓太、小林聡美

- 『パコダテ人』(2002年) 前田哲監督・宮崎あおい、大泉洋

- 『星に願いを』(2003年) 冨樫森監督・吉沢悠、竹内結子

- 『海猫』(2004年) 森田芳光監督・伊東美咲、佐藤浩市、中村トオル

- 『Little DJ~小さな恋の物語』(2007年) 永田琴監督・神木隆之介、福田麻由子

- 『犬と私の10の約束』(2008年) 本木克英監督・田中麗奈、豊川悦司、高島礼子

- 『引き出しの中のラブレター』(2009年) 三城真一監督・ 常盤貴子、林遣都、八千草薫、仲代達也

- 『つむじ風食堂の夜』(2009年) 吉田篤弘監督・八嶋智人、月船さらさ

- 『わたし出すわ』(2009年) 森田芳光監督・小雪

- 『海炭市叙景』(2010年) 熊切和嘉監督・谷村美月、竹原ピストル、加瀬亮、南果歩、小林薫

- 『ACACIA』(2012年) 辻仁成監督・アントニオ猪木、北村一輝、石田えり

- 『そこのみにて光輝く』(2013年) 呉美保監督・綾野剛、池脇千鶴

函館がちらっとでも出てくる映画で観たのは30本であった。函館空港から函館市内方向に車で移動する風景、函館港に入る船、函館山など、それとなく通過する映画もある。

函館には、三月に航空会社の所有マイルが消滅してしまうものがあり、あわててどこかに行こうと思い立った。調べると函館がマイル数に合ったのである。函館にはツアーで一度訪れているが、函館の坂を歩きたいと思っていたので好都合であった。2泊3日、正確には半日、1日、一日の3分の2の昼間と2夜の夜の持ち時間である。

2夜が有効に使用でき、函館山の夜景、夜の八幡坂、夜の赤レンガ倉庫街、夜の七財橋、夜の『つむじ風食堂の夜』的雰囲気の街なみ、夜の路面電車などを歩き眼にすることができた。

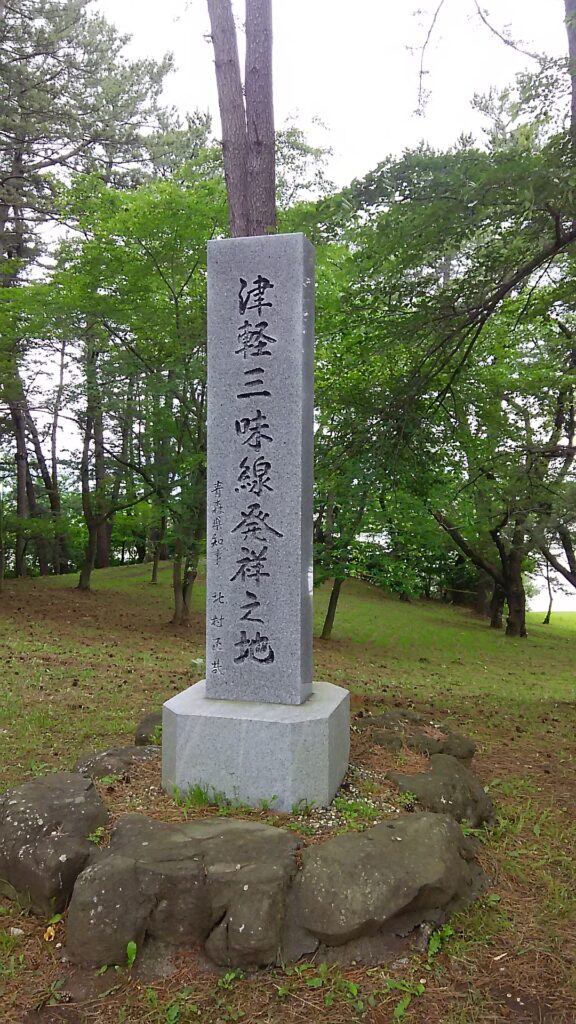

江差まで行きたかったが、江差線が函館から木古内までしかない。なぜか途中で消えてしまうのである。北海道新幹線の開通日に江差線は消えてしまうのである。消えるまえに函館にいきたかった。悔しい。映画では、『男はつらいよ 寅次郎かもめ歌』で江差追分も聞けたのでそれで我慢する。

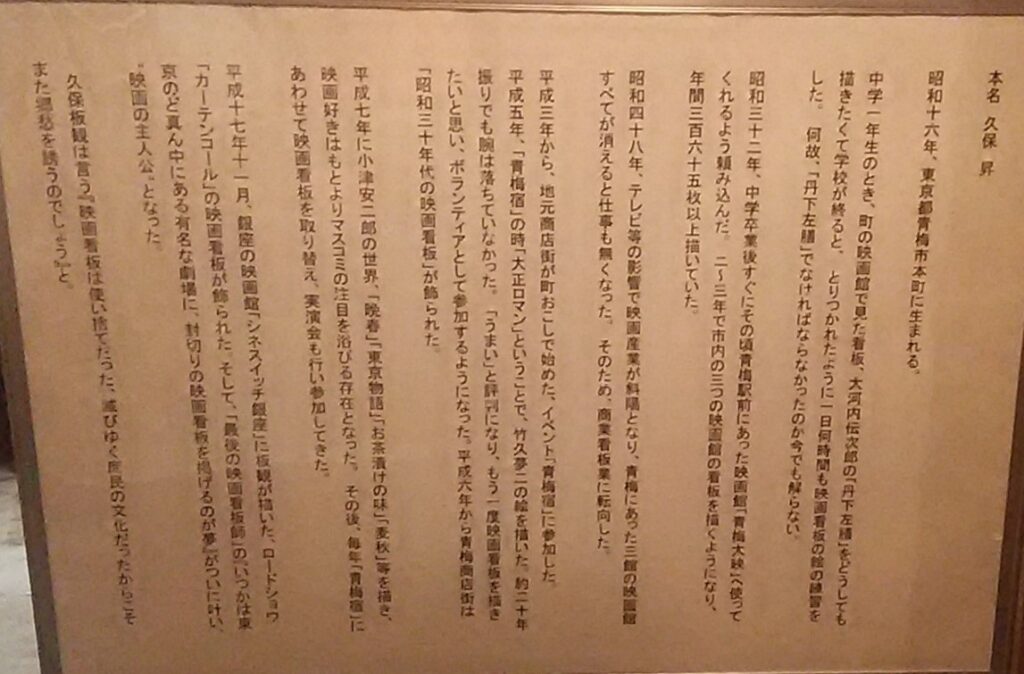

映画『キッチン』の原作を読み、吉本ばななさんの発想の転換に驚き自分は到底考え付かない人間構成で気に入ってしまった。人が癒される空間というのは人それぞれである。森田芳光監督の映画『キッチン』は不入りだったようであるが、私は函館の風景を架空の場所として使い映画は映画で違う楽しみ方ができ、森田監督の世界と思えた。

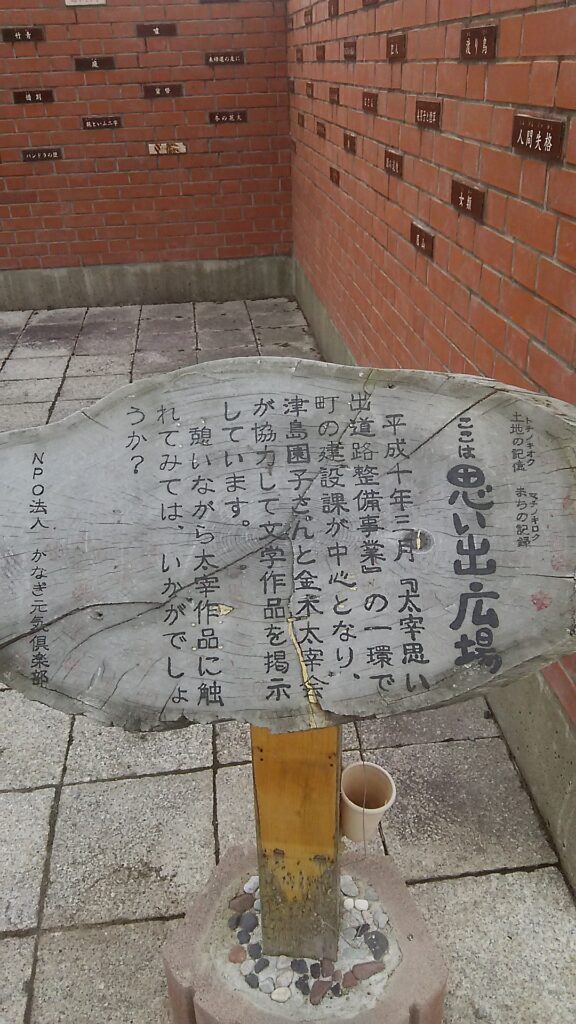

函館市生まれの作家・佐藤泰志さんの『海炭市叙景』『そこのみにて光輝く』、映画監督もされた辻仁成さんの『ACACIA アカシア』。お二人には「函館市文学館」でも知ることができる。もちろん石川啄木さんも。

江差には行けなかったが、大沼国定公園で大沼湖を自転車で一周する時間をとることができた。映画のロケ一ションとしても抜群の風景で、自分の眼からの自主映画である。大沼国定公園には、駒ヶ岳がよくにあう。

上記30本の映画のほかにまだあるようで、函館市いがいの周辺の市を加えるとさらに20本位ありそうである。今までにも観れない映画が2本あったので観れるのは10数本であろうか。観てからまた付け加えることとする。

函館ということで観たが、こういう映画もあったのかと全部楽しませてもらった。初めての監督からさらに作品を観たり、この監督のをもう少しと観た映画もあり駒ヶ岳のようにすそ野は広がっている。