- 大阪松竹座の十月歌舞伎は、市川右之助改め二代目市川齊入、市川右近改め三代目市川右團次・襲名披露と二代目市川右近初お目見えの舞台である。昨年(2017年)の1月に新橋演舞場で三代目右團次さんと二代目右近さんの襲名舞台があり、7月に歌舞伎座で二代目右之助さんが二代目齊入さんとなられた。そして今回、お二人の生まれ故郷大阪での襲名披露公演である。

- またまた映画のことになるが、映画『殺陣師段平』の中で段平が自分は右團次のところにいたんだと自慢する。歌舞伎にいたんだではなく、右團次のところにいたと作者が書いたのであるから、右團次という役者さんは言ってわかるような方だったのだとは思ったがそのまま深く考えなかった。そして、右近さんが右團次を襲名されても、三代目猿之助(二代目猿翁)さんのところに部屋子として入られたかたが右團次さんを継がれるのは、お目出度いことであるでとまっていた。

- 今回、松竹座のロビーに、初代右團次(初代齊入)さん、二代目右團次さん、二代目齊入さん、三代目右團次さんの4人のかたの紹介が掲げられていた。それを読んで、初代、二代目とケレン歌舞伎を得意とされていたことがわかった。そしてその芸を受け継いでいたのが三代目猿之助さんで、さらに猿之助さんのもとで修業されその芸を受け継いでいるのが現右團次さんである。

- 右之助さんは、曾祖父の名・齊入の二代目代を受け継がれ、芸がつながっている市川右近さんによって右團次の名前が復活したのであるから、こういう繋がりかたもあるのかと素敵な風を感じる。二代目齊入さんは、三代目寿海さんの部屋子となられ、右之助を襲名し、寿海さん死後は十二代目團十郎さんに入門され現在に至っている。

- 1962年の映画『殺陣師段平』を少し前にみていた。澤田正二郎は市川雷蔵さんで、雷蔵さんが寿海さんのところを離れ映画に移られたのが1954年で、1955年に右之助さんは寿海さんの部屋子となられている。映画での段平は鴈治郎さんである。右團次のところにいたという段平が橋の欄干でトンボをきるが、これは右團次さんのところにいたケレンの芸の一端として見せていたのであったかと気が付く。当時、鴈治郎さんや雷蔵さんの中では、右團次さんの名前は生きていたであろう。

- 今回の襲名口上に藤十郎さんや鴈治郎さんが並ばれ、大阪生まれの齊入さんと右團次さんが大阪で襲名公演をされるというのが、なにか巡り巡って頑張ってこられたお二人にとってとても喜ばしく感じられるのである。そしてそれを支える海老蔵さんと猿之助さん。二代目齊入さん、三代目右團次さんも芸にさらに力が加わることであろう。とてもいい襲名公演である。

- お芝居については、サクッとすかし編みで。『華果西遊記(かかさいゆうき)』は、孫悟空の活躍で蜘蛛の精の姉妹から三蔵法師を助け出すという痛快劇。耳から如意棒を出したり、分身を登場させたりと大活躍である。ひょうきんさは、猪八戒と沙悟浄が担当で、孫悟空は耳から如意棒を出したり、分身を登場させたりと大活躍である。孫悟空(右團次)と分身(右近)は、きんと雲に乗って(宙乗り)三蔵法師を助けに行き無事助けだす。歌舞伎の西遊記ならこれ!として気楽に楽しめる芝居となって定着。

- 市川右近さんも無事挨拶ができ、大きな拍手のなか『口上』も目出度く終了。『神明恵和合取組(かみのめぎみわごうのとりくみ) め組の喧嘩』は、町方の鳶と力士の喧嘩という江戸の華同士の喧嘩を粋にいなせに見せてくれる。江戸の風景が舞台いっぱいのさく裂。鳶は町人で力士は武士のお抱えのためそれを鼻にかけている。鳶たちにはそれが気に食わない。こちらは庶民のために命を張っているのだの意識がある。品川島崎楼で一度は尾花屋女房おくら(齊入)の仲裁もあったが、芝居小屋でも小競り合いがあり、鳶の頭・め組辰五郎(海老蔵)はついに堪忍袋の緒が切れ、四ツ車大八(右團次)らとの喧嘩場面の大詰めとなる。

- これでもかという喧嘩場面で、大勢の鳶が屋根の上に壁伝いに上から差し伸べる手を頼りに登っていくが、一人くらい失敗するのではと思ったが全員無事屋根に上った。つまらぬ期待をしてしまった。力士も力士らしく、鳶も格好良くと転んだりすべったりで、ひとりひとりの役者さんを確認するのは難しいが、ときにはぱっとわかることがある。おっ、頑張っていますね。これを仲裁するのが、喜三郎(鴈治郎)で、町方を取り締まる町奉行と相撲を取り締まる寺社奉行からたまわった法被を見せるのである。江戸の取り締まりの仕組みの一端がみえる。間に、鳶頭の女房・お仲(雀右衛門)と息子とのやりとりがあり、ことここにいたったら覚悟はできているの夫婦のみせどころと親子の情が展開される。

- 『玉屋清吉』は、新作歌舞伎舞踏で、海老蔵さんの新作のときはどうも捉えられないことがあり今回も。このように思っているのだろうなとは感じるのですが。江戸の花火師を主人公にしている。愛嬌のある花火師・玉屋清吉が登場。鳶頭・辰五郎の時、鋭利な中にもふっとやわらかさも欲しいとおもったのでこれはとおもったのである。下駄タップになって、そのあと舞台は映像の花火と三味線の音の掛け合い。この掛け合いは、面白かった。少し長い。出ました。花火の精ということなのでしょう。荒事の姿。うーん。個人的要望としましては気風の好い粋さの踊りで埋め尽くして欲しかった。

- 『 雙生隅田川(ふたごすみだがわ)』は、新橋演舞場 壽新春大歌舞伎 ~ 三代目市川右團次、二代目市川右近襲名披露~ 昼の部 を参照されたい。書かれている中で今回役がかわられているのは、勘解由兵衛景逸(九團次)、局・長尾(齊入)、大江匡房(鴈治郎)である。齊入さんは女形のほうが向いておられるように思う。市川右近さんが成長されて、梅若丸が猿島惣太に折檻される場面で逃げまわる動きがスムーズになられ、最後の松若丸が掛け軸を持つ場面もしっかりしていて、これなら次の当主になれると思わせる。

- 大きく変わるのは、「鯉つかみ」の前に、齊入さんがお家芸であることが紹介され「鯉つかみ」もその芸の歴史が明らかとなる。小布施主税役の米吉さんも小粒できりりとの感じで脇に並び控え頼もしかった。右團次さん本水の立ち廻りの「鯉つかみ」をしっかりつとめられる。伴藤内は新橋でも滝にうたれたであろうか。記憶が定かでない。今回は『黒塚』がないので隅田川での斑如御前の猿之助さんの踊る場面が見どころとなる。

- 絵から鯉が飛び出し、人買いが出てきて、お金が出てきて、隅田川物がありなどで芝居にどんどん取り入れていくのが近松門左衛門さんさんらしいかななどともおもえた。流れもスムーズで、時間をかけてここまできたのであろう。全体に世代交代も感じられじわじわと役者さんが足跡を残しつつ移行していくのが感じられる。あまり早くに空白ができることなくじわじわ進むことを願う。

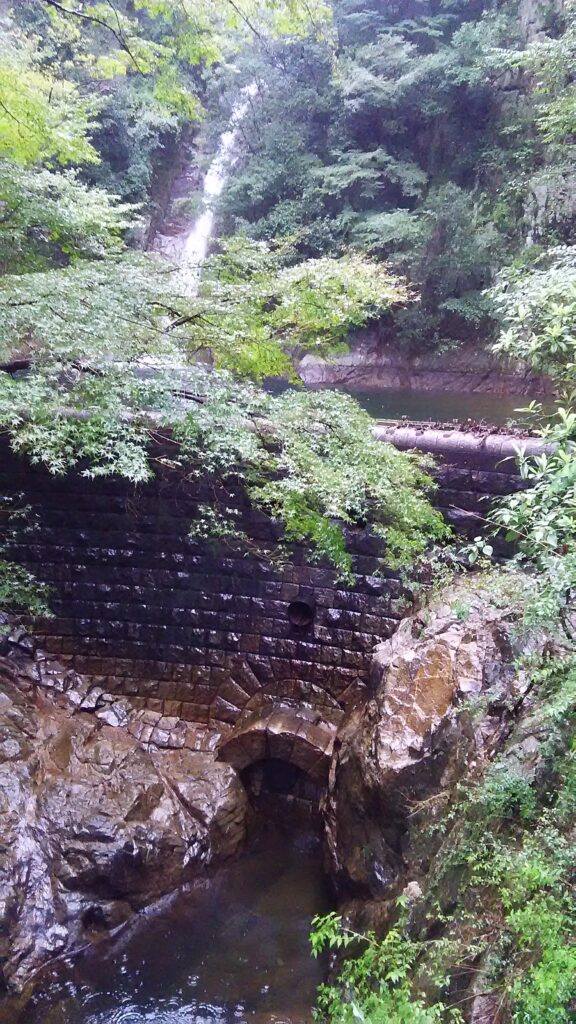

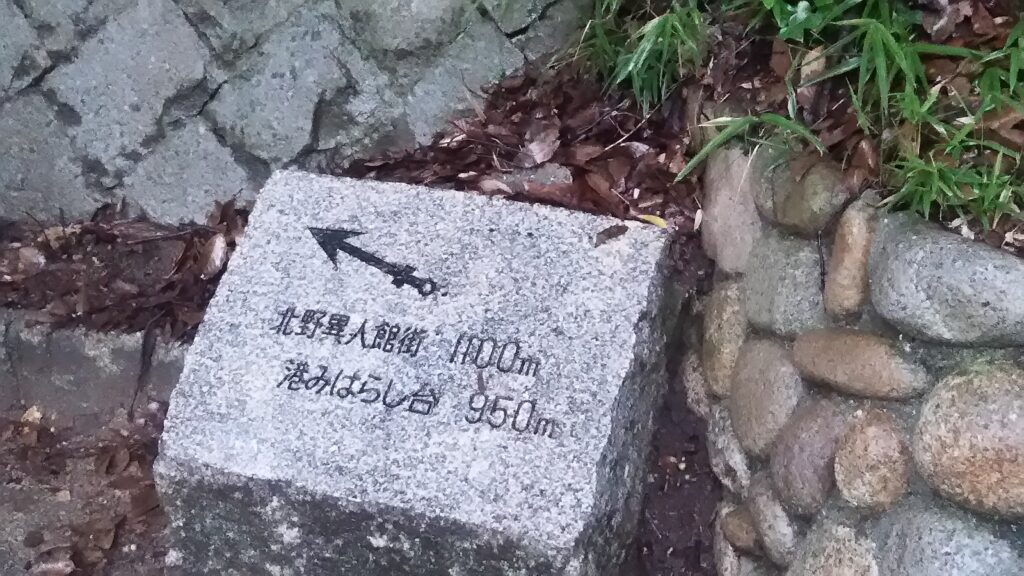

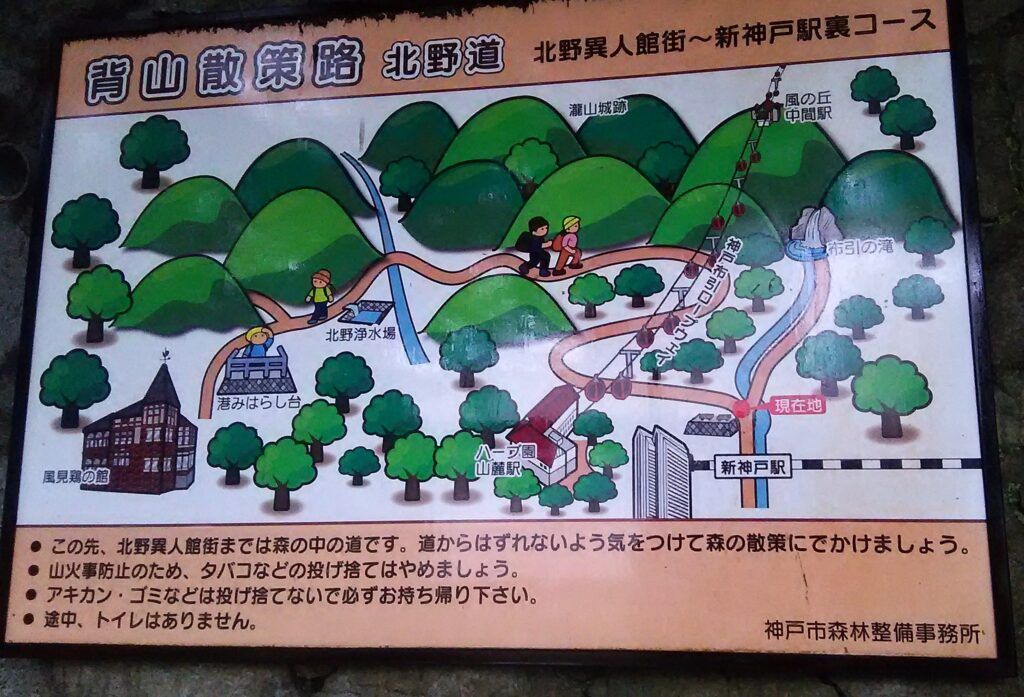

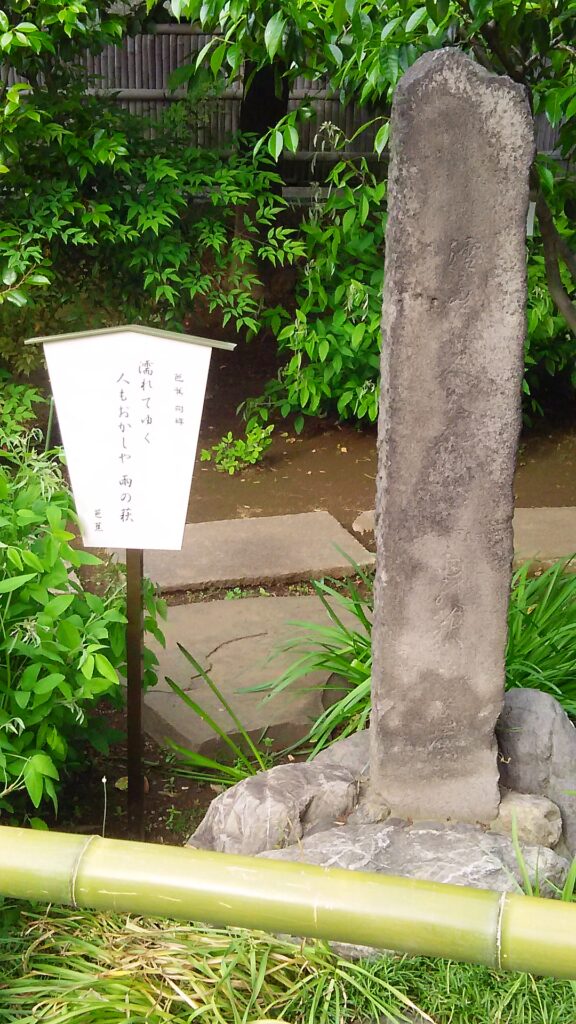

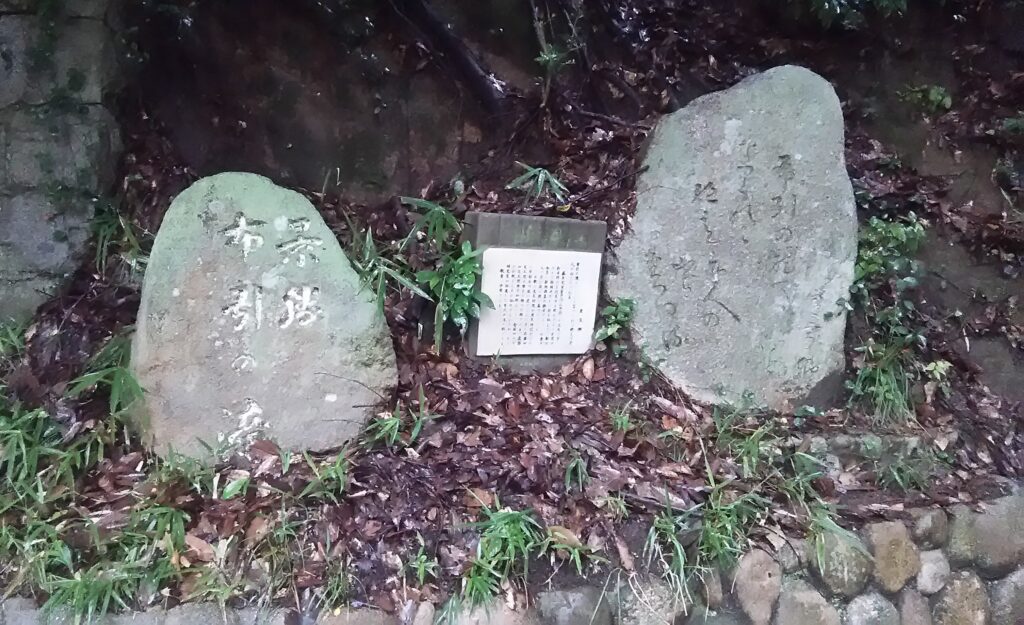

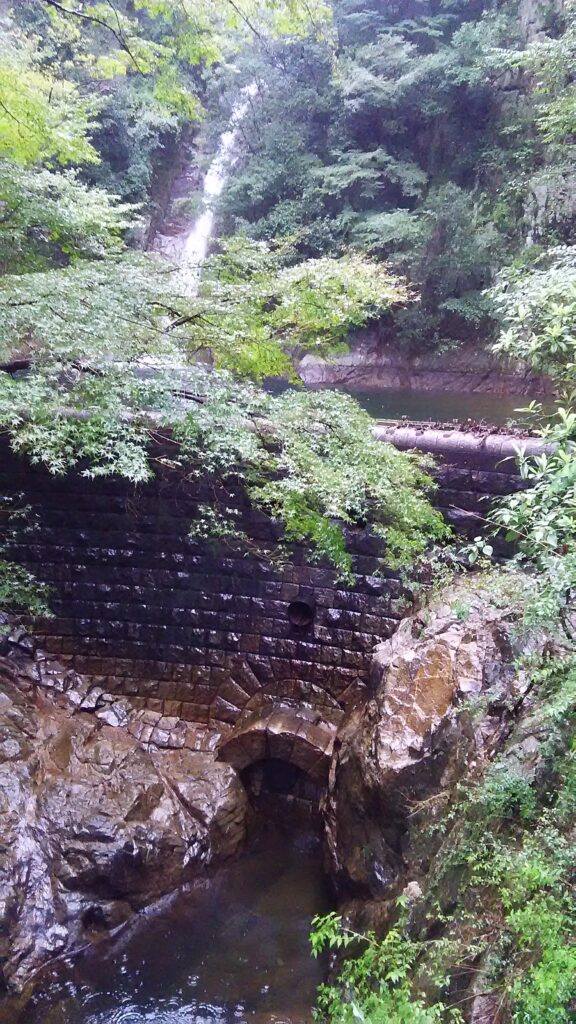

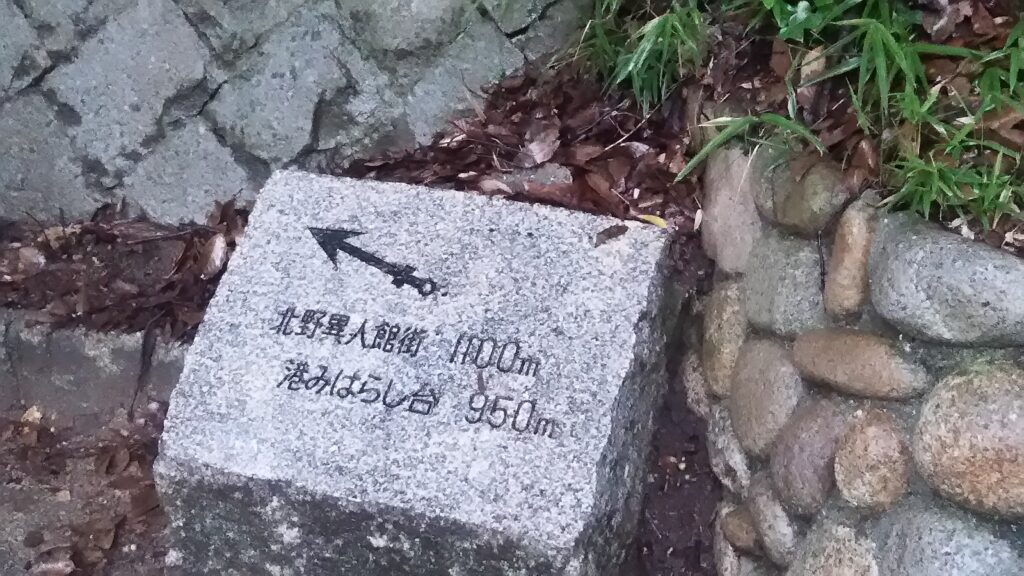

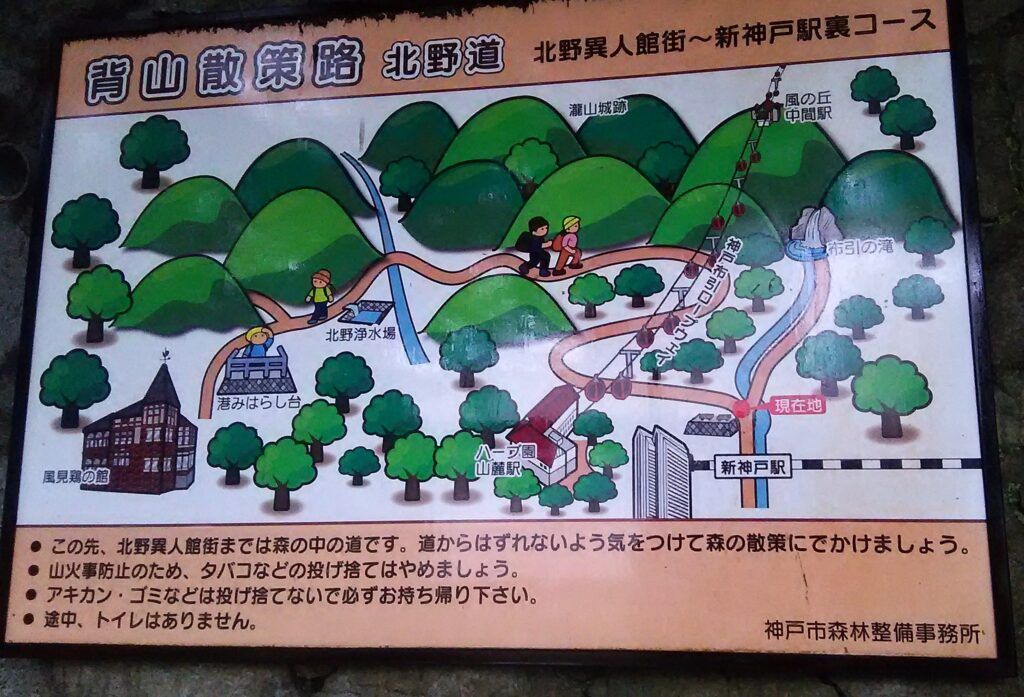

- 新橋演舞場では夜の部で『源平布引滝(げんぺいぬのびきのたき) 義賢最期』が上演された。「布引の滝」の名の滝が新神戸駅から五分のところにあるということで行った。ところがよく調べていなくて少し雨も降っていたので案内もよく見ず「雌滝」のみで引き返してしまった。その上に「鼓滝」「夫婦滝」「雄滝」とありこの四つの滝で「布引の滝」というのだそうである。見晴展望台までいくのがよさそうである。「雌滝」と反対方向に北野異人館に行ける案内石碑が1100メートルと記されそちらも興味ひかれた。駅から近いのでまたの機会である。

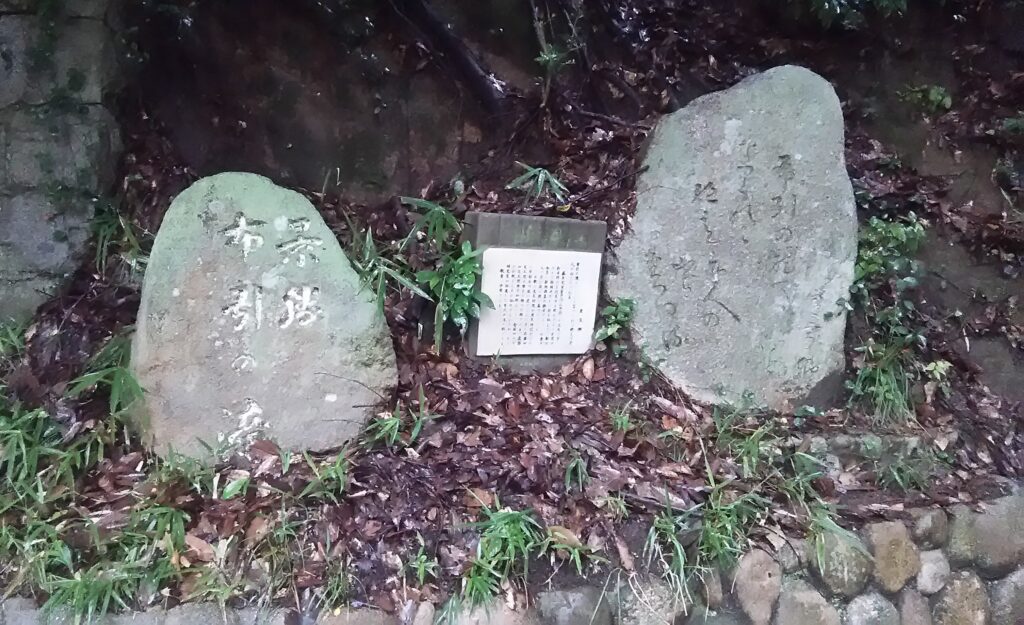

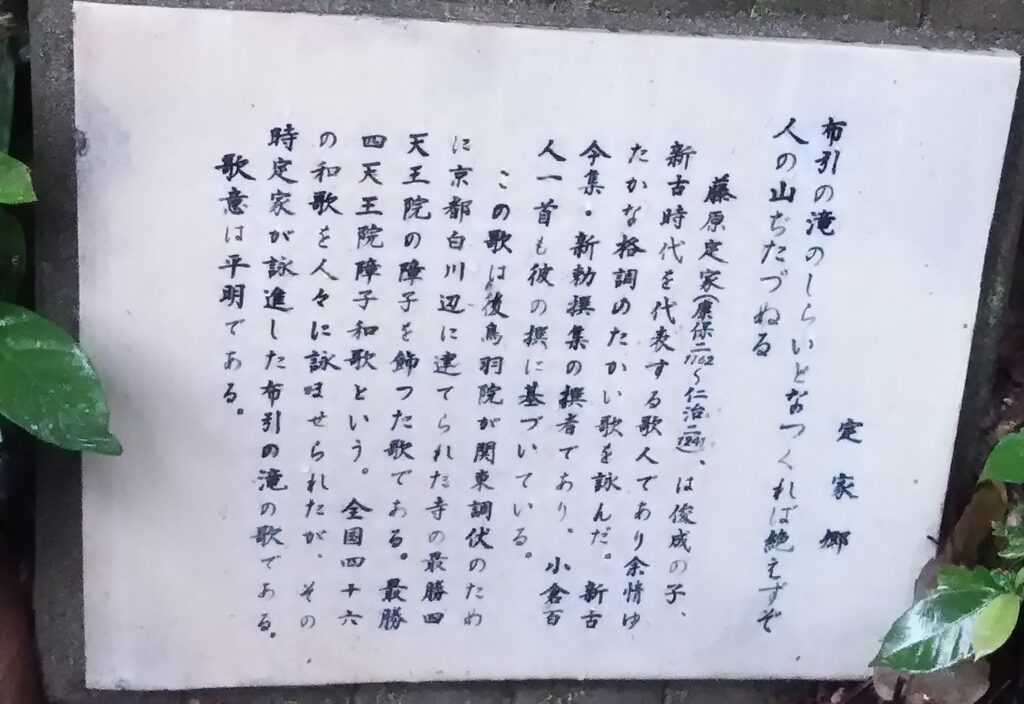

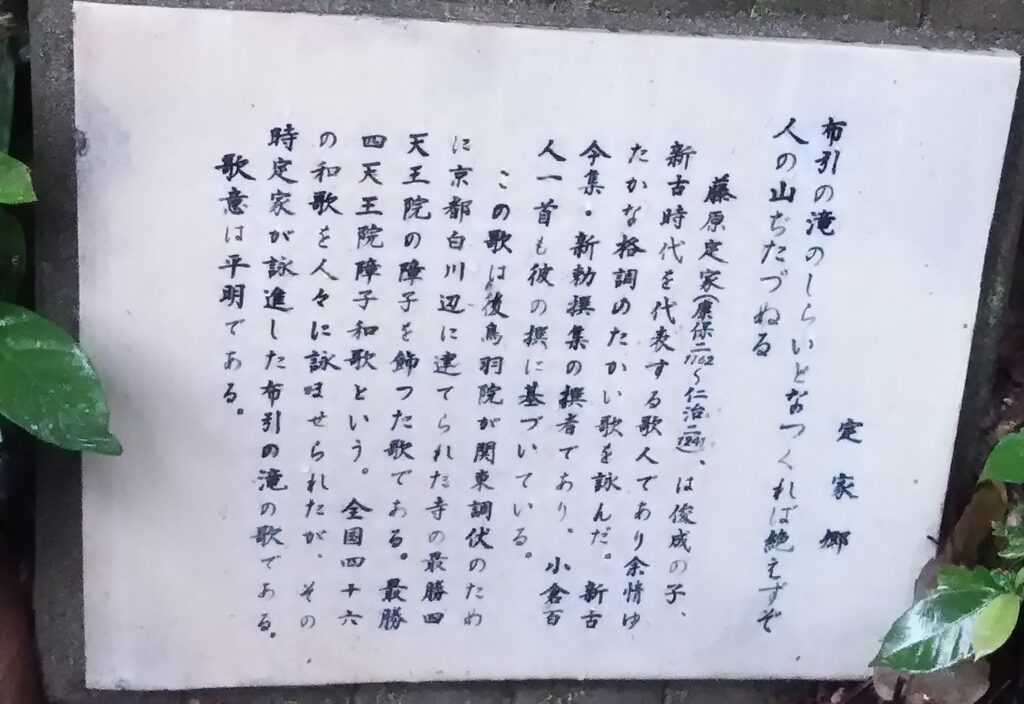

景勝・布引の滝碑と藤原定家歌碑 (布引の滝のしらいとなつくれば 絶えずぞ人の山ぢたづぬる)

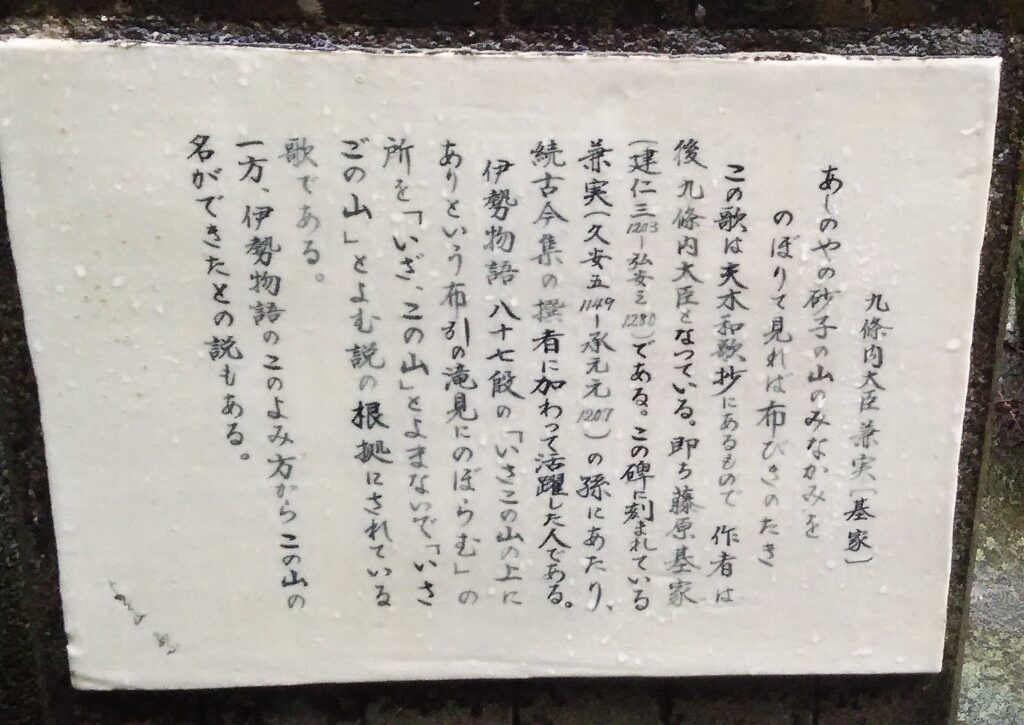

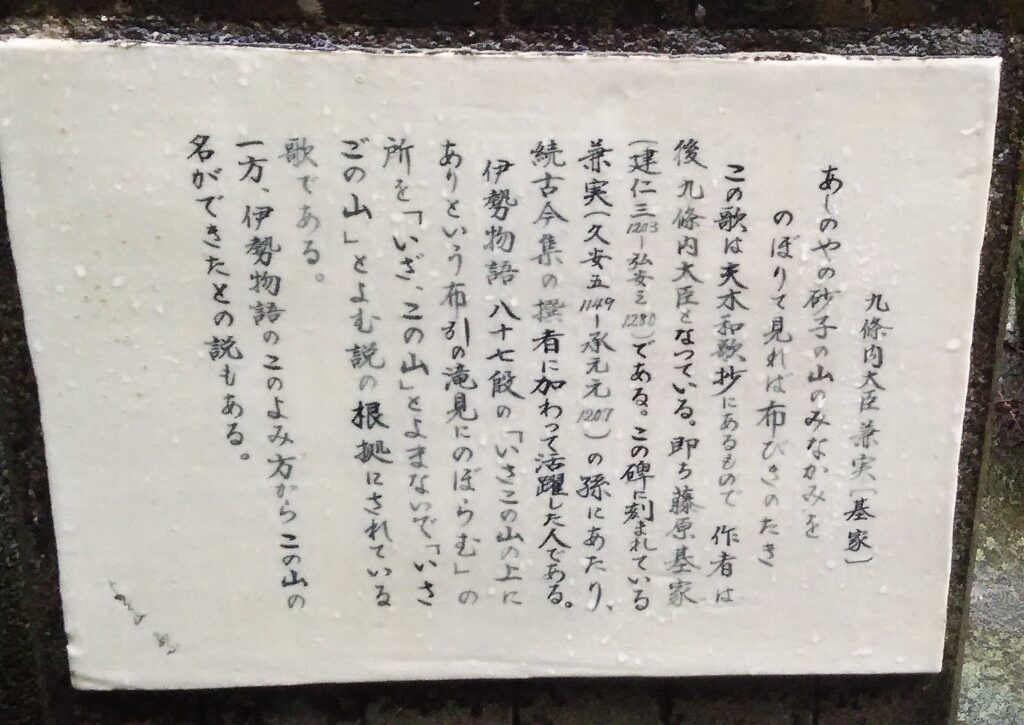

藤原基家歌碑 (あしのやの砂子の山のみなかを のぼりて見れば布びきのたき)

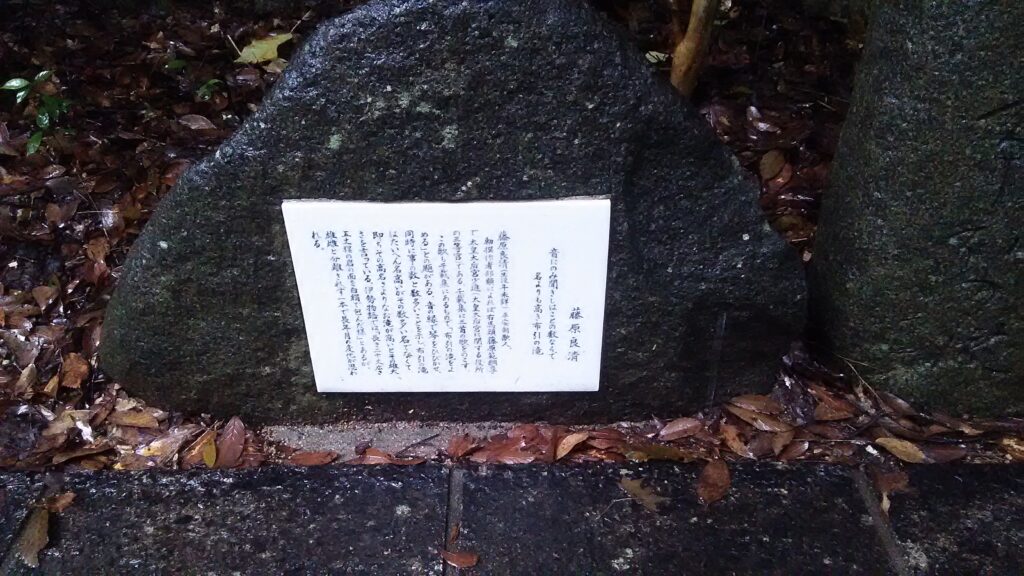

藤原良清歌碑 (音のみ聞きしはことの数ならで 名よりも高き布引の滝)

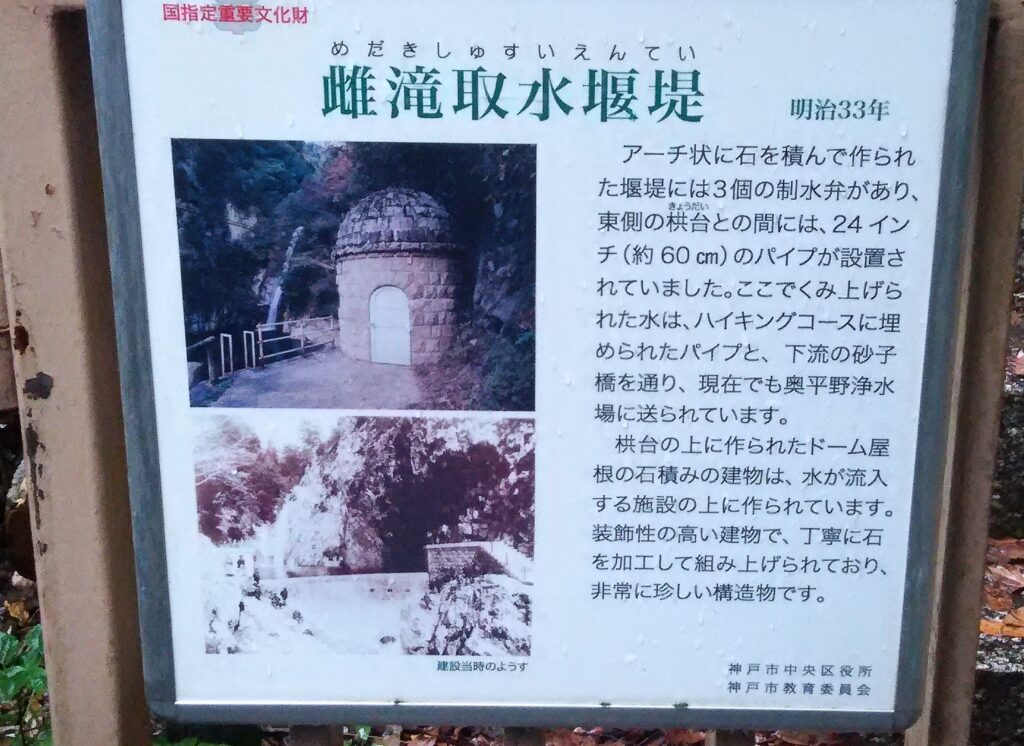

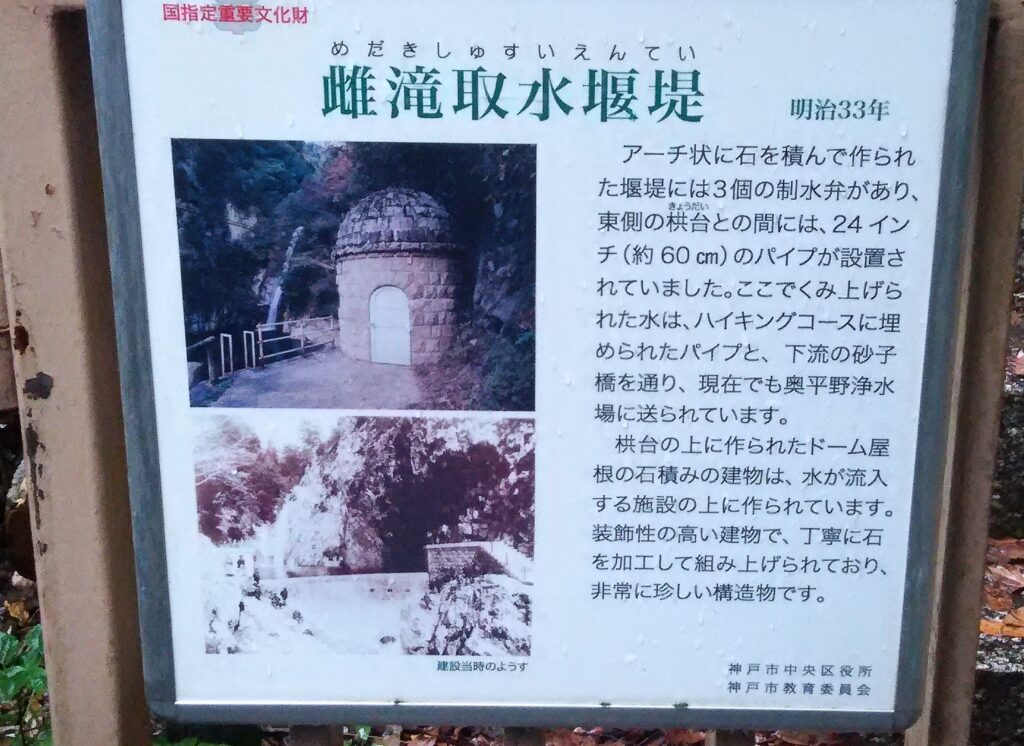

雌滝取水堰堤(めだきしゅすいえんてい)

雌滝

北野異人館方面案内碑

![]()

![]()