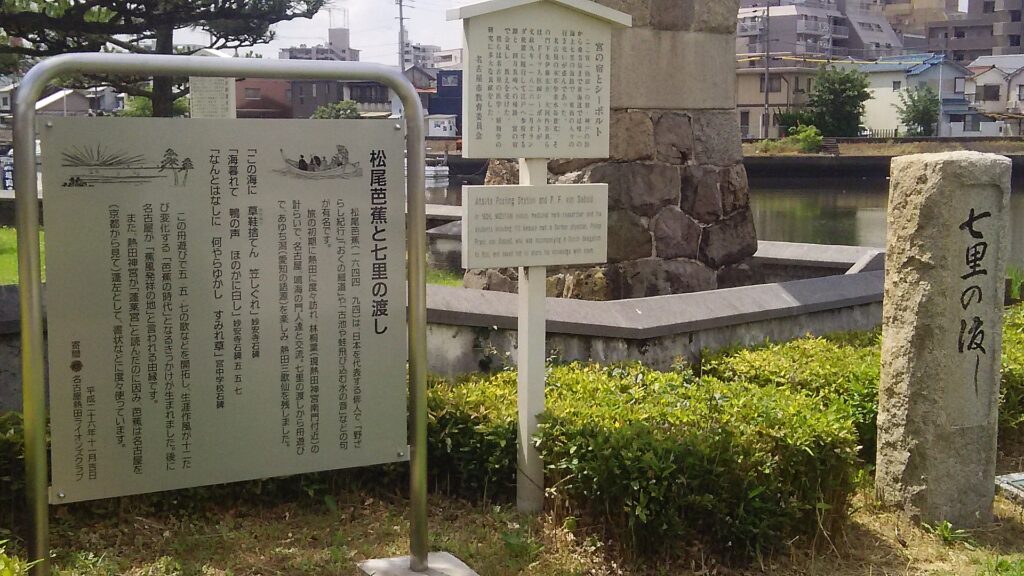

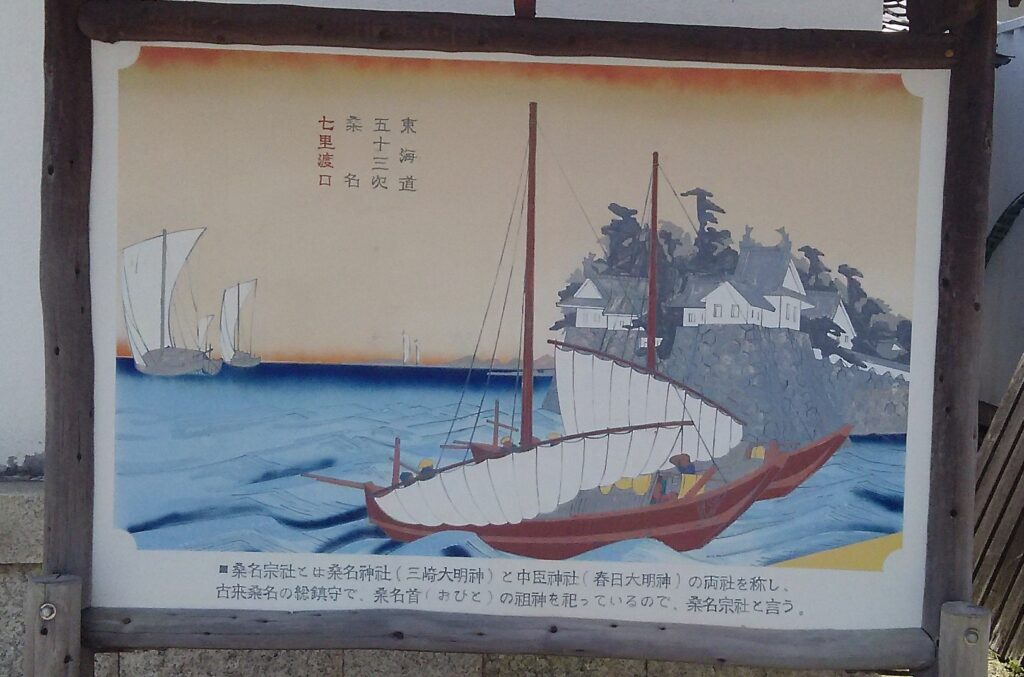

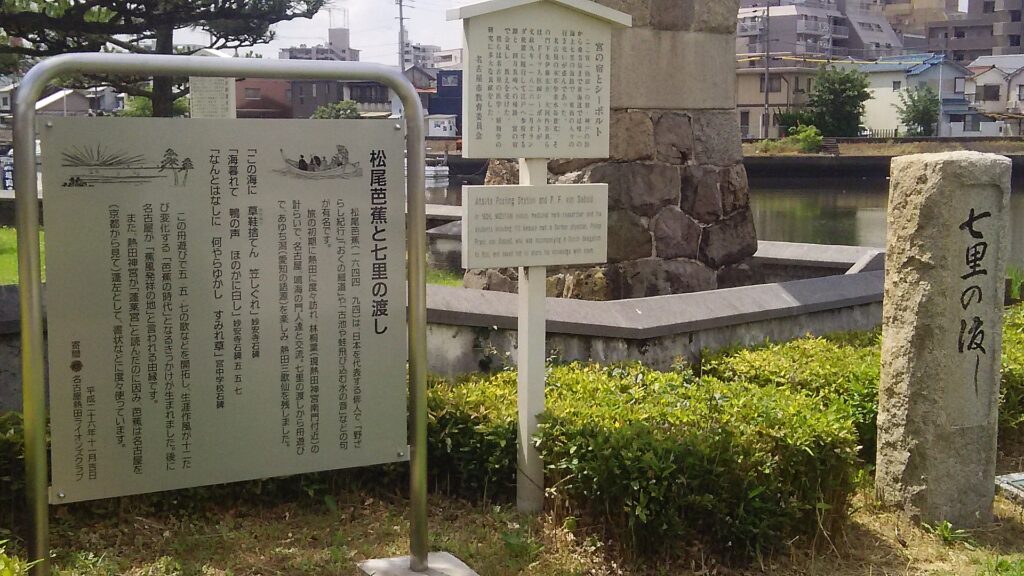

- 昨年の10月予定の東海道・熱田の宮の渡しから桑名への渡し場までの学習を兼ねた船旅が台風で中止となり、主催者の「堀川まちネット」さんが、漁船をチャーターして川底を探知機とロープで調べてくれ代替え日を3月にしてくださり無事参加し七里の渡しを船で渡ることができた。旧東海道歩きもこれで花を添えさせてもらい終了。愛知県と三重県の二県にまたがるので届け出も大変で制約もあり開催されてくれたことに感謝の念でいっぱいである。今回も前日であれば難しかったということで、海路は陸上とは違う判断の基準があるようだ。

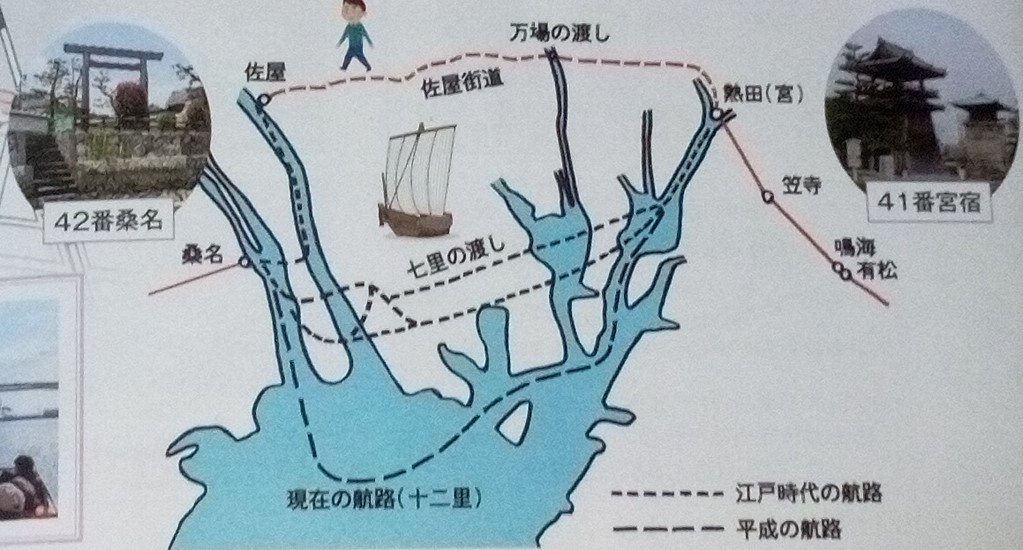

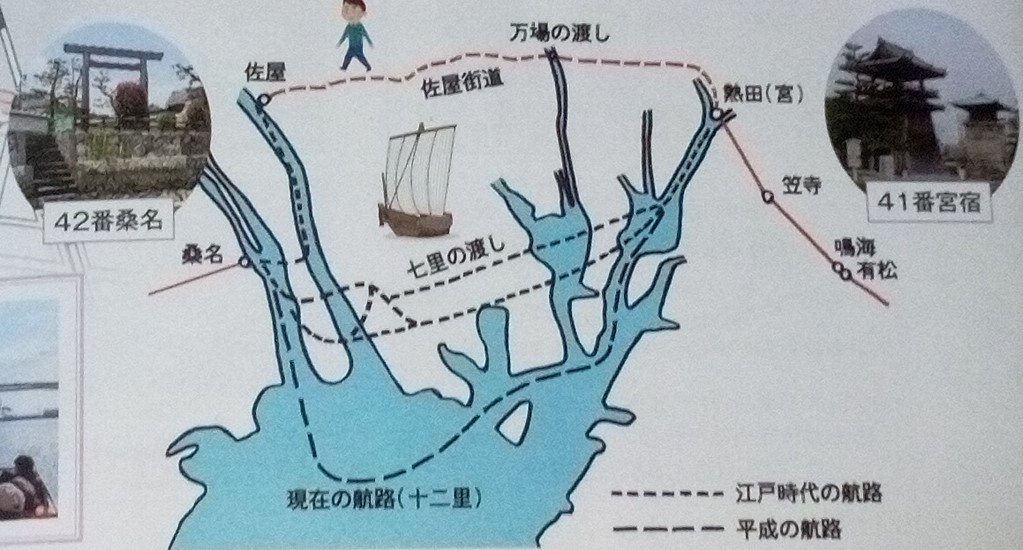

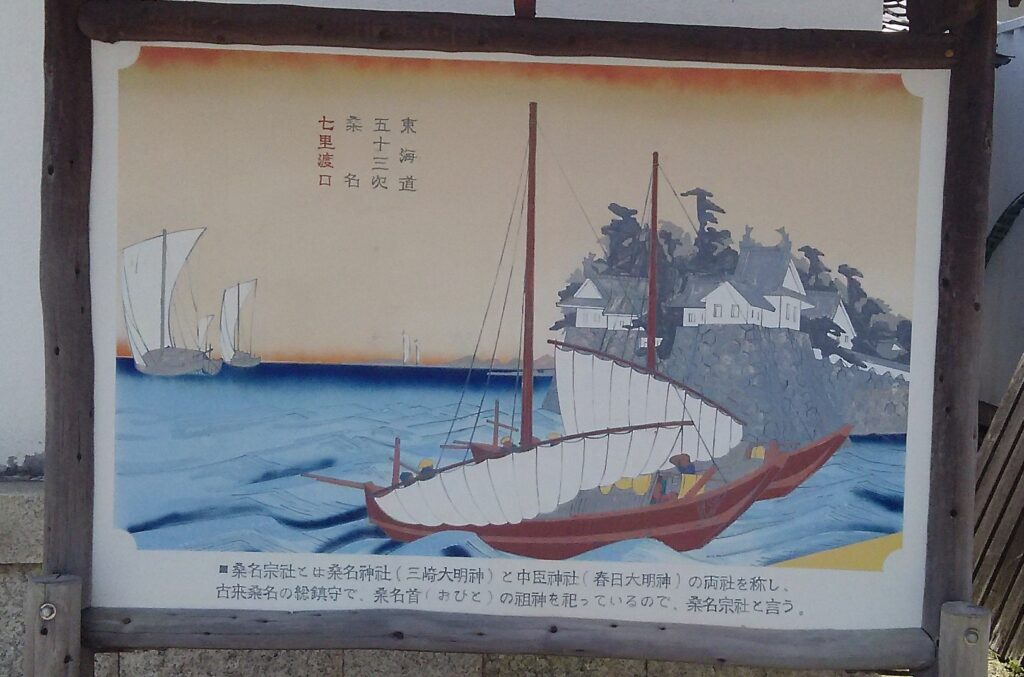

- 2時間の船旅であるが、当時とは海岸線が違うわけで、かつては七里であるが、今の航路は十二里である。七里でも江戸時代は4時間から6時間かかったのだそうで、当然天候に左右されるので宮宿は多くの宿があり賑わっていた。船でない場合は佐屋路を使い、さらに美濃路への分岐点でもあるから日本一の旅籠数だった。

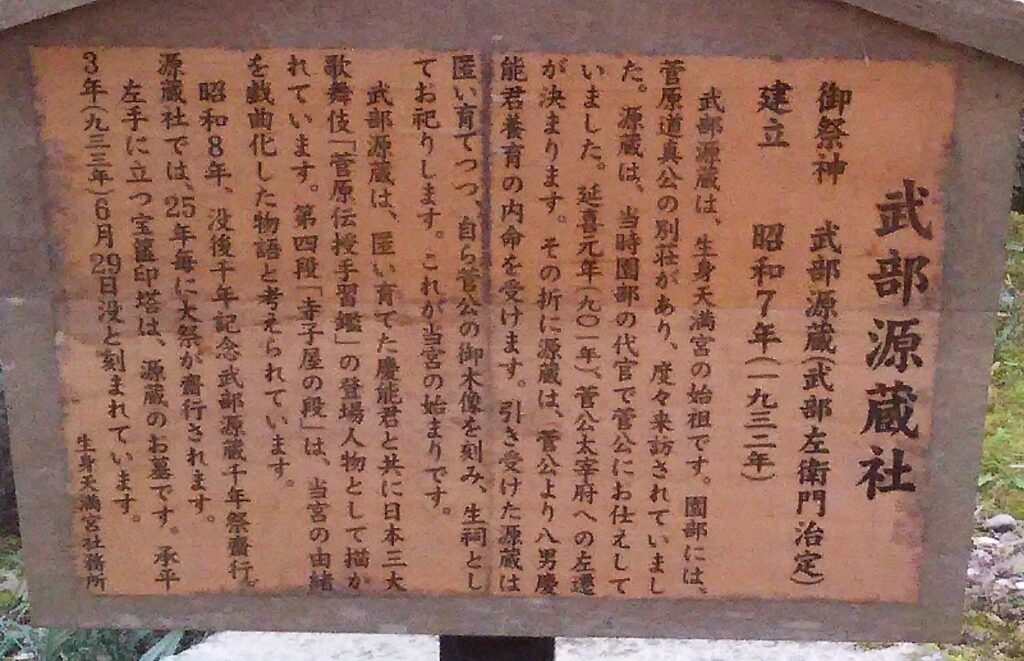

- 熱田の観光マップの説明に「熱田湊は古くから物流の要所で、織田信長がこの湊の権益をめぐって今川義元と戦い」とある。力関係に、信長の場合、経済力の利権争いも計算にいれていたのである。船中での解説で、名古屋は観光が少なく、織田信長と熱田の宮大工・岡部又右衛門関連が注目されればと言われる。渡された資料では岡部又右衛門が熱田生まれで、生まれた年は不詳だが「本能寺の変」で亡くなっている。「本能寺の変」の時、信長のそばにいたのであろうか。驚きである。2022年には名古屋城の天守閣が木造で再現されるとのことである。

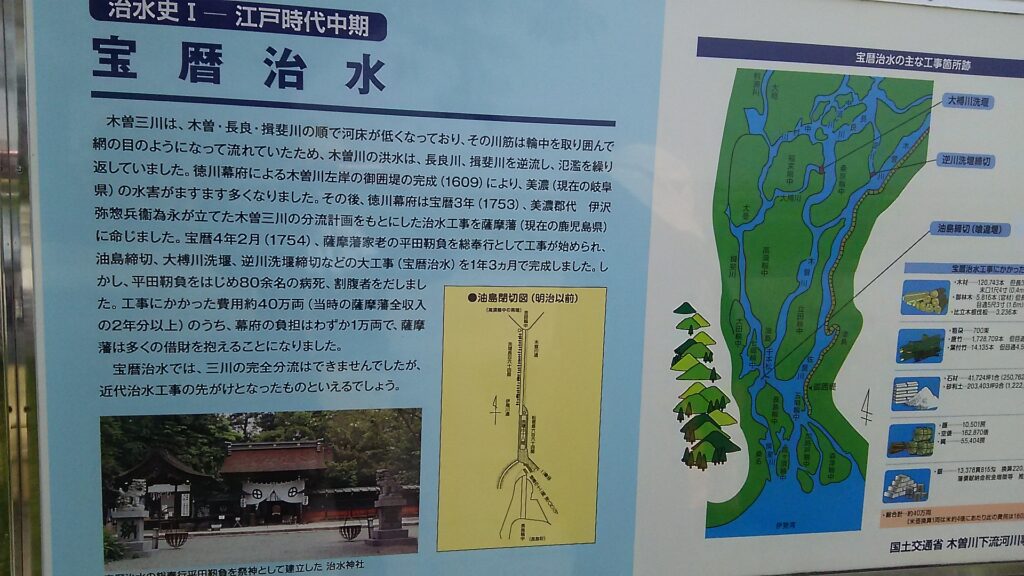

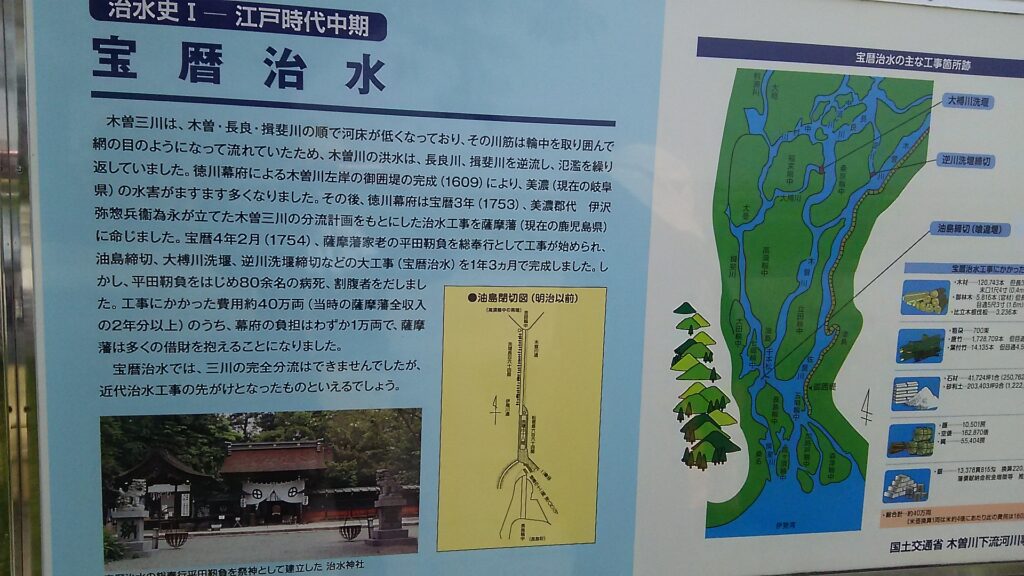

- 七里の海路は、今は埋め立てられて物流の名古屋港をから伊勢湾にでて桑名へと進むが、浅瀬があるためかなり遠回りしなければならない。さらに桑名に近づき橋の下を通るが、橋の何番目の橋脚の間を通りその真ん中ではなく右側を通る。これも底の深さがどうなっているかを「堀川まちネット」のかたが調査しているからである。桑名側は木曽三川(木曽、長良、揖斐)が流れ混んでいる。台風や大雨があると当然海底は変わってくるわけである。江戸時代の渡しはそのあたりは経験の勘と漁師からの情報などでで渡っていたのであろう。

- 大きなコンテナを運ぶ船やコンテナを船に積むクレーンなどが建っており、船に積まれる車が並んでいたりする。今は一つだけ残っている干潟が、満ち潮のため海面上には見えない。干潟が干満に関係して見えたり見えなかったりするのである。見たかった。なばなの里のあるナガシマスパーランドの観覧車や富士山が上下し回転する展望台が見えてくると桑名である。江戸時代から様変わりしている現代の七里の渡しを無事渡ることができ、ありがとうございましたである。ところが、その後、陸路の新幹線が止まっており大混乱であった。

- プラットこだまを購入しておこうかなと思ったが船のことであるから終わった時点で考えることにした。名古屋から豊橋は快速が多いから、豊橋から新幹線のこだまの自由席とする。豊橋についたら切符売り場に人が並んでいる。新幹線乗り場に行き、カードで切符を購入しようと操作していると友人が新幹線がとまっているらしいと。そばにいた駅員に尋ねると再開の見込みは未定。危機一髪購入しなかった。即、在来線で浜松にむかう。途中で動き始めたらしいとの情報。浜松駅で確かめると1時間50分遅れである。とにかく到着した新幹線の自由席に乗車することにする。30分後にこだま到着。無事帰ることができた。行けるだけ行って、駄目ならそこで宿を探すつもりであった。

- 次の日友人は仕事があるので先ずは一安心。切符があったなら払い戻しや変更で並ぶことになり、時間的ロスがあったであろうが、後ろ髪ひかれることなく前に進み何んとかつながってくれて、座ることもできた。もう一つ感じたのは、友人が足が少し痛いということで乗り換えなどはエスカレーターやエレベーターを利用。表示を探してある程度スムーズに、利用できた。今まで探して利用するということはなかったので良い経験であった。ただこういう運休、遅延となると状況がわからず慌てさせられる。体の不自由なかたにとっては大変なことである。

- よく添乗員のかたが「家に着かれるまでが旅ですので、、、」と言われるが本当にそうである。前日は、JR身延線富士宮駅から徒歩10分の「富士山本宮浅間神社」とJR飯田線豊川駅から徒歩8分の「豊川稲荷」に寄る。両方とも駅から近く階段がなかったのが幸いであった。

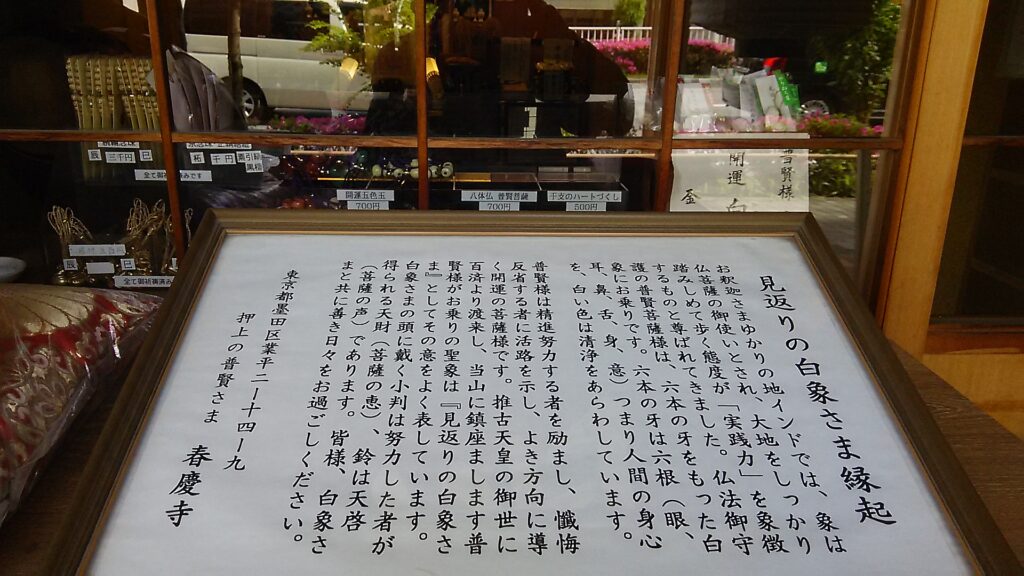

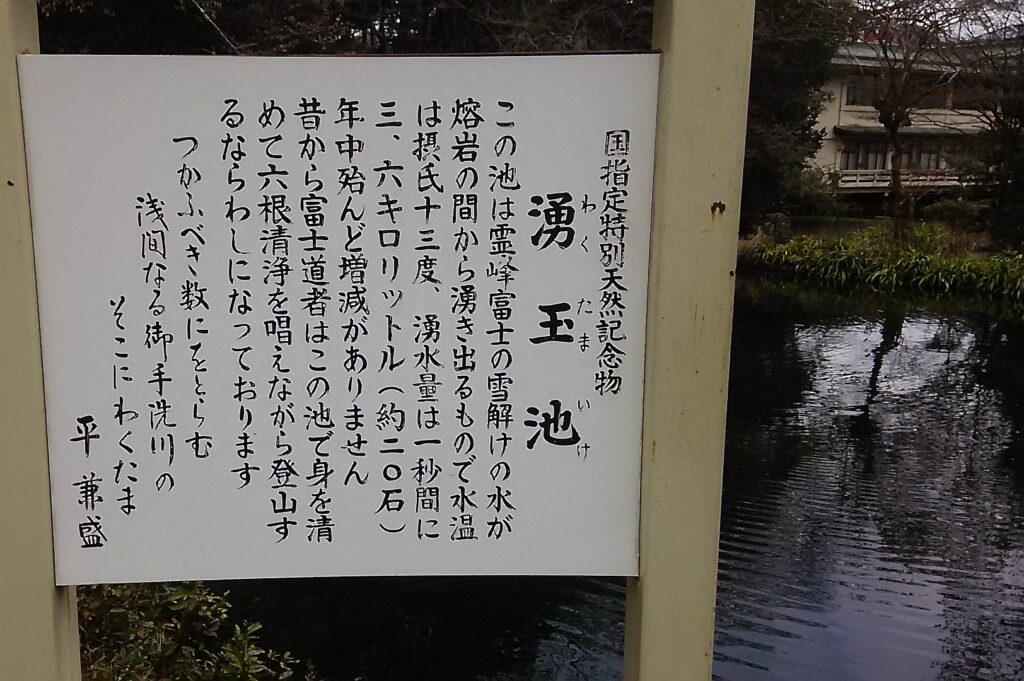

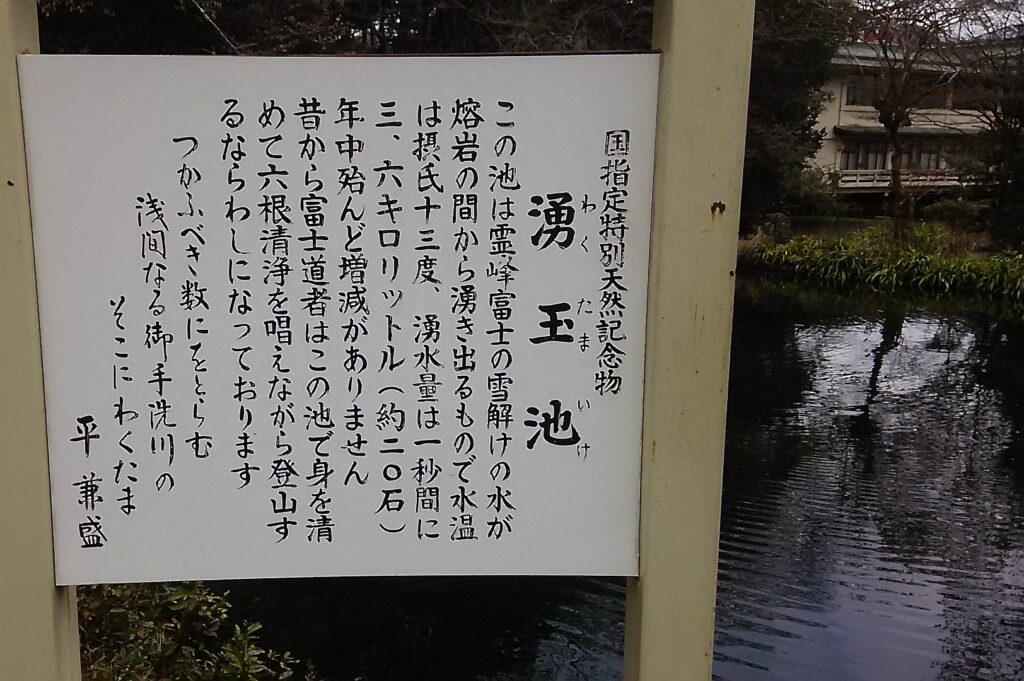

- 「富士山本宮浅間神社」には、富士山からの雪解け水が湧きでている「湧玉池(わくたまいけ)」があり、さすがに透明度が高い綺麗な水である。富士山に登る人はこの池で身を清め、六根清浄を唱えながら登っていた。「豊川稲荷」は本尊が「吒枳尼真天」(だきにしんてん)である。狐塚には沢山の狐が並んでいる。千本幟が白地に赤文字で「吒枳尼真天」とあり、その左右に名前と願い事が書かれ並んでいて、その数が見事である。御朱印の受付時間がわからなかったので一応3時半に着くようにした。勘が働いたのか受付は4時までであった。

富士山本宮浅間神社 湧玉池

浅間大社

豊川稲荷総門

豊川稲荷大本殿

豊川稲荷 霊狐塚

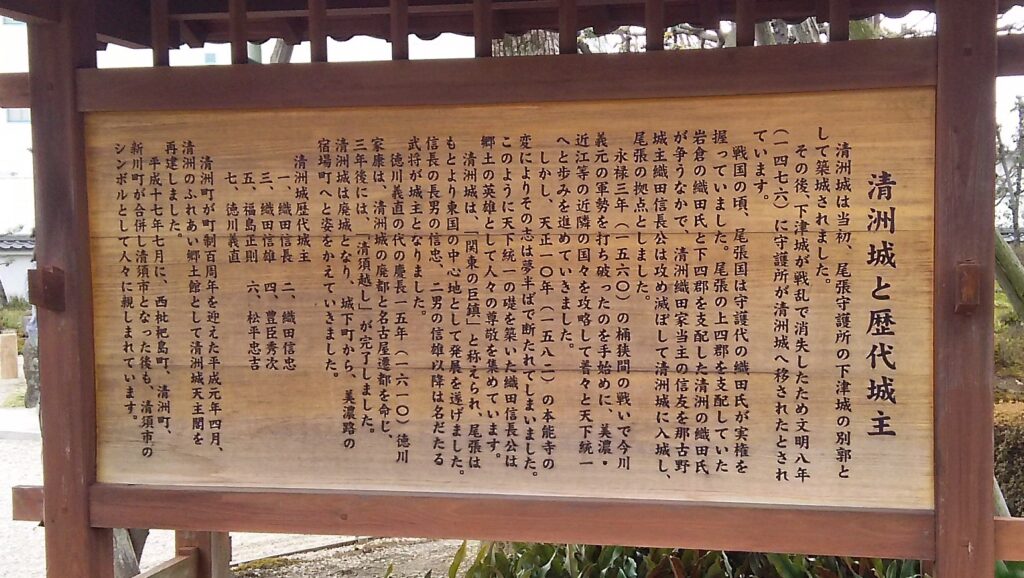

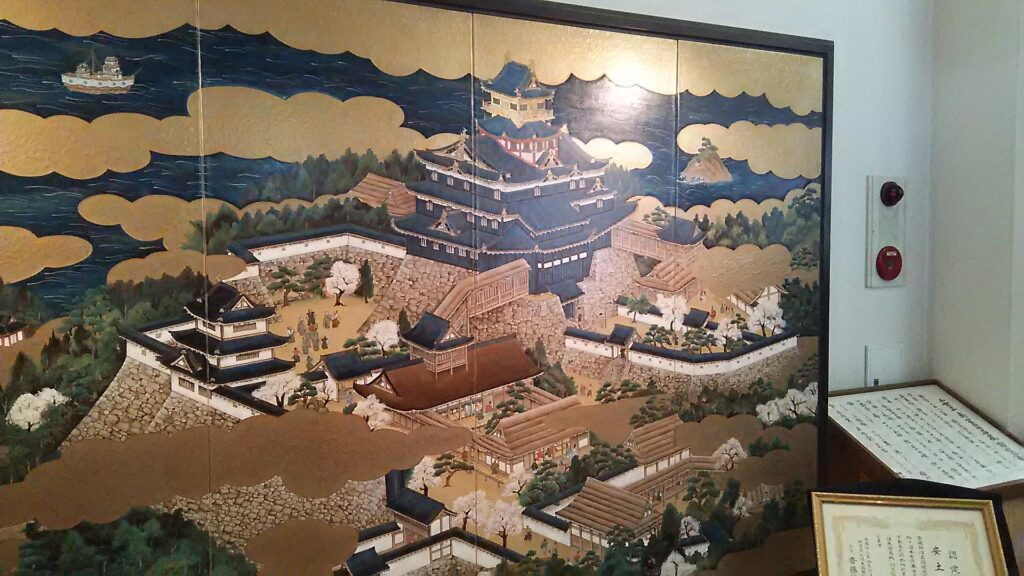

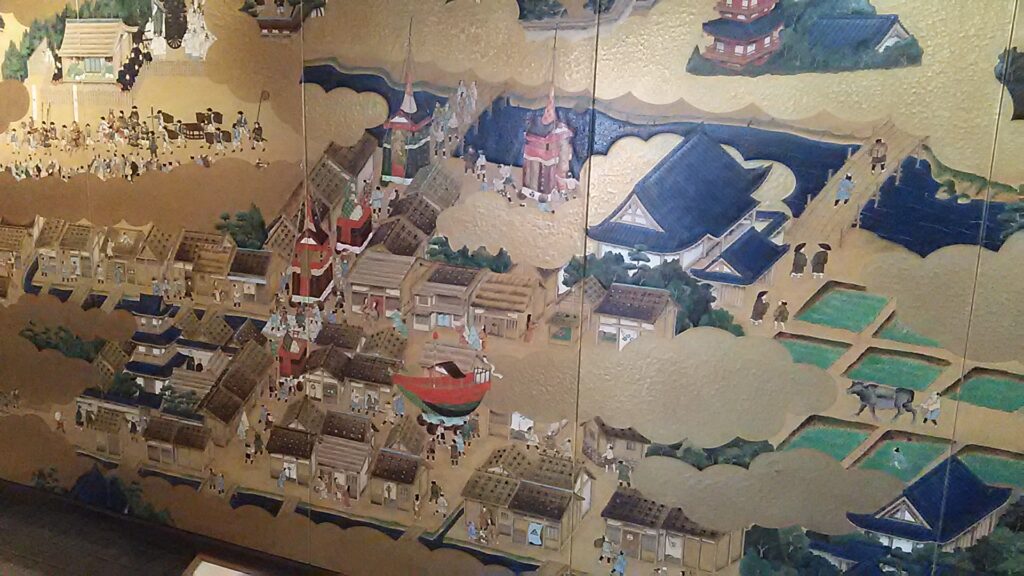

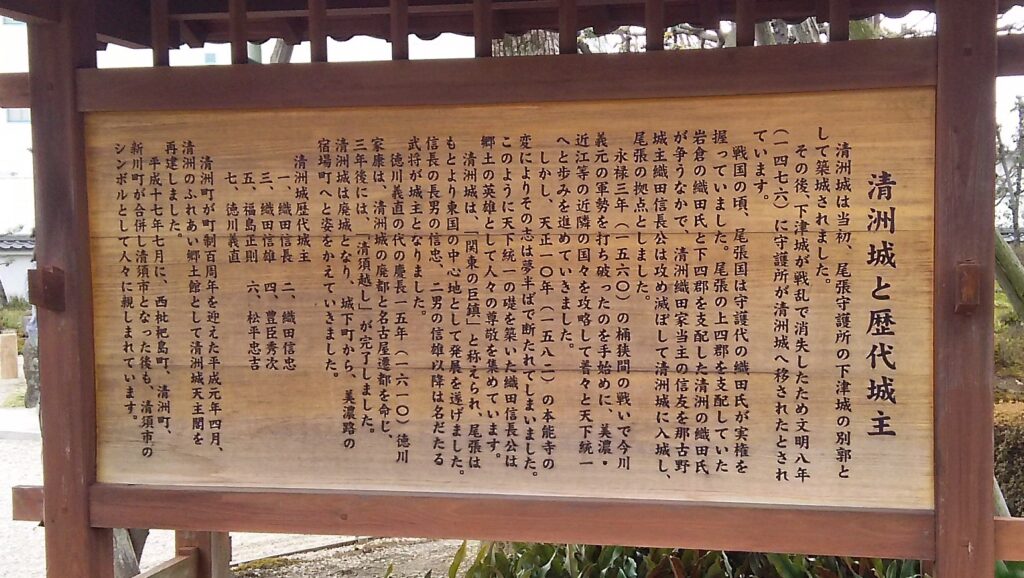

- 二日目は、清洲城だけは行っておきたかったので清洲へ。JR東海道本線清洲駅から徒歩15分。信長が那古野城から清洲城へ入城、この城から桶狭間へ出陣して勝利して天下統一を目指したので信長の出世城と言われ信長亡きあとも賑わっていたが、徳川家康による「清洲越」がおこなわれる。清洲城は廃城となり名古屋城が築城されるのである。清洲城を壊し、その資材を名古屋城で使うという家康らしい合理性である。安土城は焼け、清洲城は壊され、信長の存在が次第に薄れていくようである。

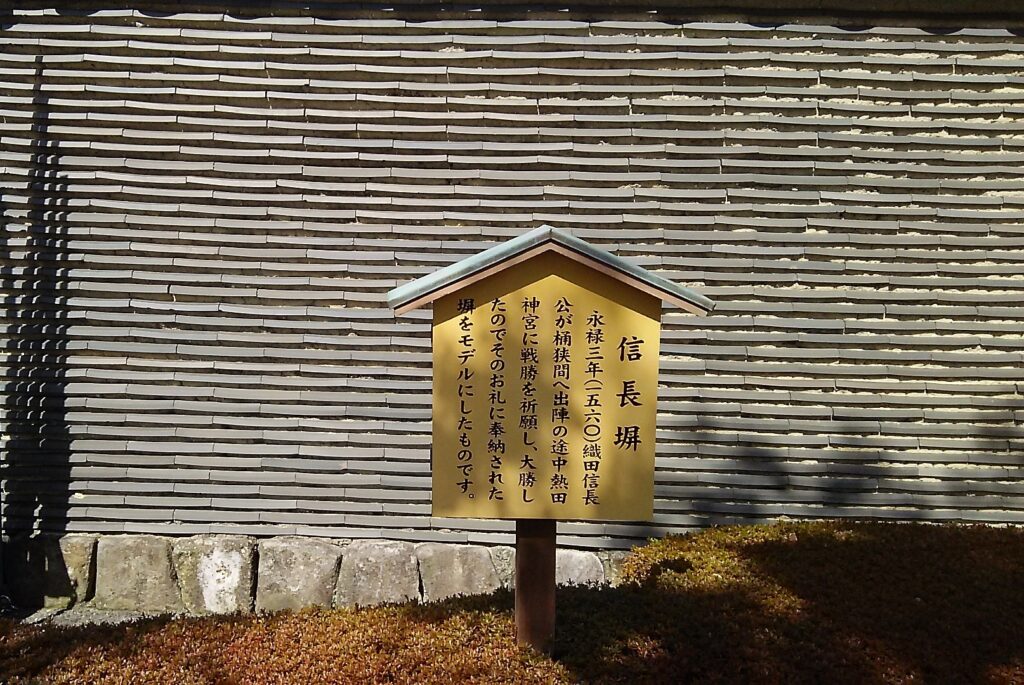

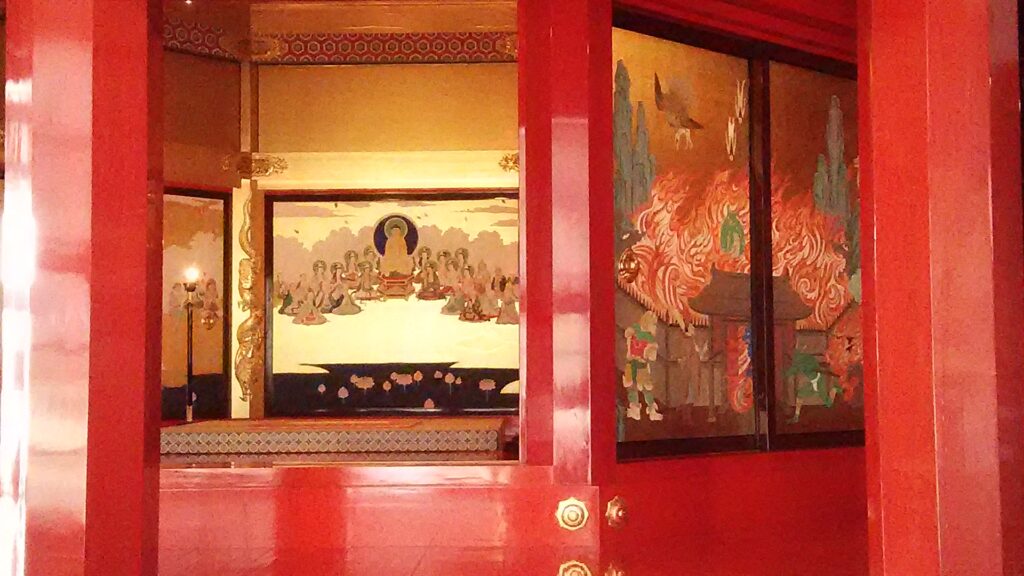

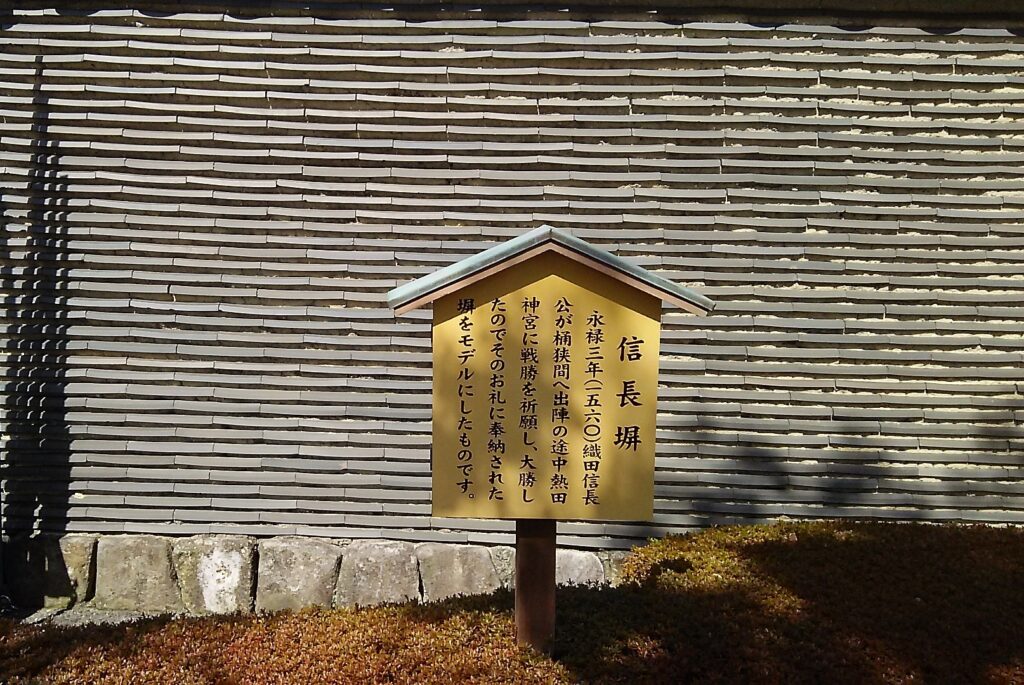

- 清洲城から桶狭間へ向かう前に信長は、熱田神宮で戦勝祈願をしている。「堀川まちネット」では、この地域で行われていた天王祭りの継承を目指して「堀川まつり」を開催し、まきわら船や山車の大山の復活をしている。天王祭は熱田神宮の宮大工である岡部又右衛門もかかわり、大山から安土城の中心部の構造を考えだしたのではないかとも言われている。信長は桶狭間で勝利して熱田神宮に築地塀を奉納し信長塀として一部残っている。熱田神宮に行った時時間がなく探さなかった。その再築地塀が清洲城にあった。

- 赤い大手橋を渡ると天守閣だけの現在の清洲城である。天守閣前には石庭がありこれがなごませてくれる。展示も楽しめ、紙芝居の時間があり、火縄銃の扱いから撃つまでの映像や、短時間の他の映像も参考になった。信長の長槍は6メートルである。安土ではその槍を持ち上げることができ、その重さに、冗談ではないこんな重い物を担いで走らされるなんてと思った。農民は戦が始まると徴用される半農だった。信長は、うつけの頃遊び仲間が次男、三男で一家の中で軽くみられた若い人たちであり、その者を訓練し、寄せ集めではなく、専属の兵にしたとの表示がありなるほどである。

- 鉄砲を一番に戦に用いたのが武田信玄であるが時間がかかり過ぎると止めてしまう。発想の転換から三列隊にしたのが織田信長。鉄砲の無い朝鮮に行き、援軍の明が鉄砲をもっていて散々な目に遭ったのが豊臣秀吉。徳川家康はその鉄砲の製造を禁止し、道を整備し関所を設け、武士道が出来、鎖国である。信長は個人的予想であるが海外と貿易を展開し経済力を手中に収めたのではないだろうか。国盗りが終れば経済力である。ただその前にきりきりするような合理主義は、恨みに思う敵も多かった。

- 信長、秀吉、家康のお三方の前で、友人と好き勝手な人物談義をさせてもらった。友人が「こやつたちは言いたい放題言いおって。」と怒ってるねと。徳川家が整備した東海道の旅を存分に楽しませてもらった。これからは時間も地域も人物も広がる旅としたいがこの三人は、まだまだ顔をだす確率が高いであろう。

- 新幹線の遅延(二時間以上)の場合について。降車駅で切符が出て来て切符に遅払証と赤い印字があれば、特急券分が払い戻しされます。後日、近くのJRの駅へいきました。みどりの窓口がある駅だったためかそちらでと言われ、現金での払い戻しがありました。いろいろの場合がありますので一例です。申し出ないと教えてはくれません。払い戻しより予定通り行動できることを願いますが、気候の変動が激しかったりするので陸路も確実性がおびやかされています。ちなみに今回は停電でした。

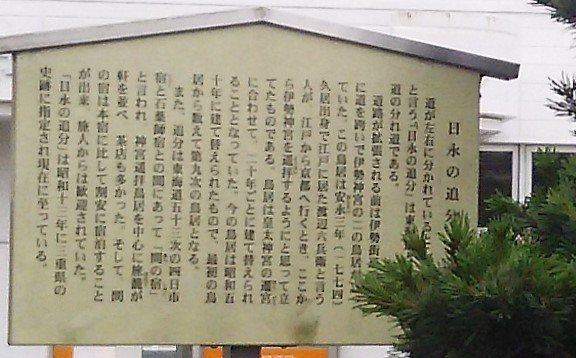

追記: 桑名宿~四日市宿

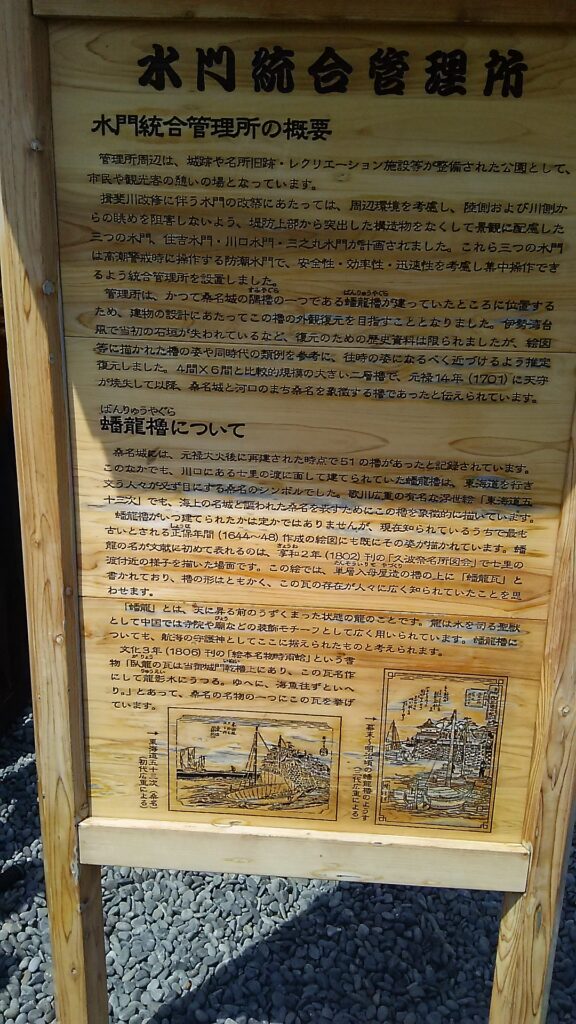

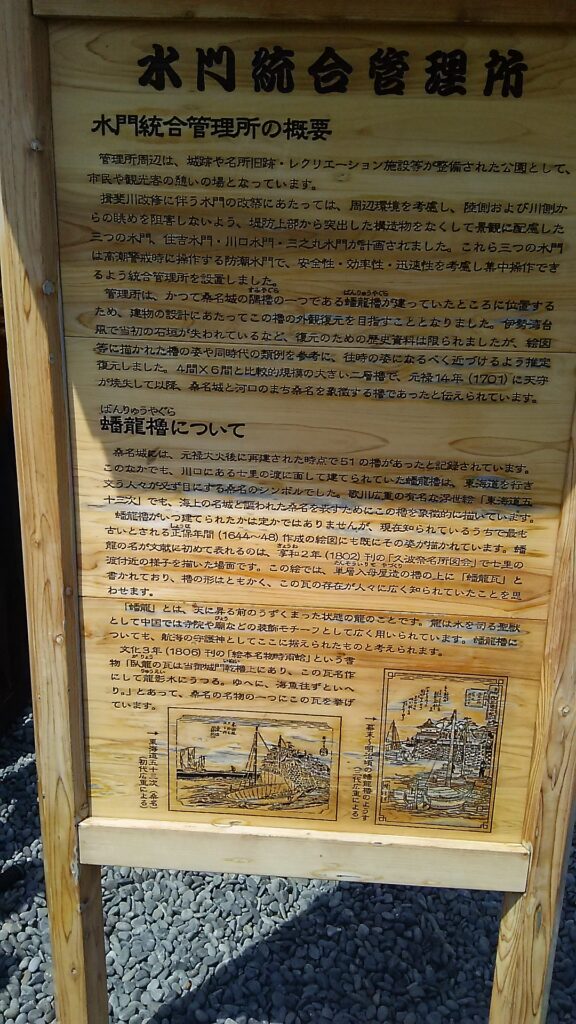

吉之丸コミュニティパークにある「蟠龍櫓(ばんりゅうやぐら)」の案内板

水門統合管理所がかつて桑名城の蟠龍櫓のあったところでそれを復元した。蟠龍櫓は龍が天に飛び立つ前のうずくまった状態をいい、その姿の瓦がのっている櫓で当時の人々のシンボルでした。(残念ながら復元蟠龍櫓の写真なし)

船津屋(大塚本陣跡)

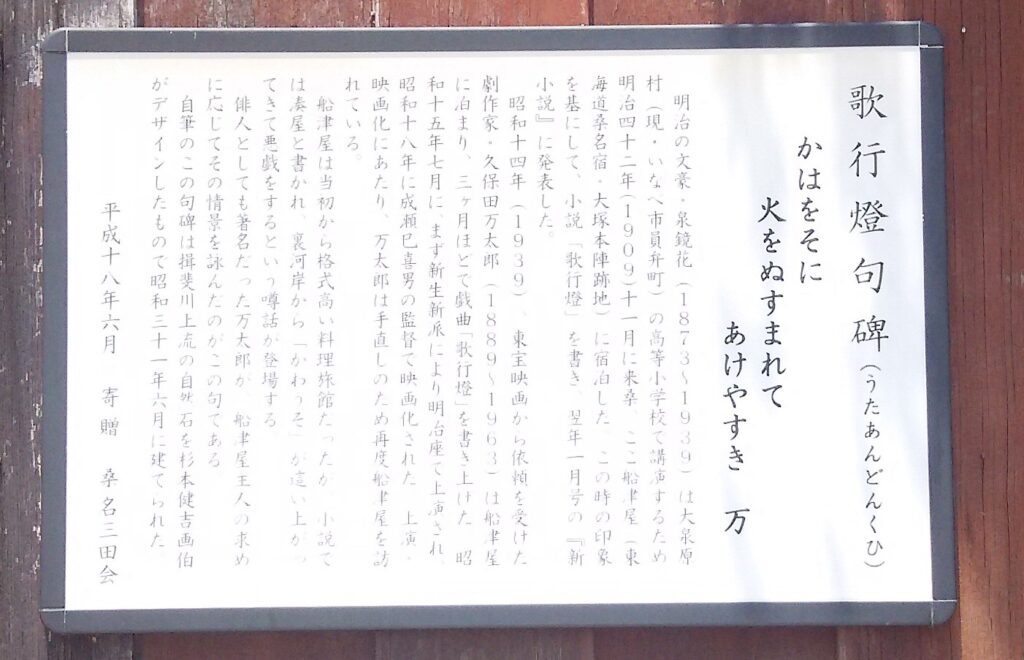

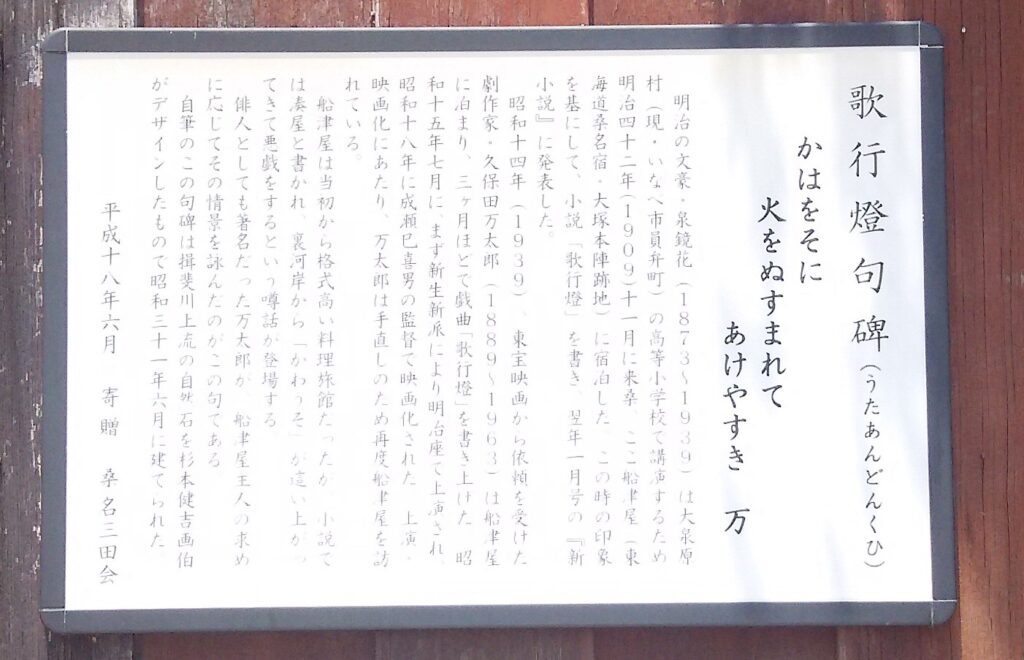

「歌行燈句碑」 ( かはをそに 火をぬすまれて あけやすき )

桑名の七里公園の西にコンドル設計の六華苑がある。その建物を見なかったのが心残り

後に新聞で知りさらにテレビドラマ「黒井戸殺し」の撮影に使われていたのを知る

そこを南に進むと薩摩義士の墓所がある海蔵寺。

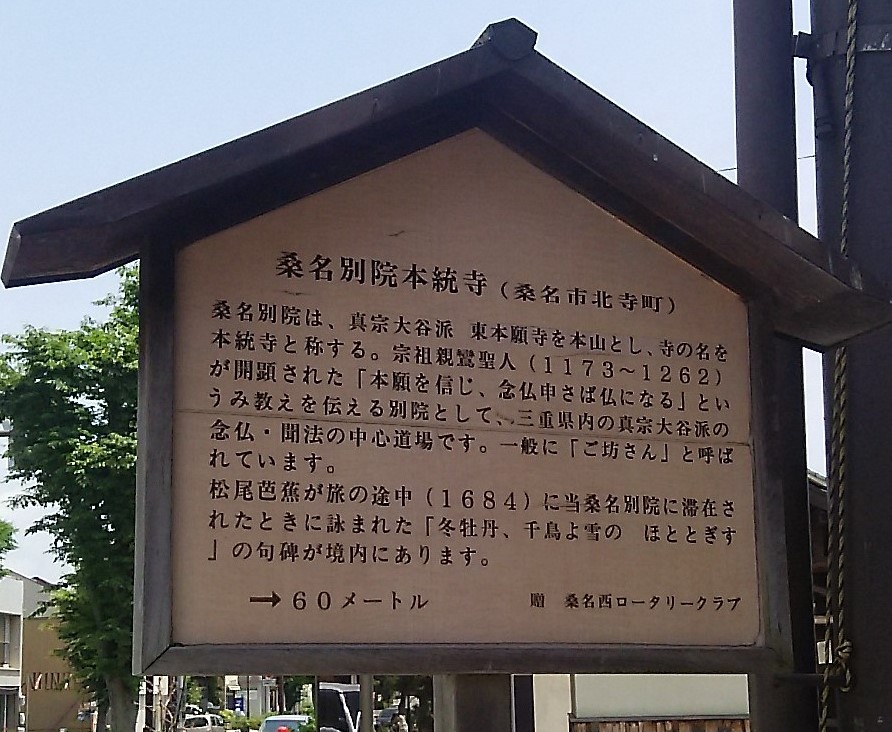

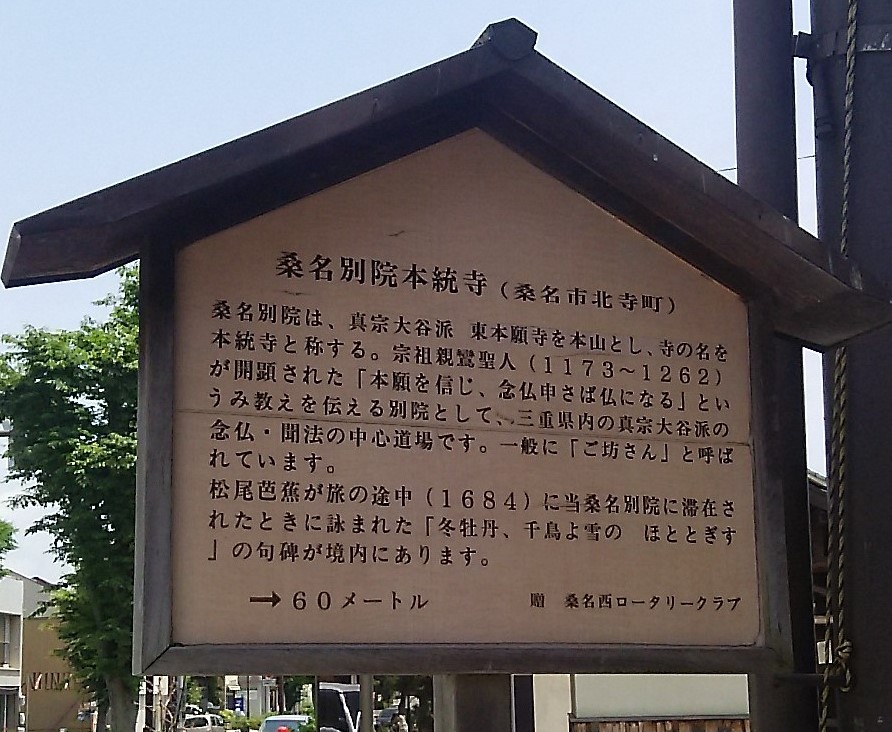

芭蕉が滞在して句を残した本統寺 (冬牡丹 千鳥よ雪の ほととぎす)

旧東海道にもどって春日神社

「歴史を語る公園」 桑名宿は熱田宮宿に次いで東海道中第二位の宿数を誇る伊勢路への玄関であった

桑名城城壁址

十念寺 ・ 森陳明の墓

東京上野で新政府軍と戦い函館に渡る。その後桑名藩の戦争責任者として桑名藩邸で切腹(東京深川の桑名藩菩提寺霊源氏厳寺にもお墓がある)

矢田立場跡

立場というのは宿場と宿場のあいだにあって旅人が休憩する茶店などが集まっている所

町屋橋跡

伊勢両宮常夜灯

朝明川土手上の常夜灯

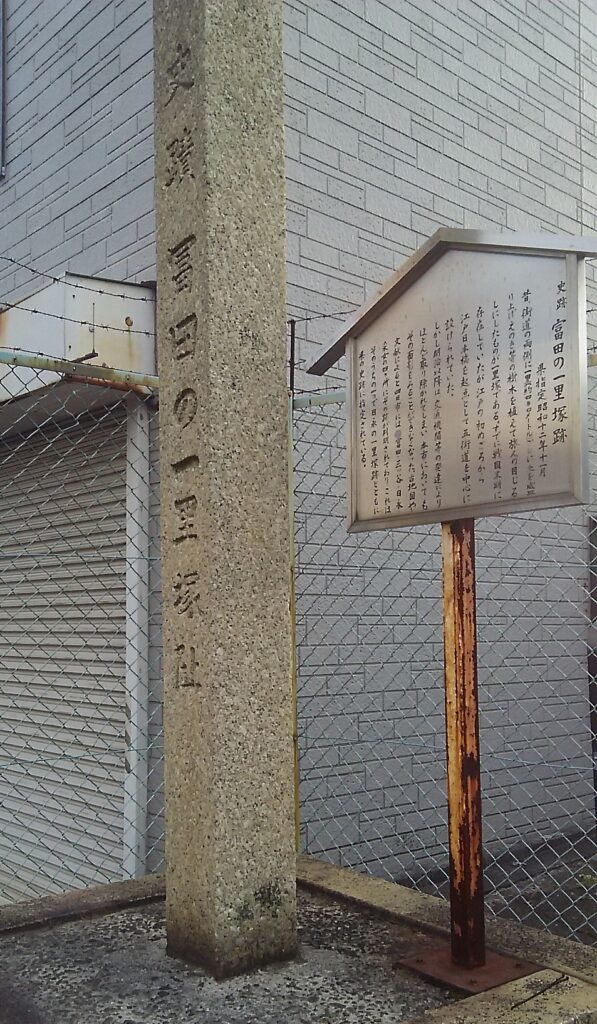

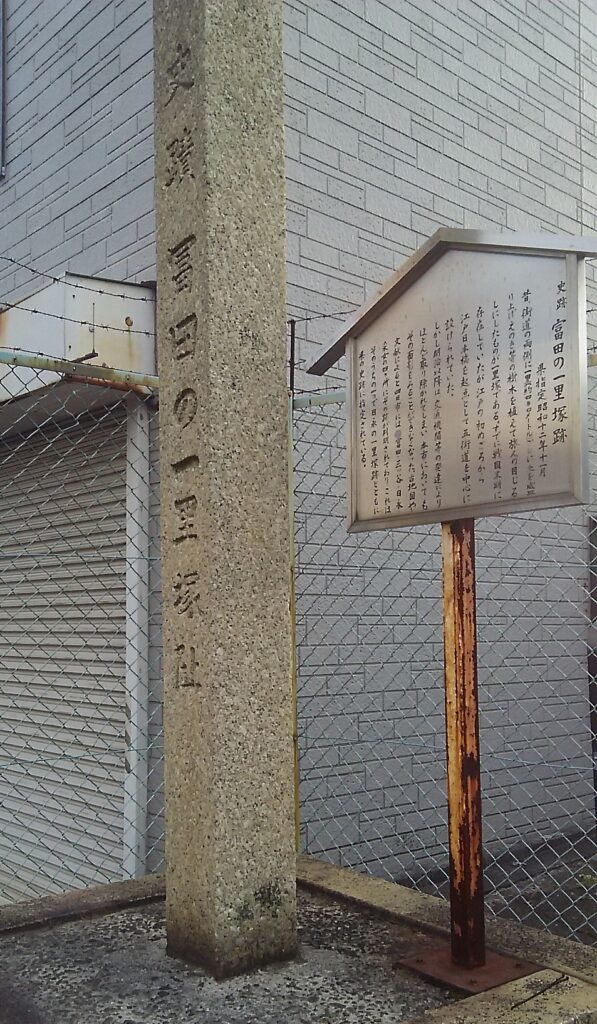

富田一里塚碑

![]()

![]()

追記 2 : 船津屋(大塚本陣跡)と「歌行燈歌碑」について

「歌行燈歌碑」は久保田万太郎さんの歌碑であるがなぜ<歌行燈>なのか。当然、泉鏡花さんの小説『歌行燈』と関係し、映画『歌行燈』とも関係してくるのです。

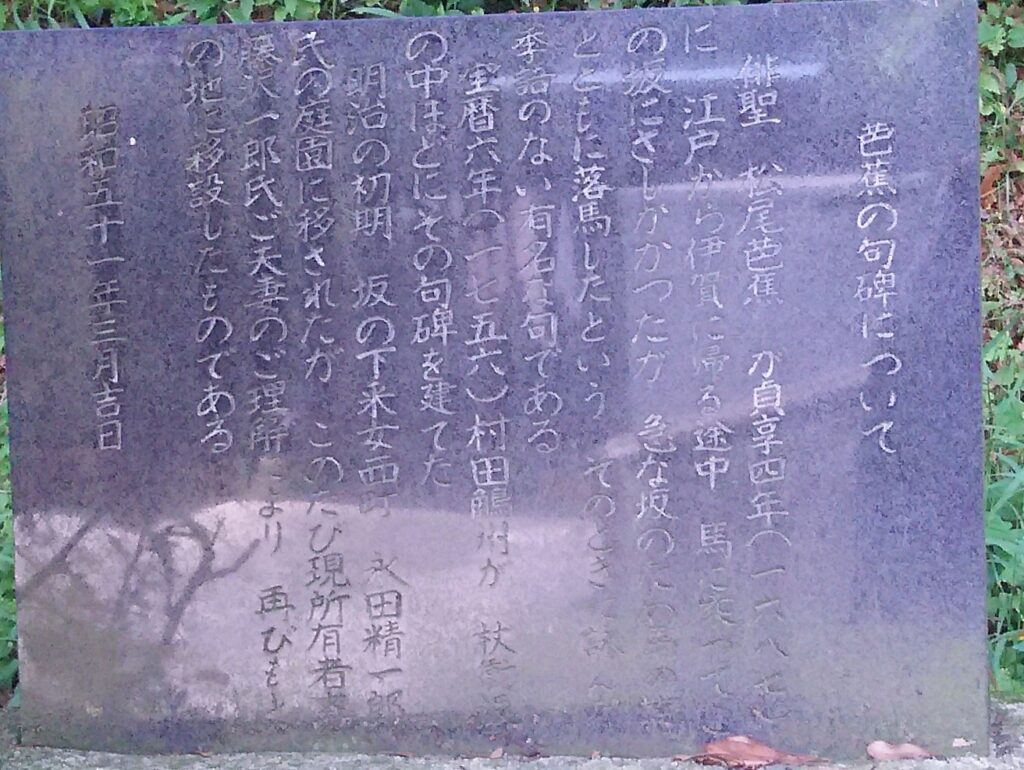

「歌行燈歌碑」の説明が読みずらいので要約します。

<明治42年(1909)大泉原村の高等小学校で講演のため泉鏡花は桑名の舟津屋に宿泊。その時の印象を基にして小説『歌行燈』を書く。昭和14年東宝映画からの依頼をうけ『歌行燈』の戯曲を書くため久保田万太郎は船津屋に泊まり三か月ほどで戯曲を書き上げる。昭和15年、新生新派で上演される。昭和18年、成瀬巳喜男監督の映画化にあたり再び船津屋を訪れる。その時船津屋の主人に頼まれカワウソのいたずらの伝説を詠みあげた。

自筆のこの句碑は揖斐川上流の自然石を杉本健吉がデザインしたものである。>

泉鏡花の『歌行燈』は、『東海道中膝栗毛』の第5編上巻の冒頭から始まります。そしてこの作品の主人公ともいえる能役者の名前が喜多八です。

喜多八は旅公演の途中、伊勢で名人といわれている謡の師匠の芸を辱め自死に追いやってしまいます。そのため喜多八は父でもある師匠から勘当され門付けとなります。芸者となった死んだ男の娘お三重と出会い舞を教えます。お三重は湊屋(船津屋)で喜多八の父と叔父に舞を披露します。二人はその舞を教えたのが喜多八であるということに気づきます。湊屋の近くにいた喜多八は鼓の音に誘われ謡い親子の謡でお三重は舞うのでした。

小説の中にはカワウソのいたずらの事も出てきます。娘の名前が三重で桑名城は扇城とも呼ばれていましたので何か計算されての構想かと思ってしまいます。

成瀬巳喜男監督の『歌行燈』はお三重はお袖と名前をかえ山田五十鈴さんが演じ、喜多八は花柳章太郎さんです。脇を新派の役者さんがかためています。能舞台の場面、舞を教える松林の場面、湊屋での舞の場面などは圧巻で芸道物となっています。戦時下にこうした映画が作られたというのもすごいことです。

東海道がこのように膨らむのもカワウソのいたずらということでしょうか。このいたずらカワウソは宿の灯りを消したり、鉢叩きをしたり、豆腐買いのお手伝いもしたようです。

<能>を題材とした映画 『獅子の座』『歌行燈』 (2) | 悠草庵の手習 (suocean.com)

追記2-2 : 桑名は折り紙でも有名らしい。江戸時代に桑名のひとで義道というお坊さんが新しい折り方を探求し、一枚の紙で折り鶴をつなげていったのはこの義道さんらしい。(五木寛之「桑名に義道の折形あり」)

追記2ー3 : 食通の池波正太郎さんの『食卓の情景』のなかにも〔船津屋〕が出てきます。〔船津屋〕で食した料理や桑名の様子が書かれています。(「勢州・桑名」)

四日市に入ってからと思いますが所々に東海道の行燈が置かれていました。それぞれの地域の旧東海道への取り組みです。

![]()

追記3:四日市宿

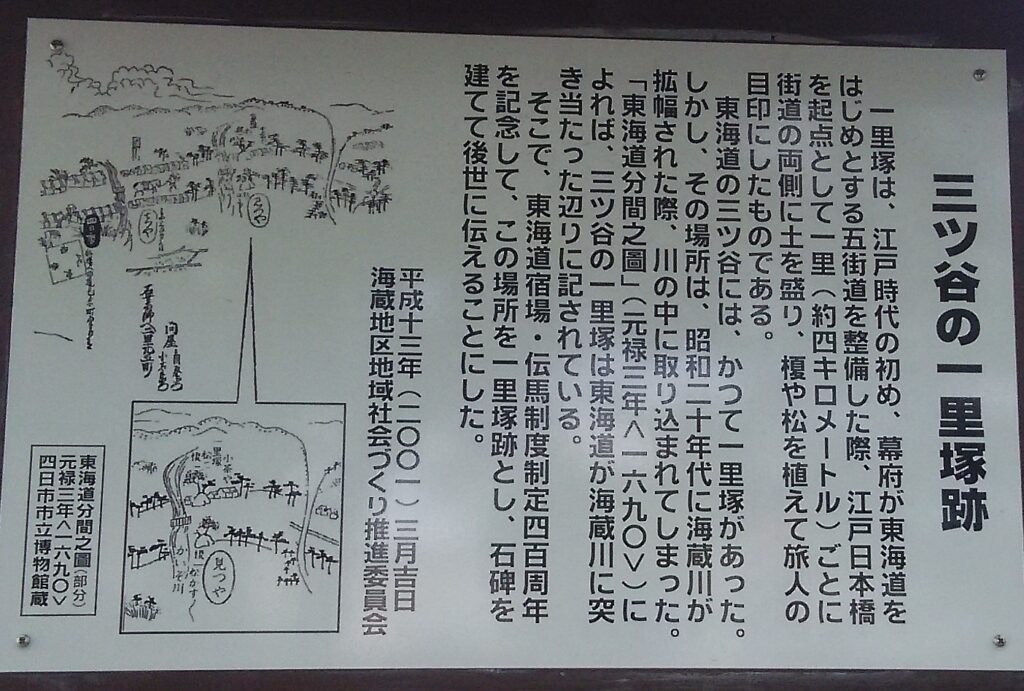

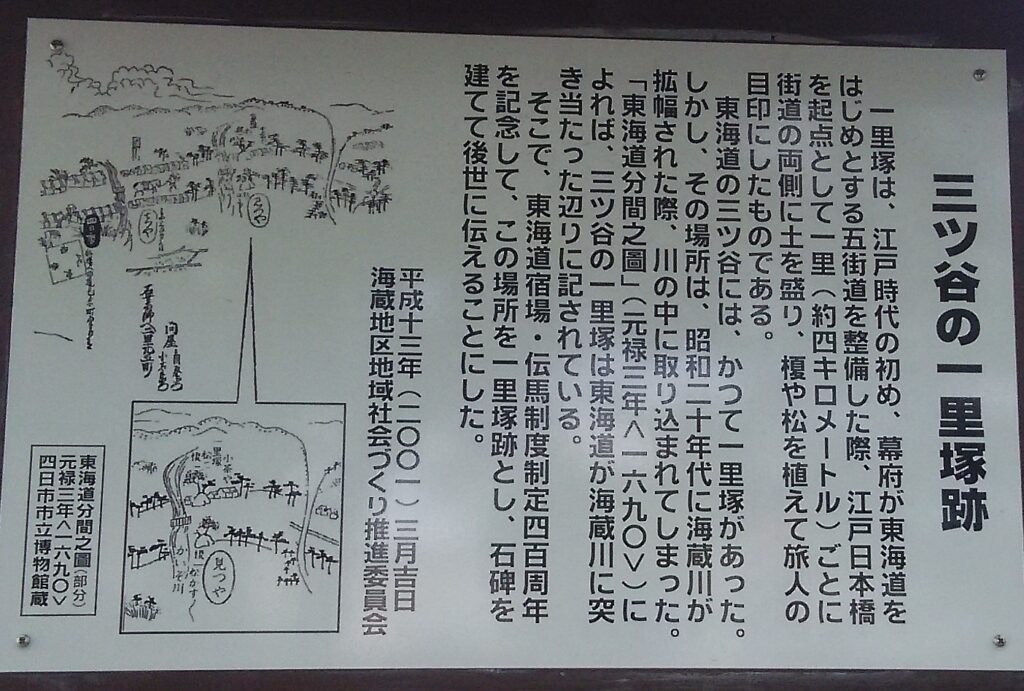

三ツ谷一里塚跡

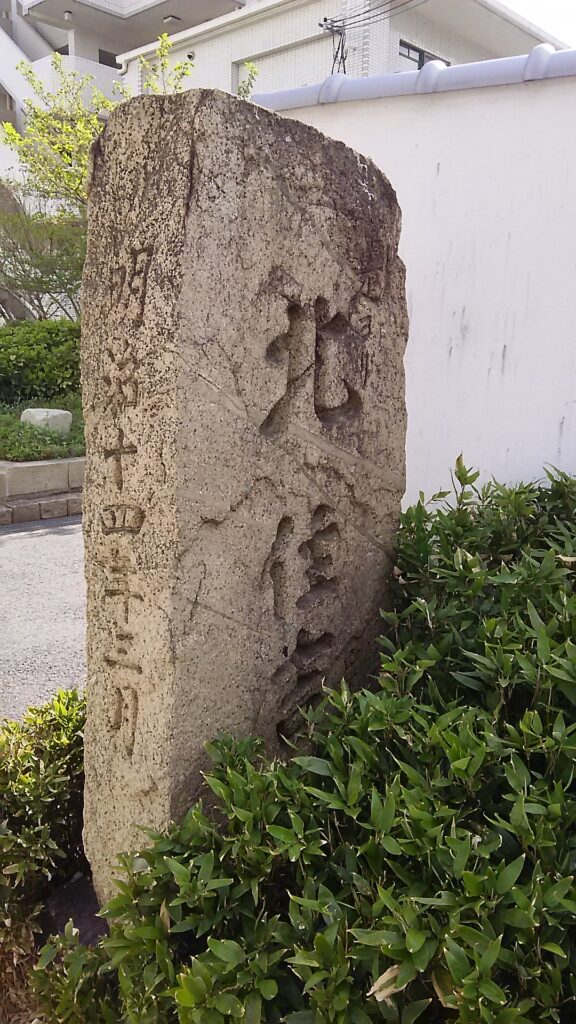

道標 正面「すぐ江戸道」 片面「すぐ京いせ道」

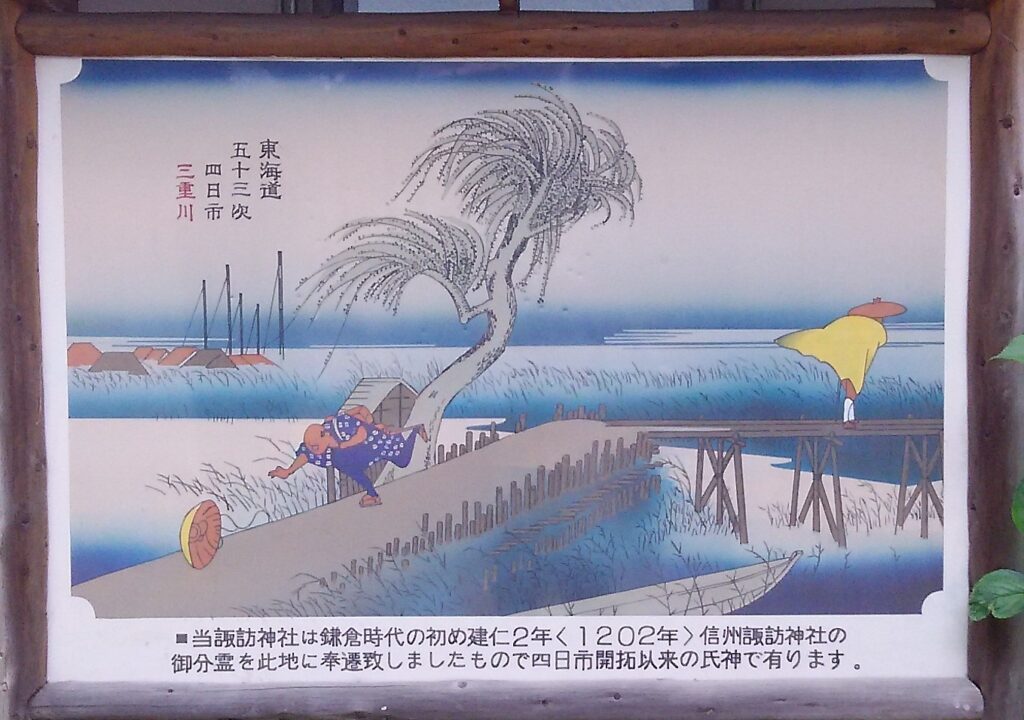

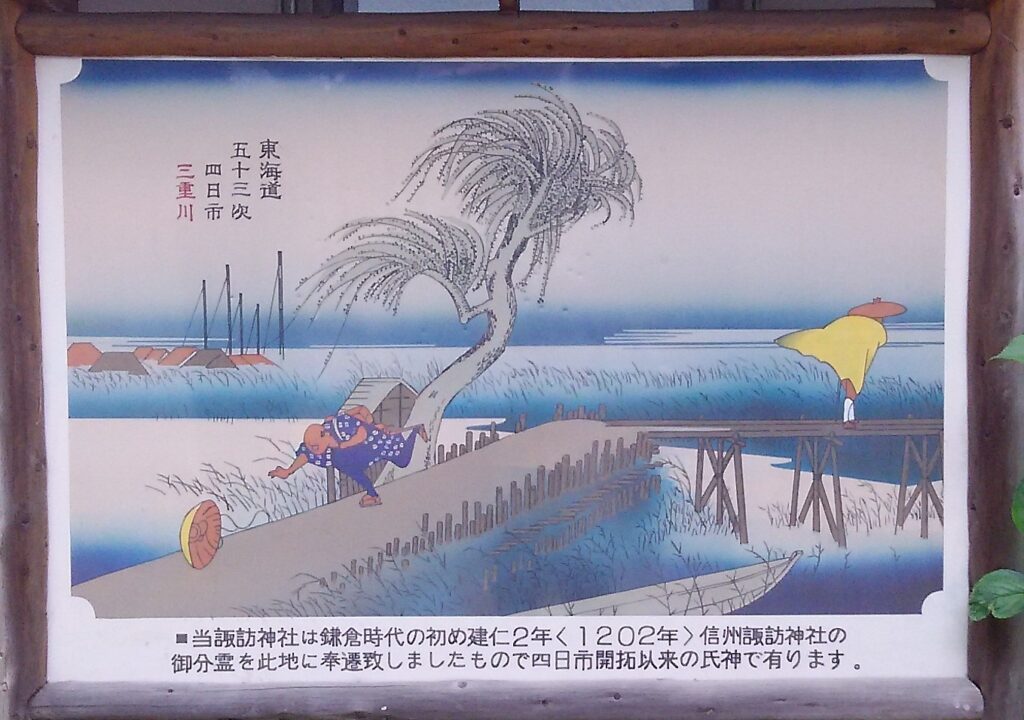

広重の四日市

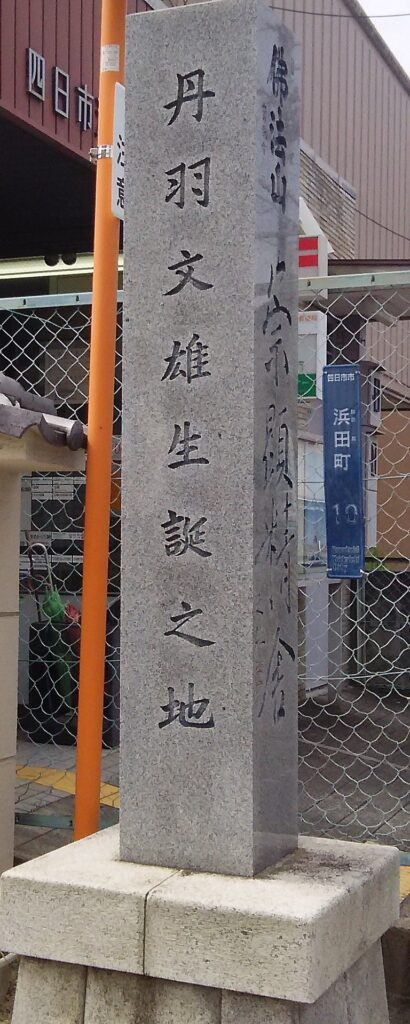

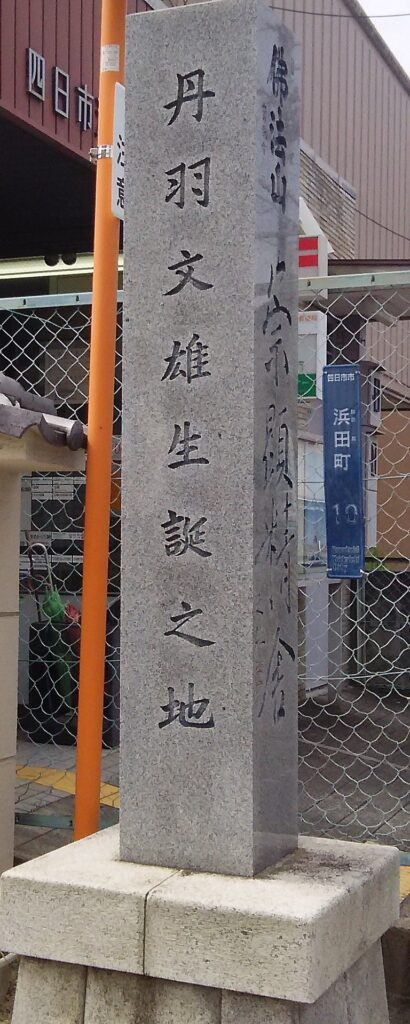

作家・丹羽文雄生誕之地碑

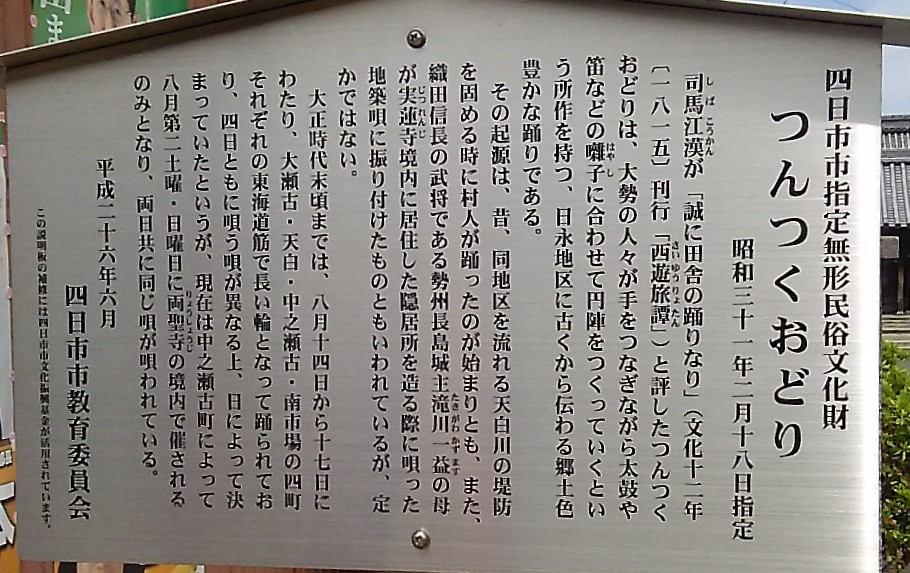

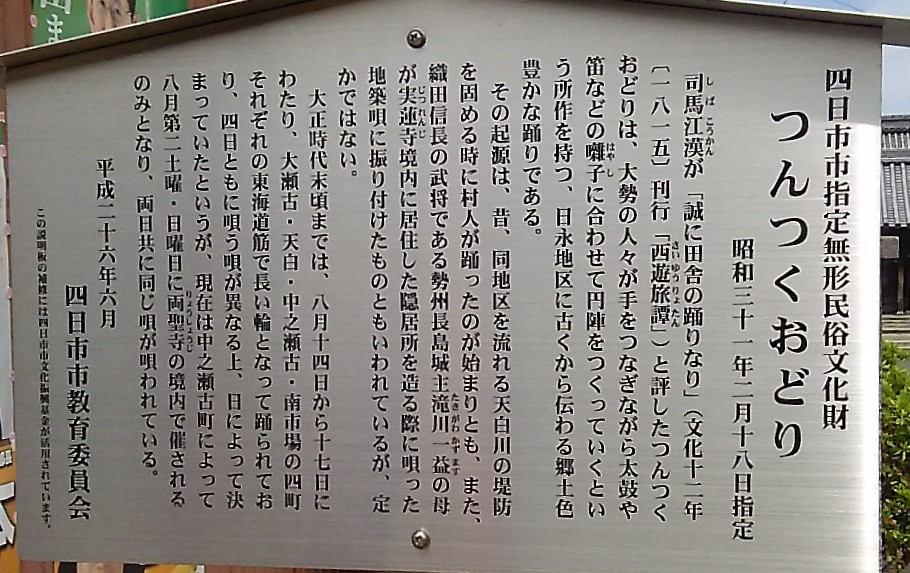

つんつく踊りの紹介板 天白川の堤防を作る際に地を固めるために踊ったようである

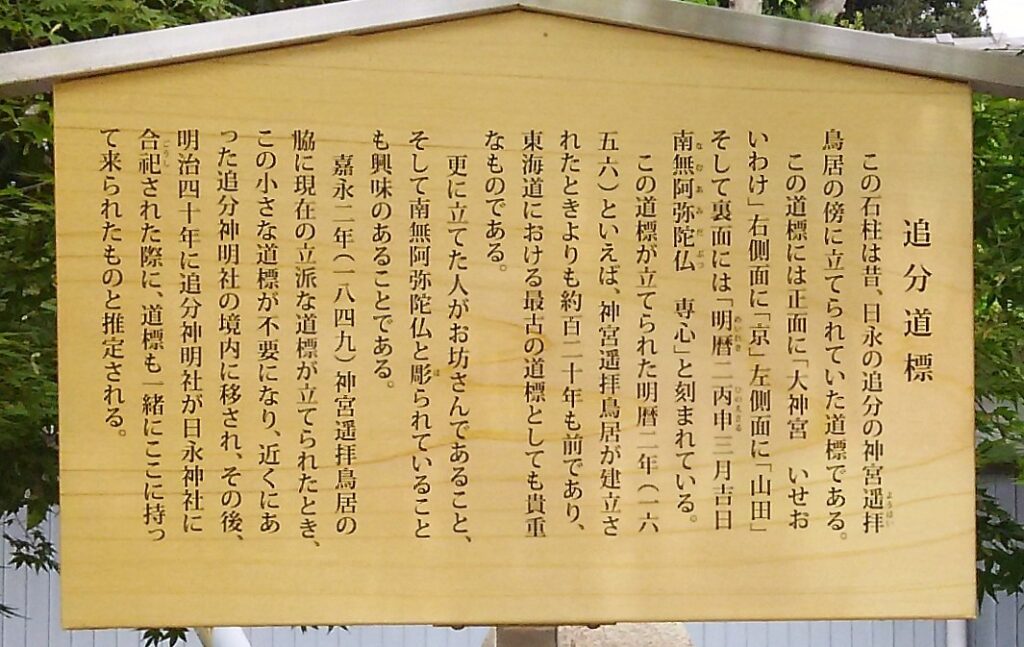

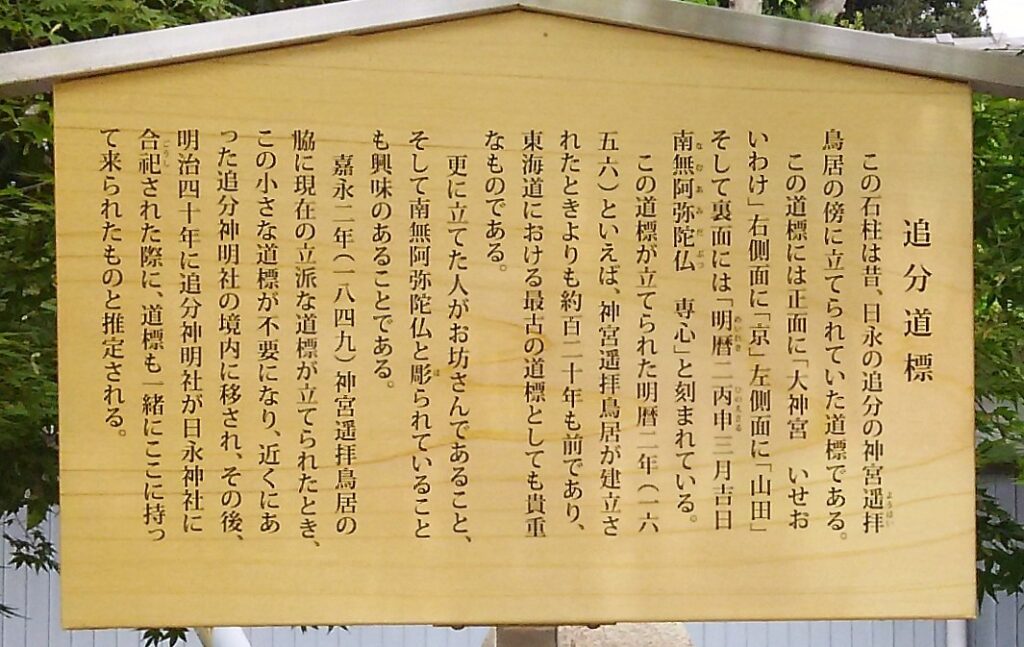

追分道標 東海道最古の道しるべ。日永神社の中にある。正面「大神宮 いせおいわけ」 南側面「京」 左側面「山田」 裏側「明暦二丙申三月吉日 南無阿弥陀仏 専心」

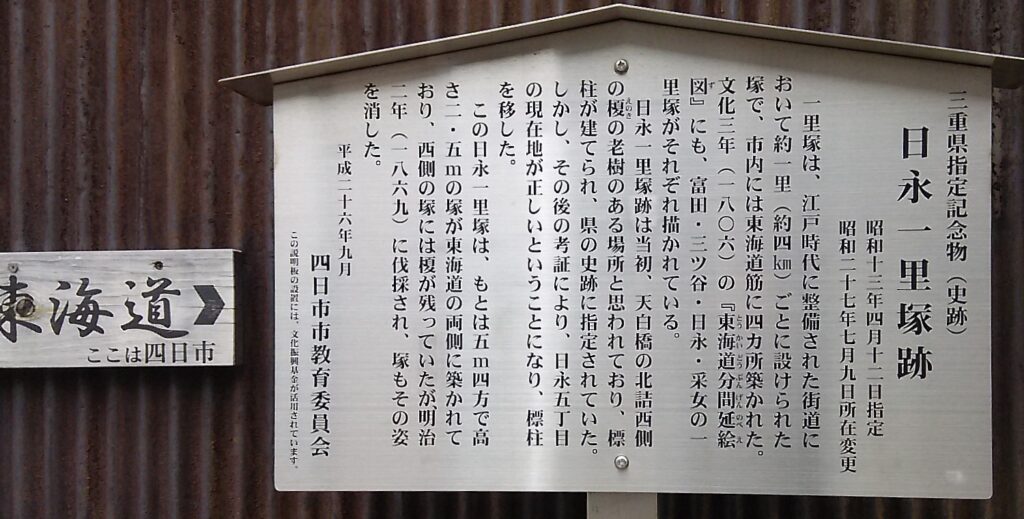

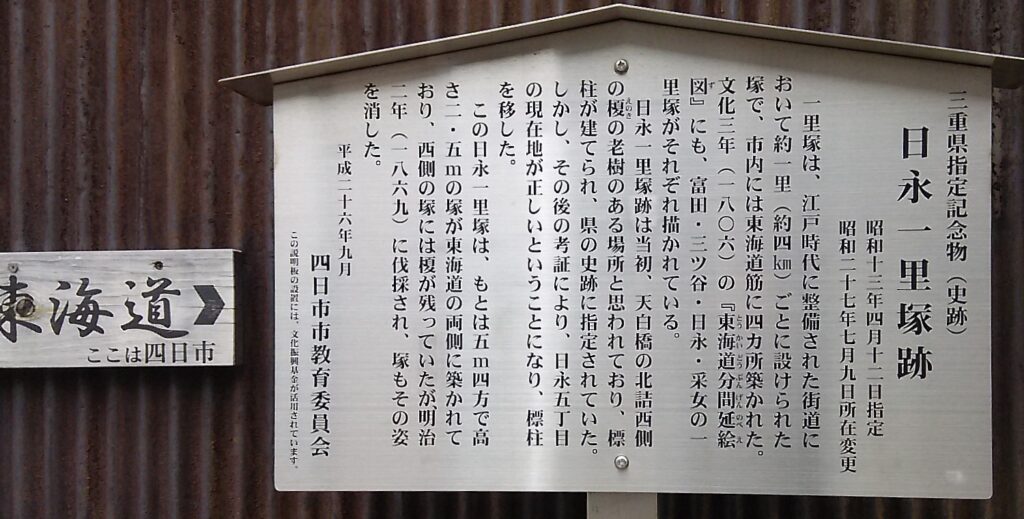

日永一里塚址

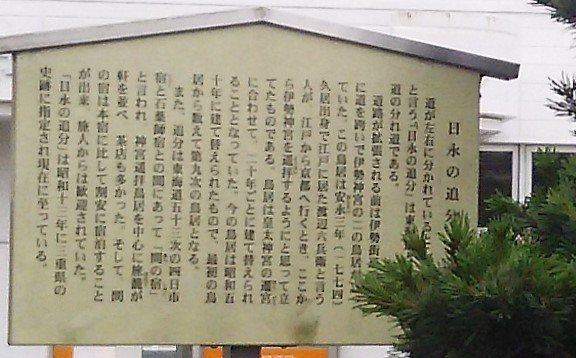

日永の追分

右手が旧東海道。左手が伊勢参宮道。京に進む旅人はここから伊勢神宮を遥拝した。このあたりは四日市宿と石薬師宿の「間の宿」とされ、間の宿は本宿よりも宿泊料が割安であった。

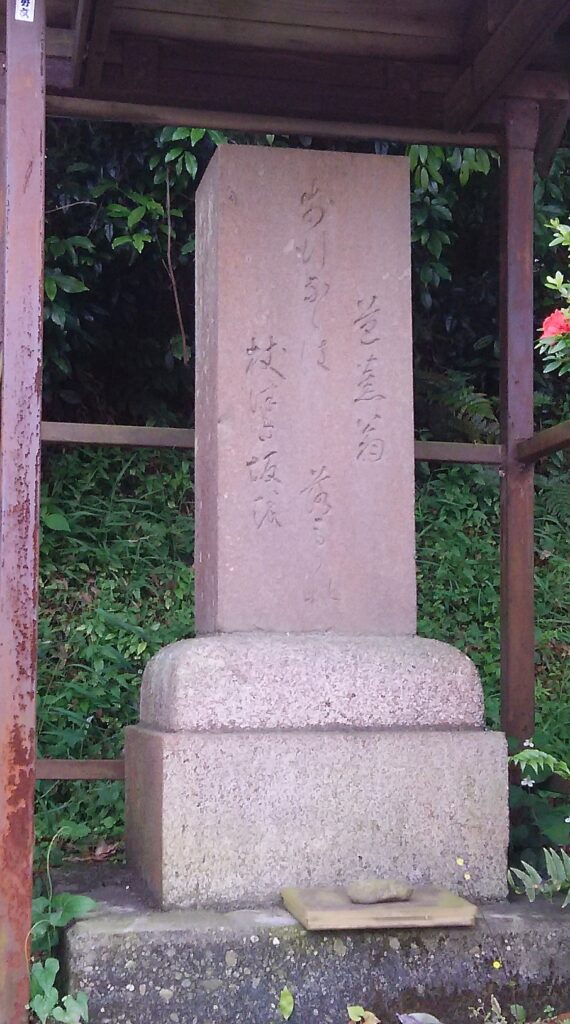

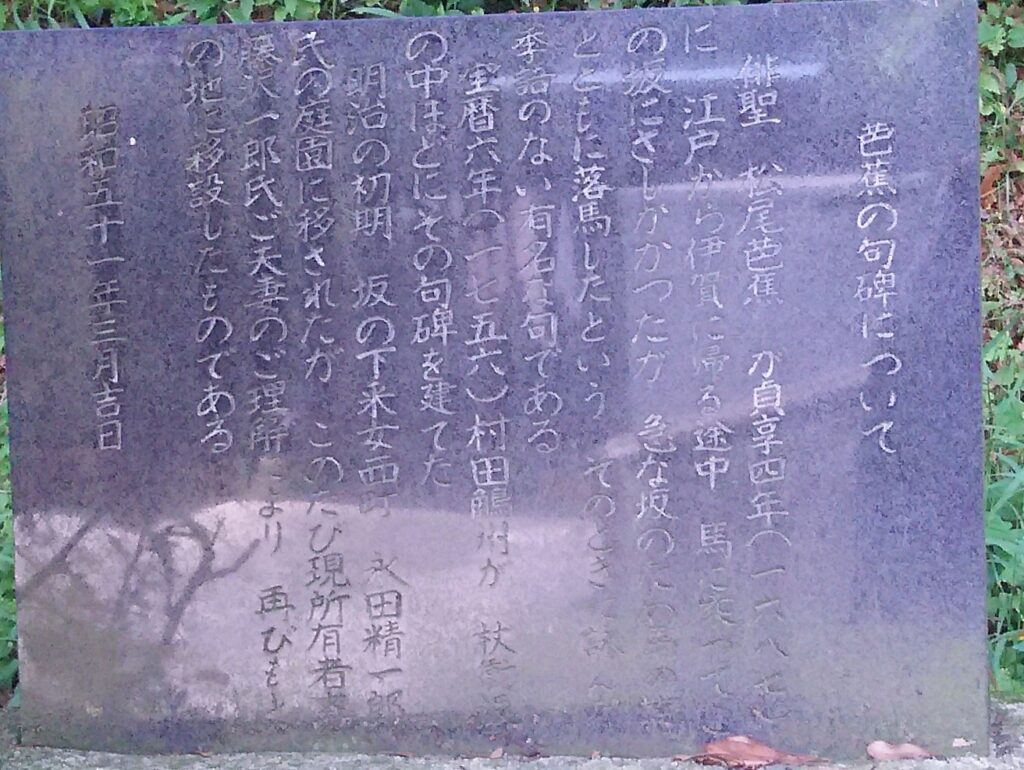

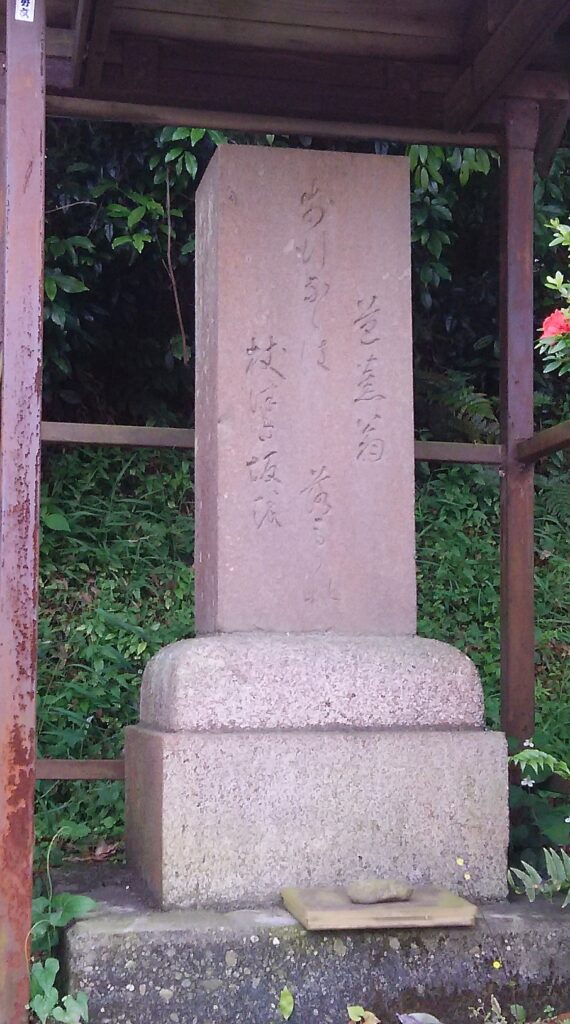

杖衝坂(つえつきざか)にある芭蕉句碑 歩行(かち)ならば杖つき坂を落馬かな

芭蕉の句ではめずらしく季語がない。

杖衝坂は、急な坂で日本武尊(やまとたけるのみこと)が剣を杖がわりにして越えたという故事がある。芭蕉は急な坂で落馬したと詠んでいる。

血塚社 日本武尊が杖衝坂でけがをして足から血を流しその血を封じた場所

采女一里塚跡

![]()

追記4 : 石薬師宿~庄野宿

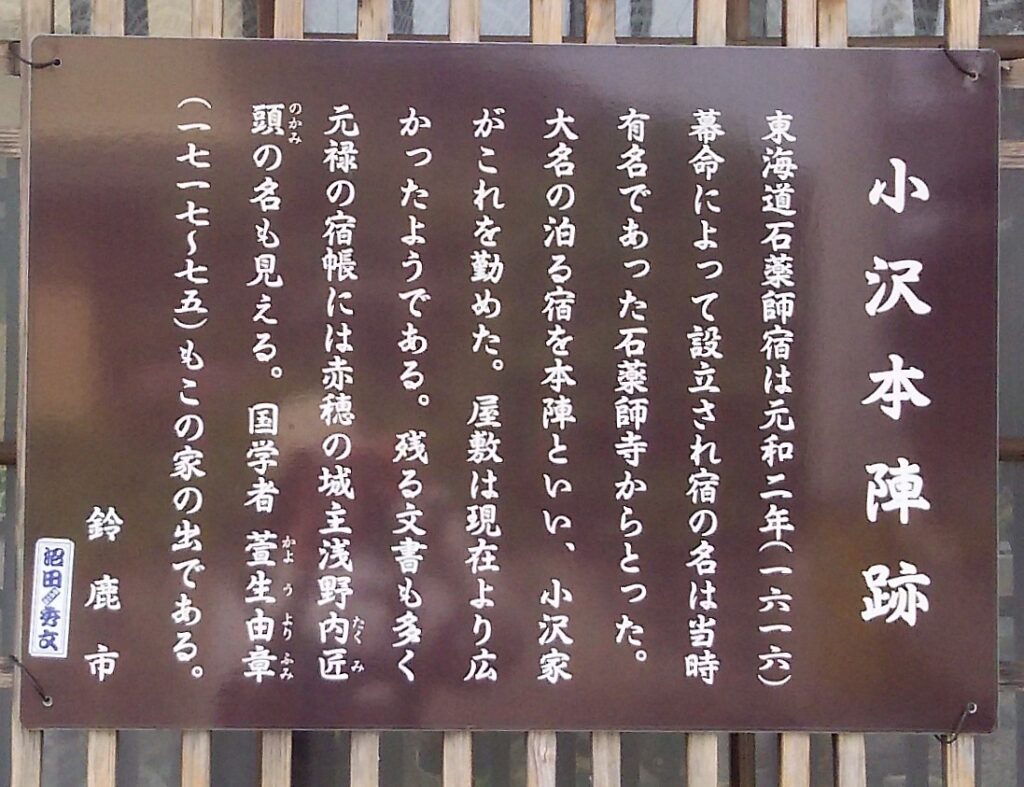

小沢本陣跡

宿帳には赤穂の浅野内匠頭や伊勢山田の奉行でもあった大岡越前守の名前が残っています。

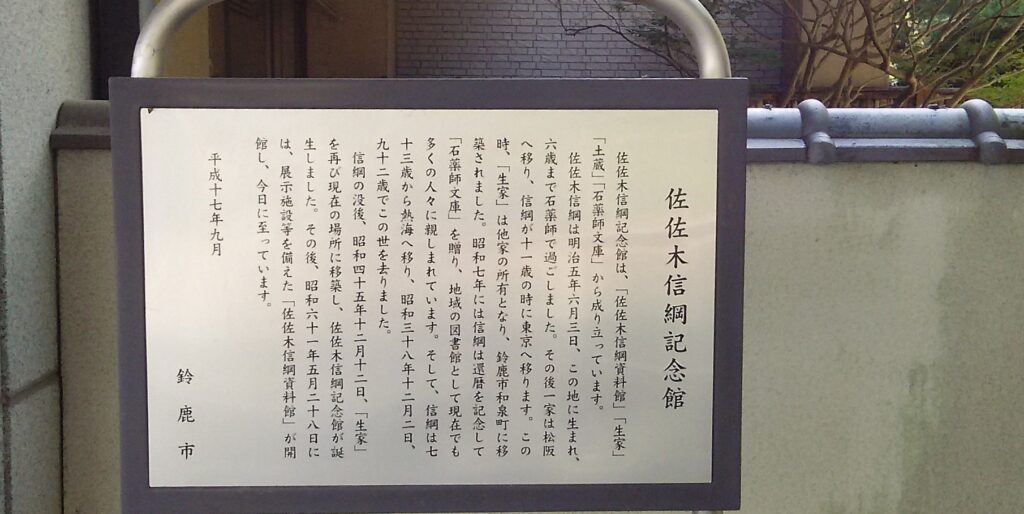

左左木信綱記念館

佐々木弘綱翁記念碑の前に曾祖父を歌った佐々木幸綱歌碑

しゃくなげを愛し短歌を すずか嶺を愛し薬師寺を 愛したる人

幸綱さんの祖父は信綱さんで父は治綱さん。歌人の系譜です。いたるところに信綱さんの歌がありましたが、信綱さんの歌は記念館で堪能。

石薬師寺

岩佐又兵衛歌碑

無病にと頼みすゑける石薬師 かたき祈願を忘れ給うな

境内には、松尾芭蕉、一休禅師、西行法師の歌碑もあります。

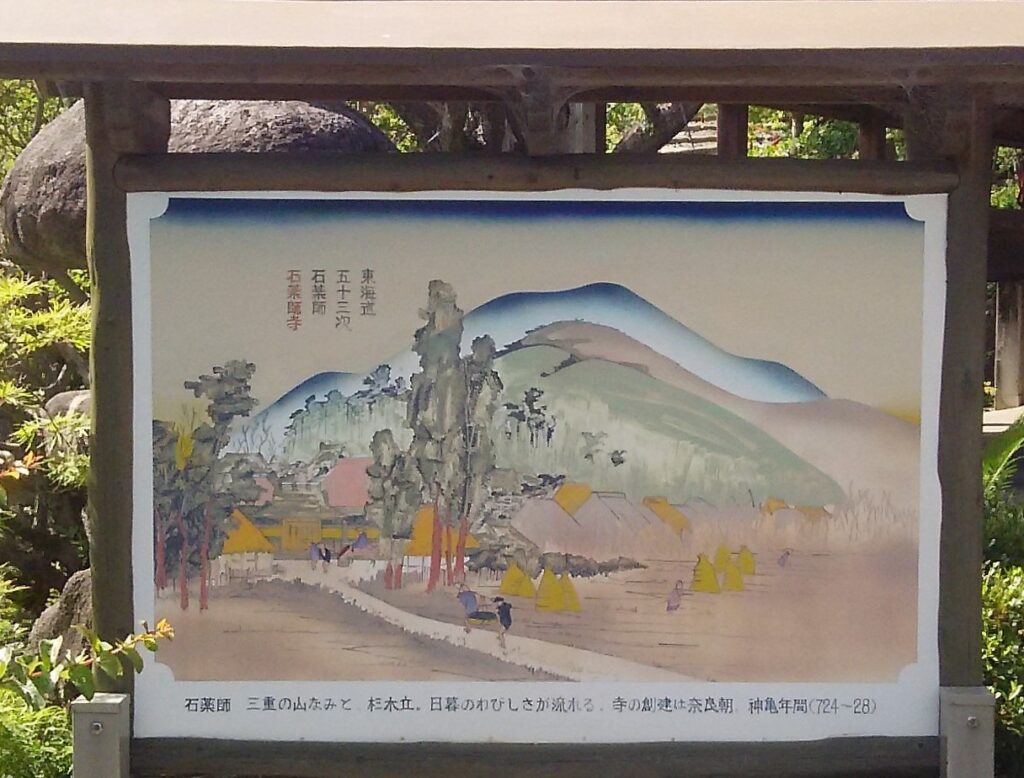

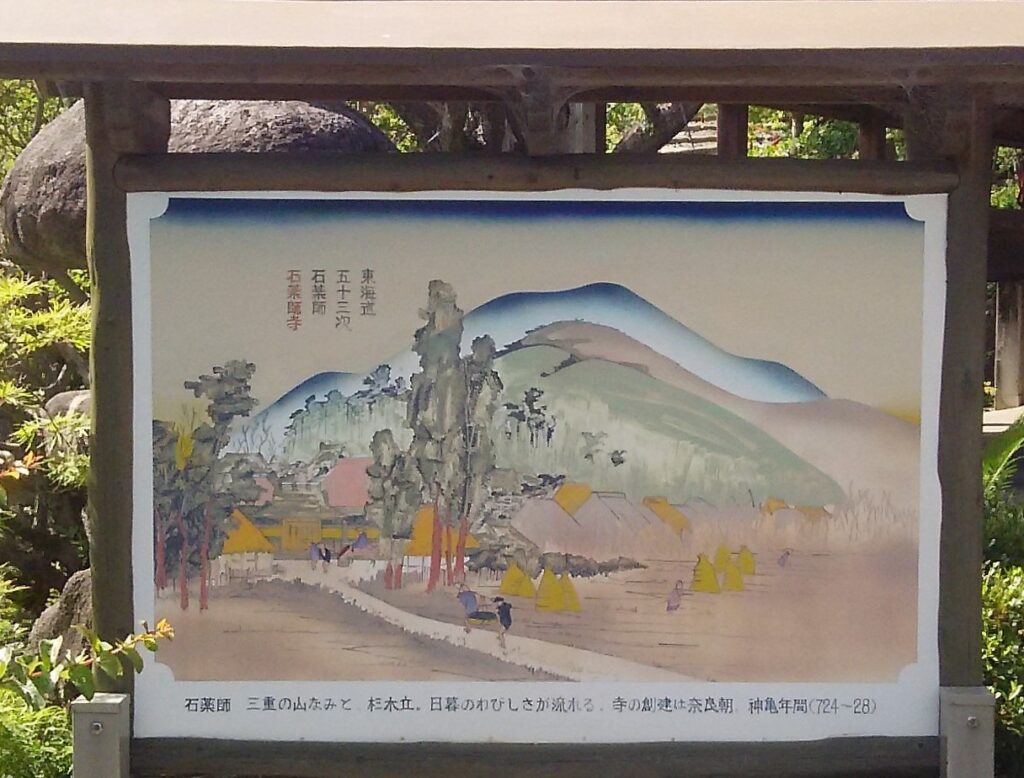

広重の石薬師に描かれた石薬師寺

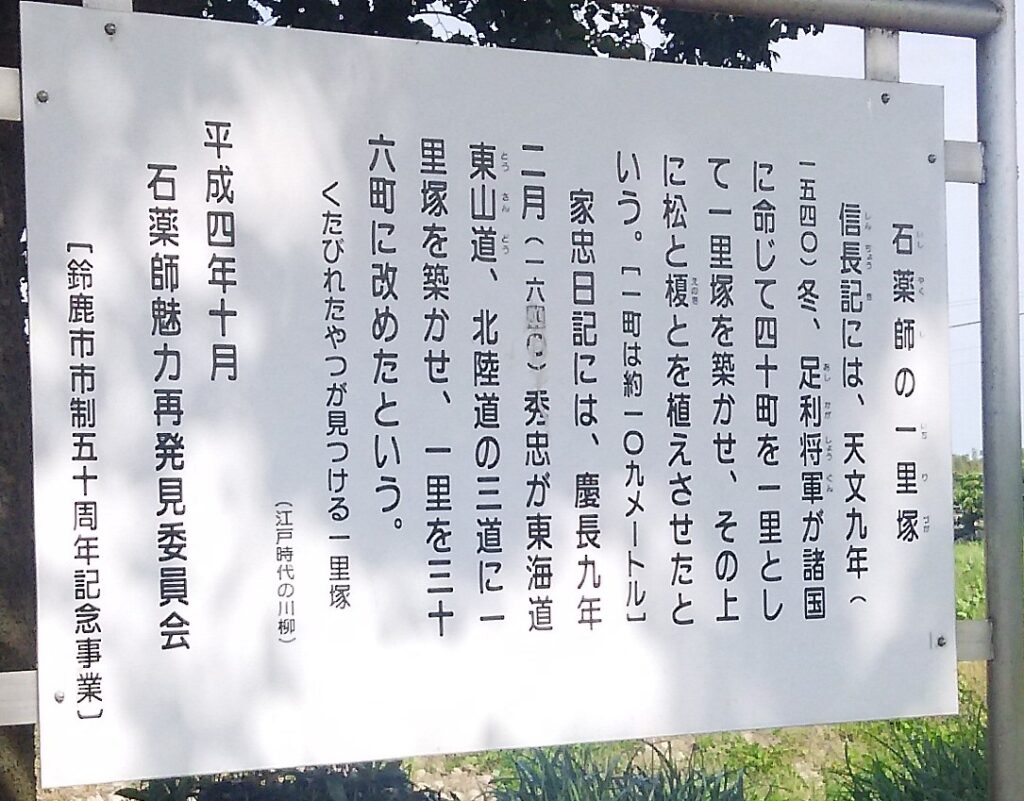

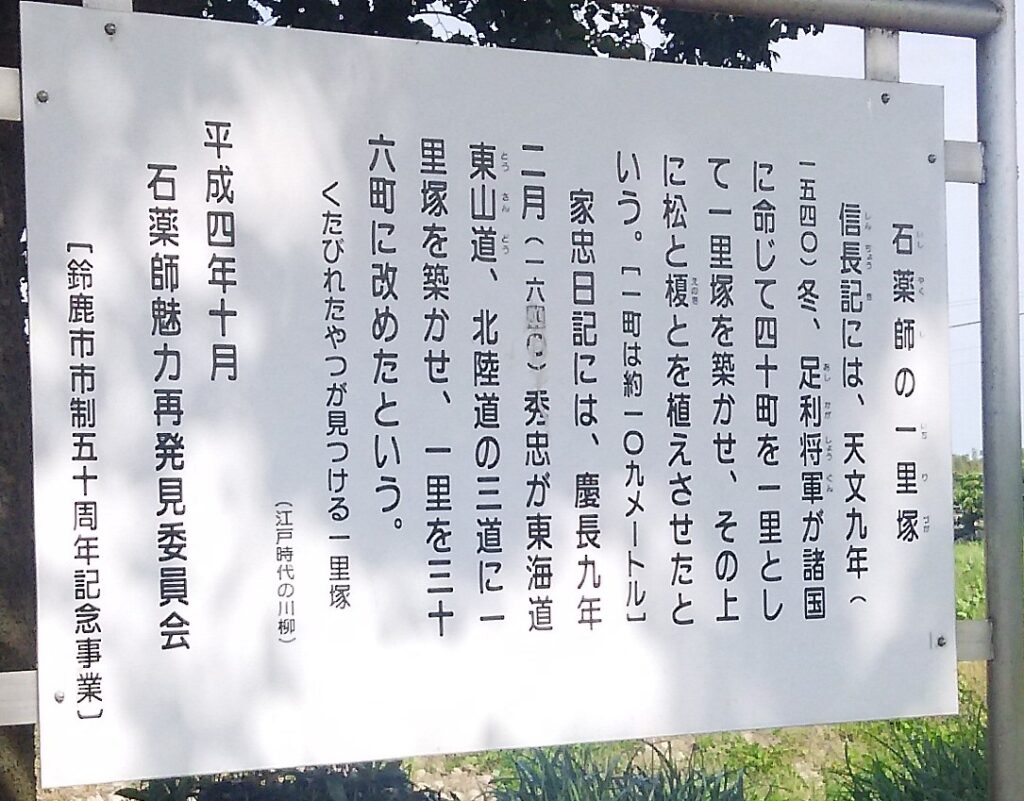

石薬師一里塚跡

石薬師宿と庄野宿の分岐点

東海道は国道と関西本線で寸断されているため東海道へ出るための案内図

これは助かりました。

中富田一里塚塚跡

庄野はこの写真しかありません。石薬師が結構見どころがありそちらに予想以上の時間をとられました。

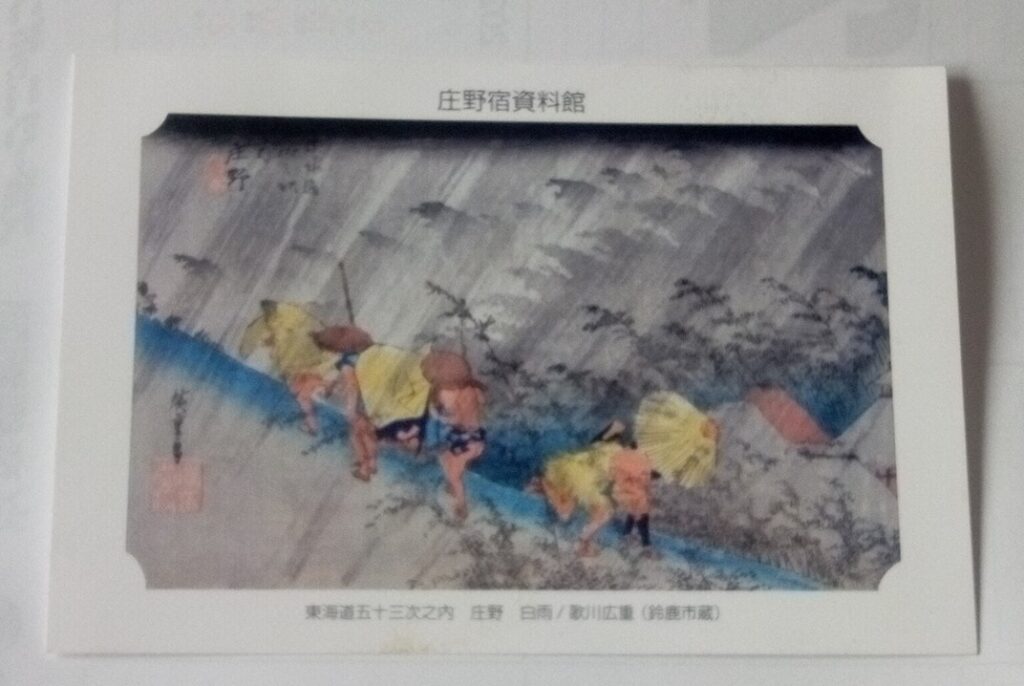

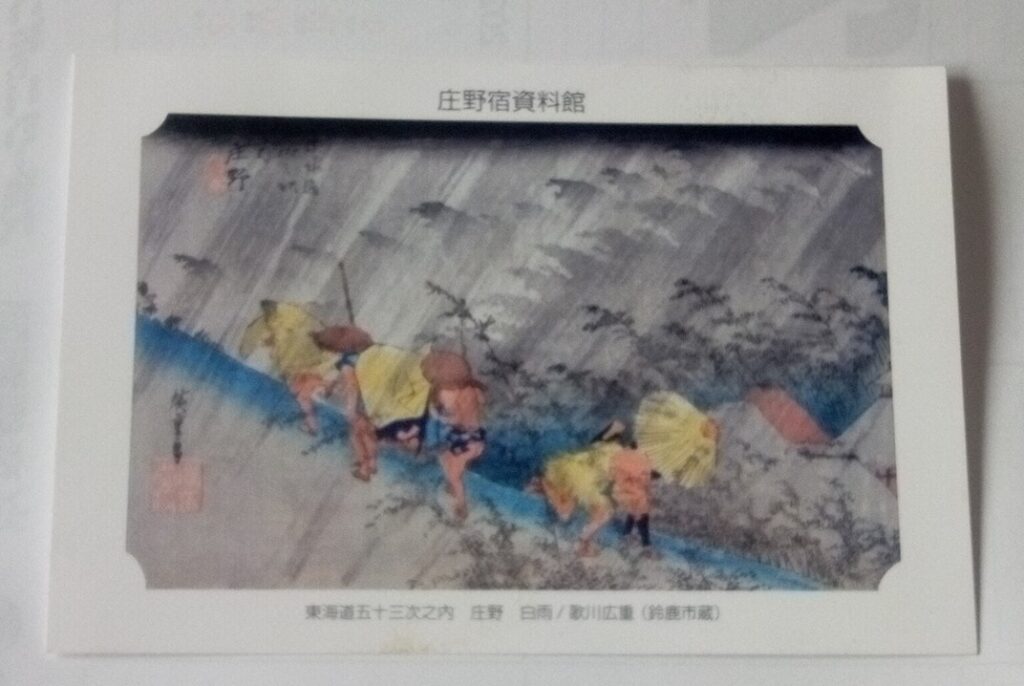

さらに庄野宿では油問屋だった旧小林家が庄野宿資料館になっていてそちらにも寄らせてもらっていました。広重の庄野宿の白雨の絵ハガキがありました。

白雨はにわか雨のことだそうです。広重の東海道の絵には三つの雨の様子があります。「大磯の虎ケ雨」「庄野の白雨」「土山の春之雨」

![]()

![]()

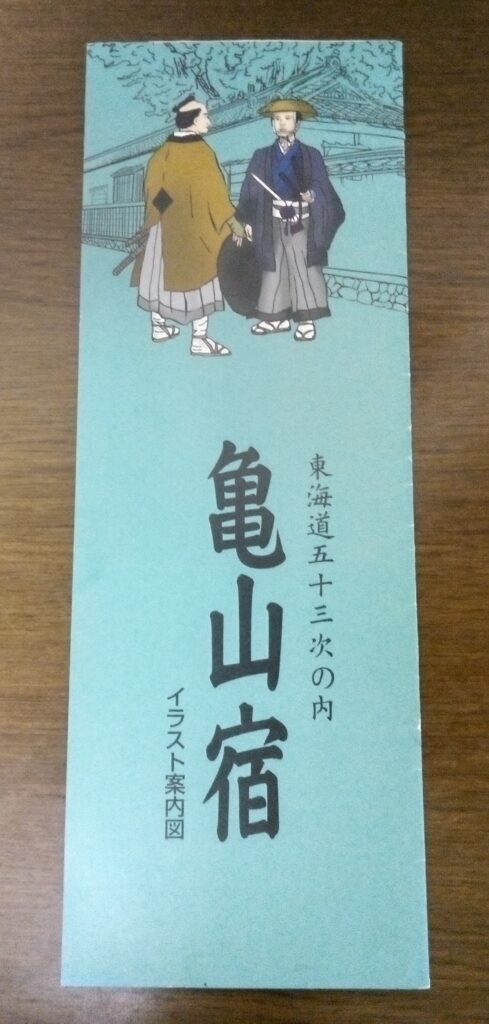

追記 5: 亀山宿~関宿

亀山宿と関宿は関西本線の亀山駅と関駅から一度訪ねています。今回は庄野宿から亀山宿、関宿の西の追分までの歩きとなります。

![]()

日本武尊の石像 (関西本線井田川駅前) 三重は日本武尊の関連場所がおおくあります。

和田一里塚

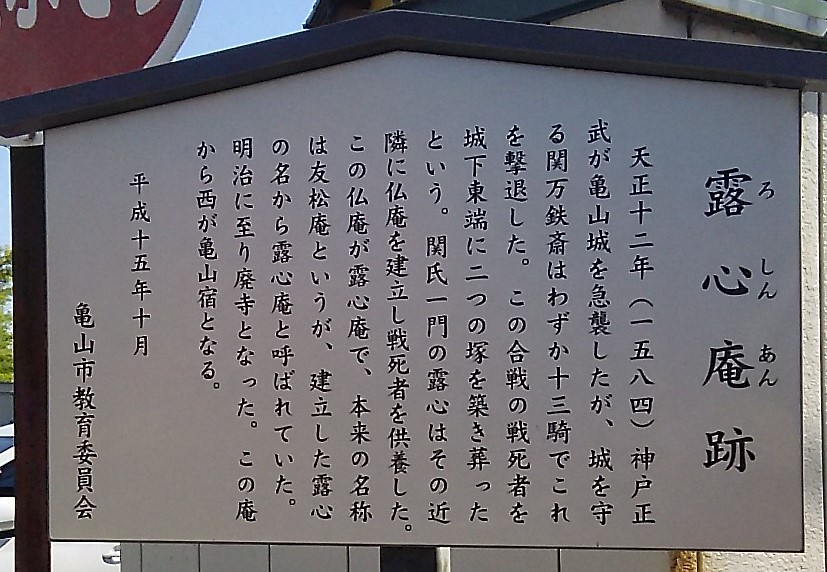

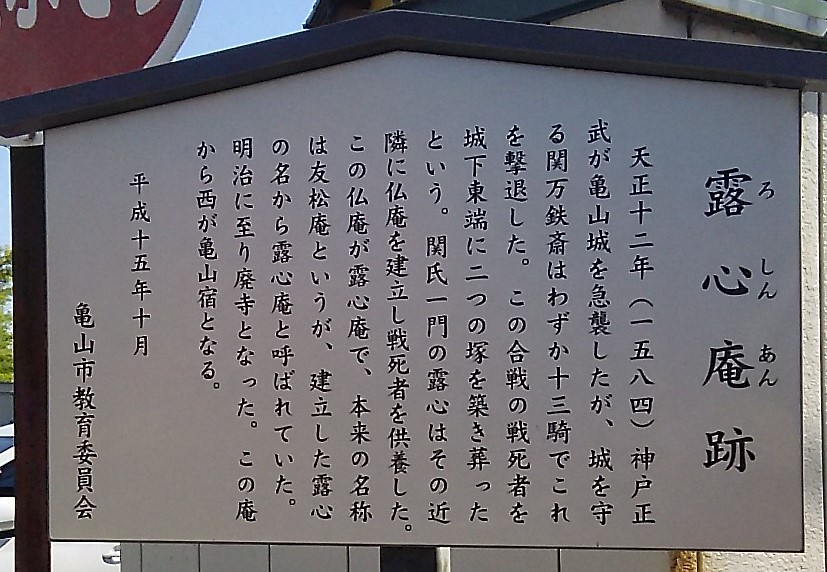

露心庵跡 (日本武尊が主祭神の能褒野神社第二鳥居そば)

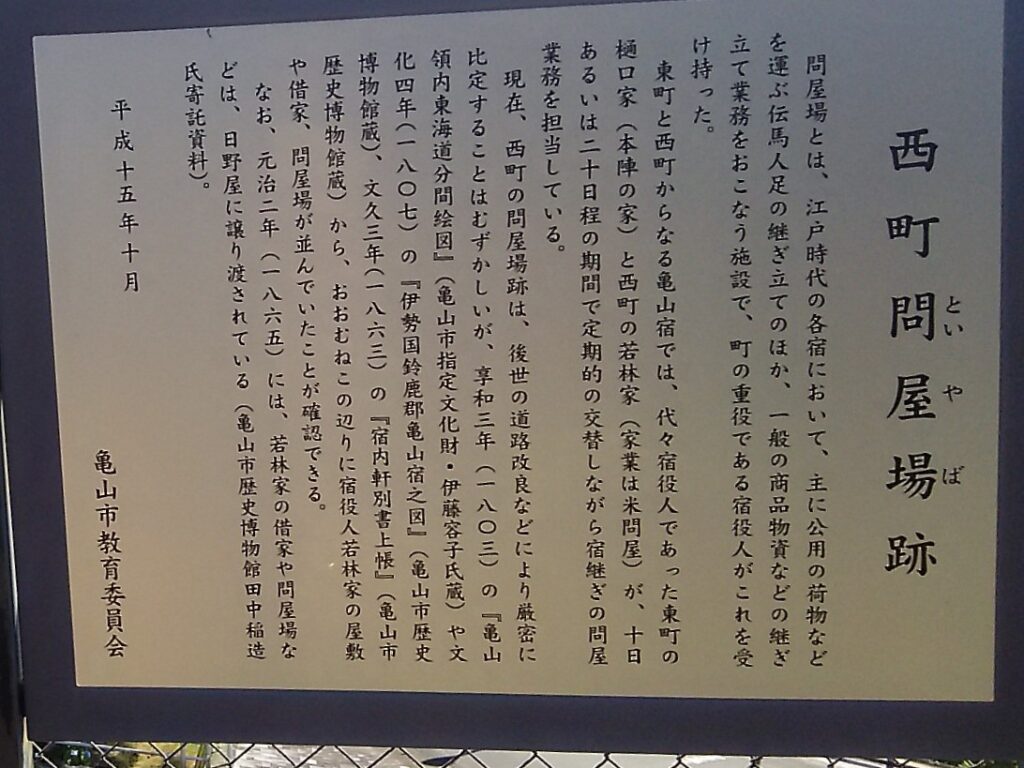

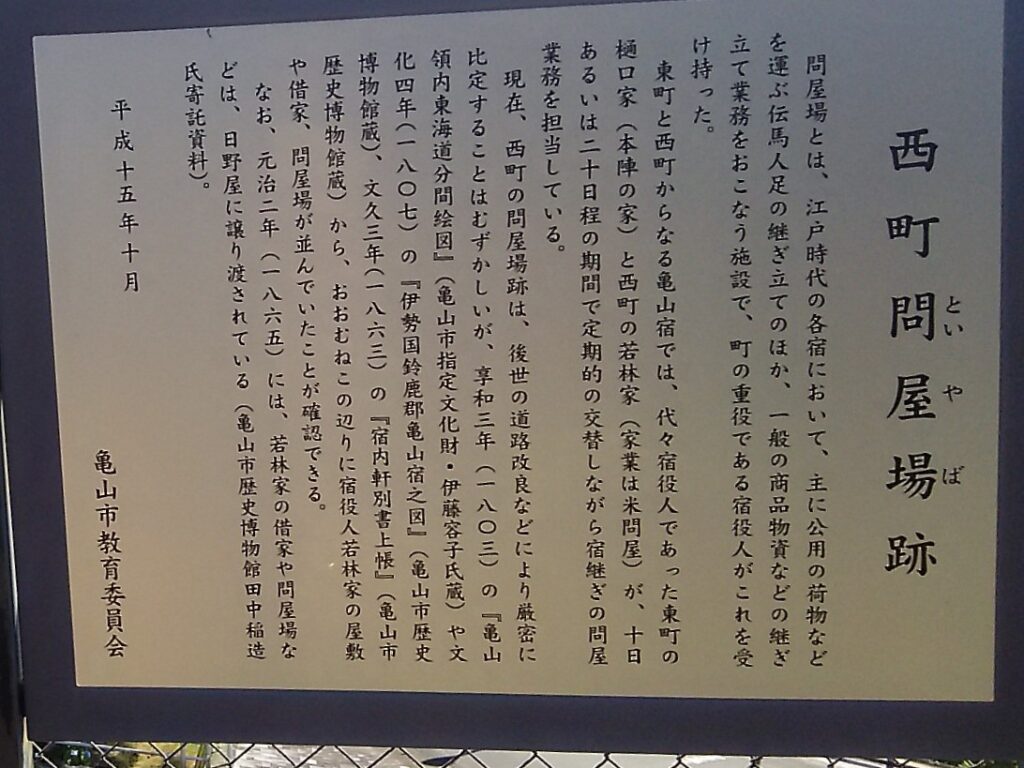

西町問屋場跡 亀山は東町と西町にわかれていて宿役人の東町の樋口家と西町の若林家が10日から20日交替で問屋場業務をしていた。

東海道亀山宿碑

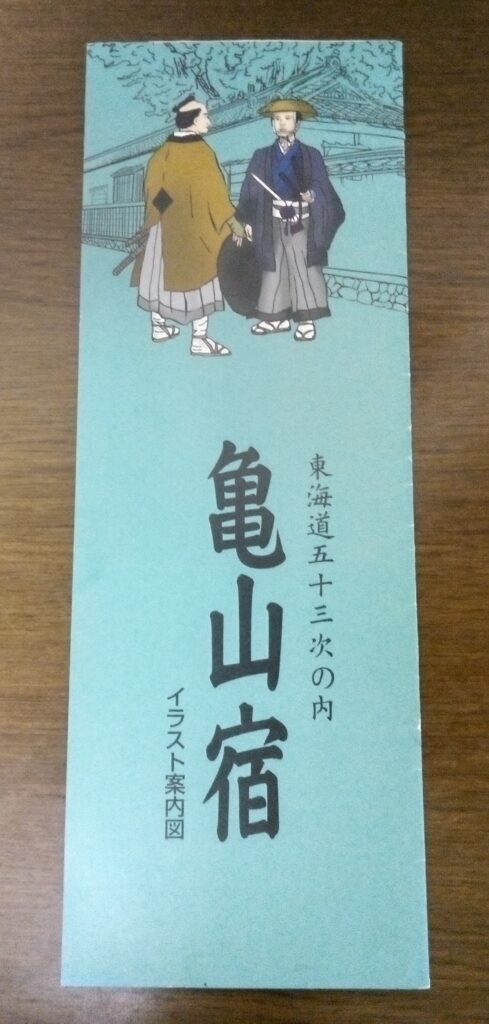

亀山宿は先の旅で手にした案内図が参考になりました。

![]()

亀山は城下町でもあり案内図にオランダ商館員で医師のケッペルが亀山宿の様子を書いています。

「亀山は大きな豊かな町で、二つの平らな丘の上にあり、真ん中に小さな谷が通っていた。門が一つと土塁と石垣があったが、曲がった肘のようになった道には、郭外の町々の家を除き、約2000戸の家があり、右側には堀や土塁や石垣をめぐらした城がある。」

野村一里塚跡 後ろは樹齢400年のムクの巨木

関宿

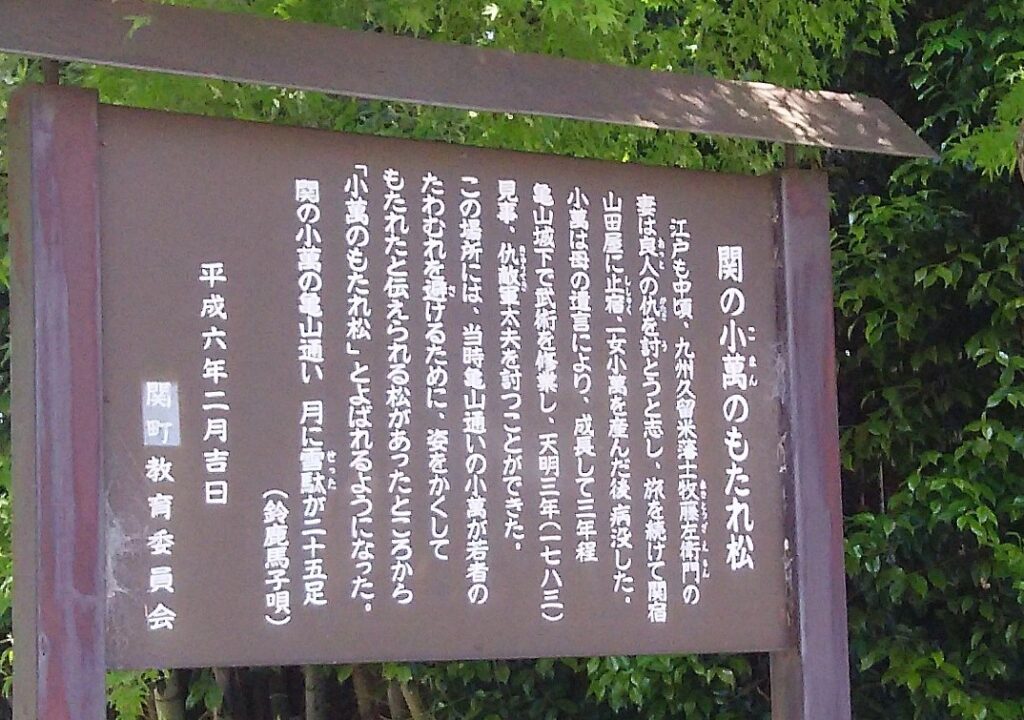

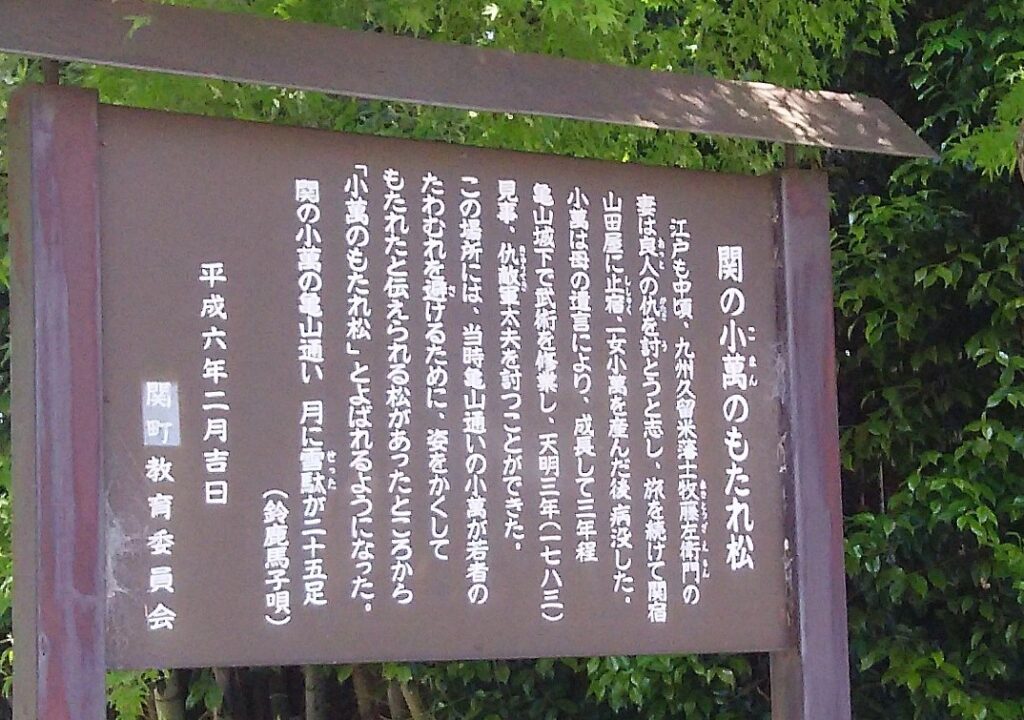

関の小萬のもたれ松の案内板

父のかたき討ちをした小萬は江戸時代は有名だったようで鈴鹿馬子唄になっており長唄にもなっています。

東の追分 伊勢別街道との分岐点。伊勢神宮の一の鳥居。

一里塚跡

関宿の街並み

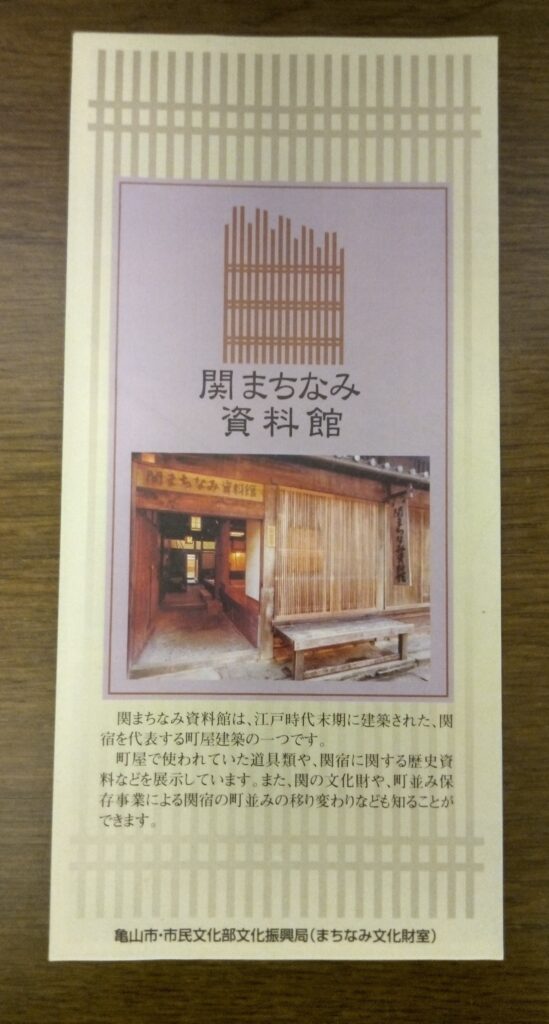

町屋を開放した「関まちなみ資料館」

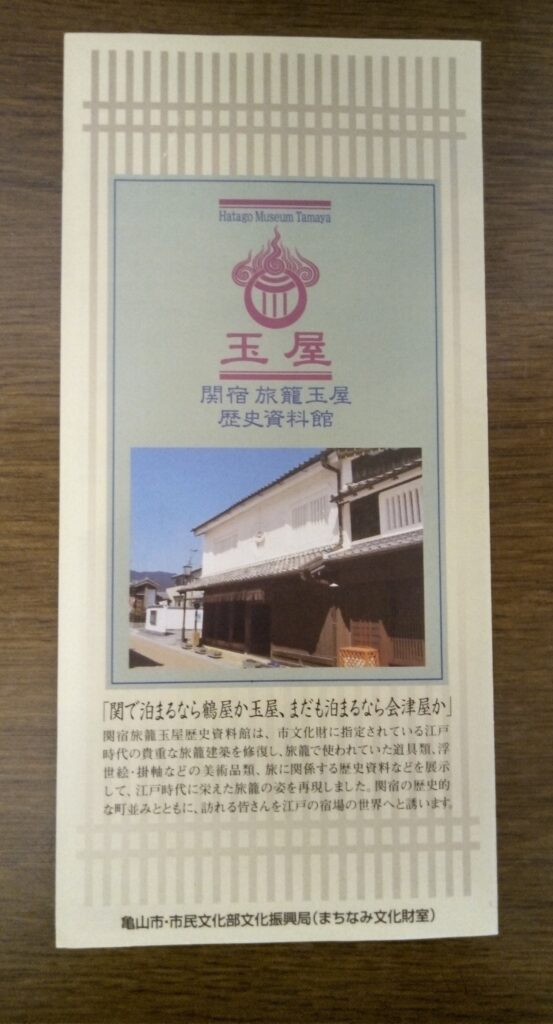

旅籠「玉屋」歴史資料館

関の小萬碑 福蔵寺の境内にあり織田信孝の菩提寺。

京側から鈴鹿越えをしてたどり着いた関宿の西の追分の公園まで到着しつながりました。

つながりは ↓ 下記で

旧東海道の逆鈴鹿峠越え(田村神社~坂下宿)

旧東海道の逆鈴鹿峠越え(坂下宿~関宿)

![]()

一回目の亀山宿と関宿の様子は ↓ 下記で

旧東海道・亀山宿~関宿から奈良(1)

旧東海道・亀山宿~関宿から奈良(2)

旧東海道・亀山宿~関宿から奈良(3)

![]()