仲間たちが旧東海道歩きを始める前から、観光や、歴史の残っている町、大磯、小田原、三島などは行っていたのであるが、今回、加茂から岩船寺を経て浄瑠璃寺に行けることを知り、その途中の<亀山宿><関宿>を訪ねてから奈良に入る事とした。

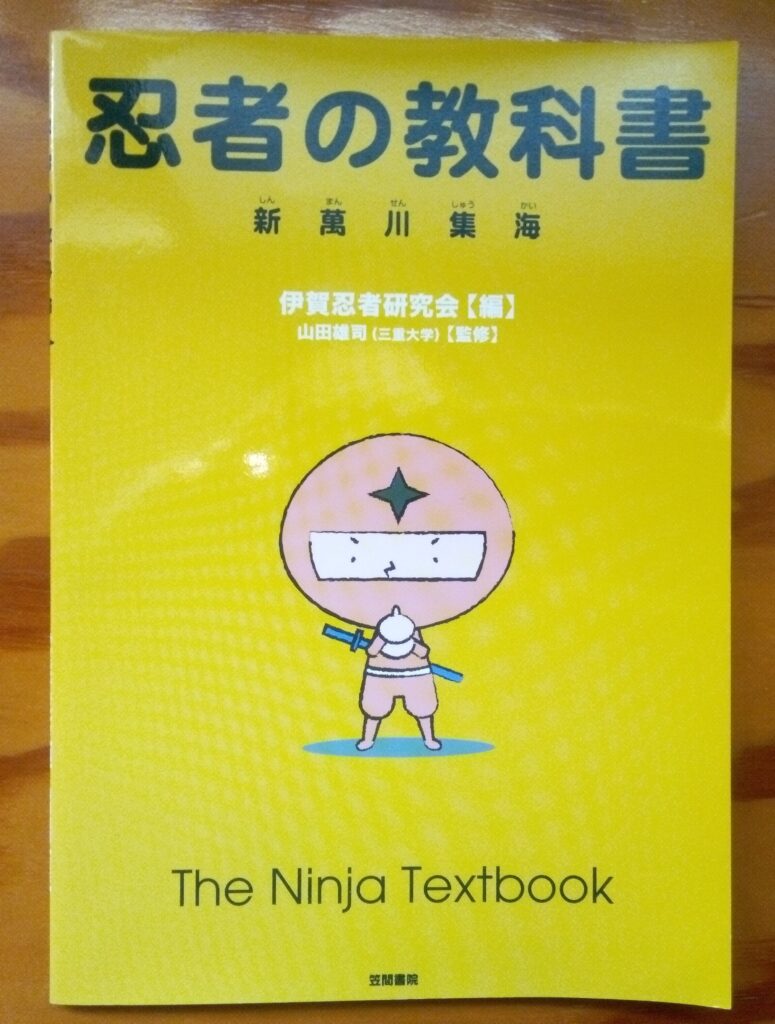

名古屋からは、東海道新幹線か東海道本線で琵琶湖周辺を回っての旅が主で、関西本線は眼中になかったのである。これも、忍者の妖術のお蔭であろうか。仲間たちは、人数の揃わない時は単独でそれぞれが旧東海道を歩いているようである。私も単独で宿場巡りはすると伝えてあるので、情報を宜しくと言われている。

<亀山宿>で観光案内所に飛び込み、観光時間をはかる。次の電車の時間と町の様子から一時間半を取る。案内の方も<関宿>に比べると残っている町並みは少ないとのことである。

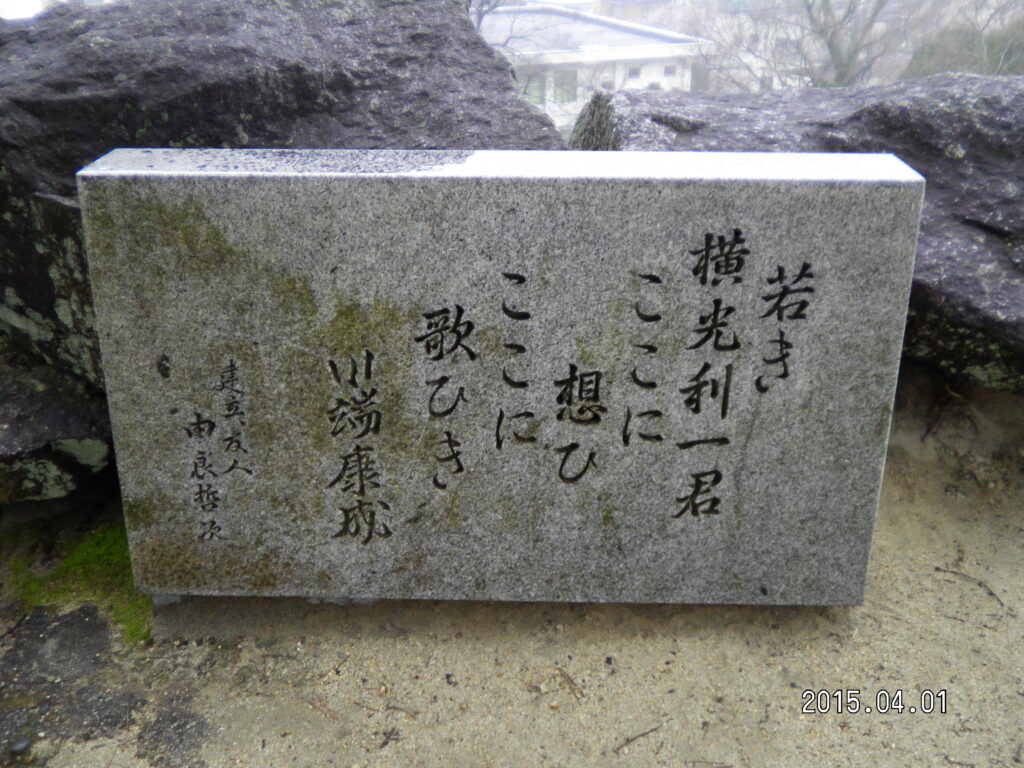

亀山宿と関宿のイラスト案内図と、亀山駅ぶらりマップをもらう。イラスト案内図に、<志賀直哉と亀山>とある。志賀さんの母が亀山の生まれで、志賀さんは若くして亡くなった母の面影を探し求め、この亀山に来ている。その時のことを、『暗夜行路』に描いているという。その場ではどうすることも出来ないので、先ず、亀山城跡を目指す。亀山城は、蝶の舞う姿にたとえられ<粉蝶城>とも呼ばれたそうであるが、今は多門櫓、堀、土居の一部が残るだけである。今の多門櫓は平成23・24年に修理されたわけで、志賀さんが訪ねたころはかなり朽ちていたのであろう。

彼は、亀山に降り、次の列車までの一時間半ばかりを俥で一通り町を見て廻った。亀山は彼の亡き母の郷里だった。それは高台の至って見すぼらしい町で、町見物は直ぐ済み、それから神社の建っている城跡の方へ行って見た。広重の五十三次にある大きい斜面の亀山を想っている謙作は、その景色でも見て行きたいと考えたが、よく場所が分らなかった。

その後、俥を鳥居の前に待たしてあるが、これは、多門櫓の下にあった亀山神社のことであろうか。謙作は、高台に上がり、掃除をしている婦人に母の実家の名前を言い尋ねるが、母のことは分らなかった。小説の中の主人公にとって、この部分はかなり重要であるが、そのことに触れると長くなるので止める。

主人公は、伊勢参りのあと亀山に寄っている。そして伊勢では古市に行き、「芝居で馴染みの油屋という宿屋に泊り」「伊勢音頭を見に行き」「古市の伊勢音頭も面白く思った」とある。芝居とは『伊勢音頭恋寝刃』である。今は古市には油屋もなく、大林寺に遊女お紺と孫福斎の比翼塚のお墓があるだけであるが、志賀さんの頃にはまだ油屋は残っていたわけである。

亀山の町は、志賀さんが訪ねた頃よりも整備され、古い物を残そうと頑張っておられる。亀山城は関氏の城下として発展し、東海道の江戸から数えて46番目の宿場町である。お城があるだけに明治に入って、廃城令により取り壊されているので、志賀さんが訪れたころは、見すぼらしく見えたのであろう。そして、母の昔の消息も分らなかっただけに、町の印象が主人公にとっては、良いものとして残らなかったのである。

宿の一部分の旧東海道も歩け、突然、46番目まで飛んでしまったが、江戸の旅人だけではなく、志賀直哉さんも訪れていたというので、記憶に残る宿場町になった。これを書くにあたり『暗夜行路』をパラパラめくってその部分を探し出したが、暗い。若さで読んでいたのであろうか。理解していたとは思えない。もう一回読み返したくもある。暗夜の路をもう一度。

亀山市歴史博物館が、駅から40分と遠いため、残念ながら詳しい歴史的なことは分らなかった。関宿に比べると、宿の道が、かなりジグザグである。地形的なものであろうか。関宿が1.8キロで亀山宿は2.5キロと長いが、本陣、脇本陣が各一軒で、紀行文にも「さびしき城下」と書かれているようである。今は広い道路が出来ているが、広重の絵のような地形だったのかもしれない。