行徳の散策のほうへ移りたいと思ったのですが、南北さんの連理引きなのでしょうか、また深川です。

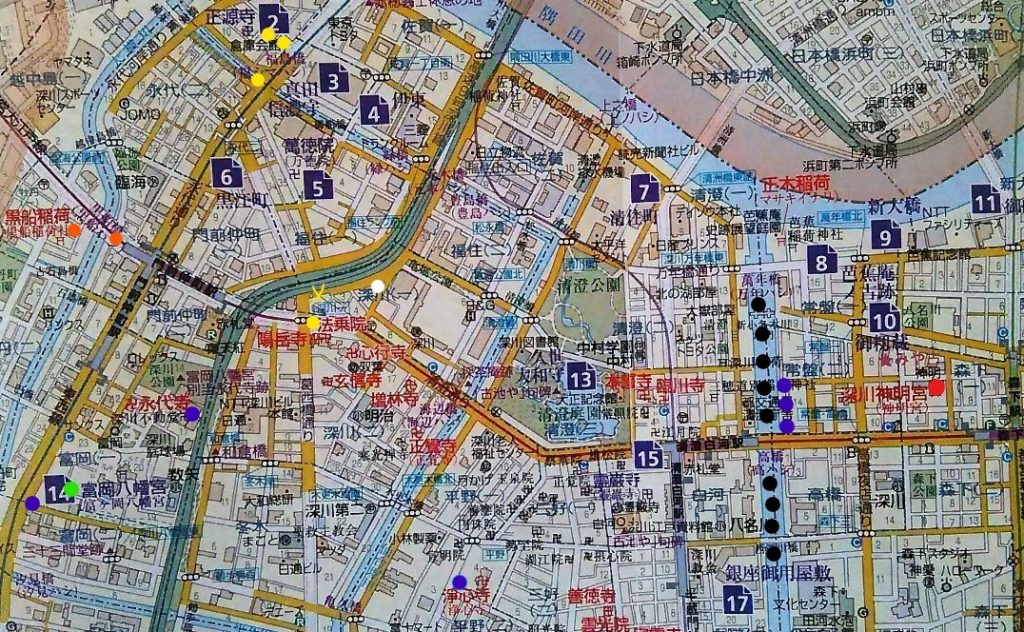

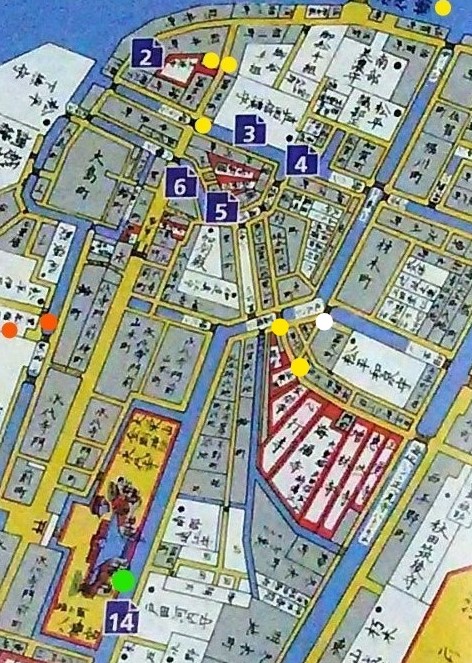

行徳は、以前『たばこと塩の博物館』で、塩の講座がありそのとき当然、行徳の塩浜についても話があり資料をもらったので、その資料があればもっと話は膨らむかなと思って探したのですがでてきませんでした。そのかわりに、江東区の観光イラストマップがでてきまして、そうかやはりこれも最後に紹介すべきかと思い至りました。

こういうのもあるのだということで参考にしてください。

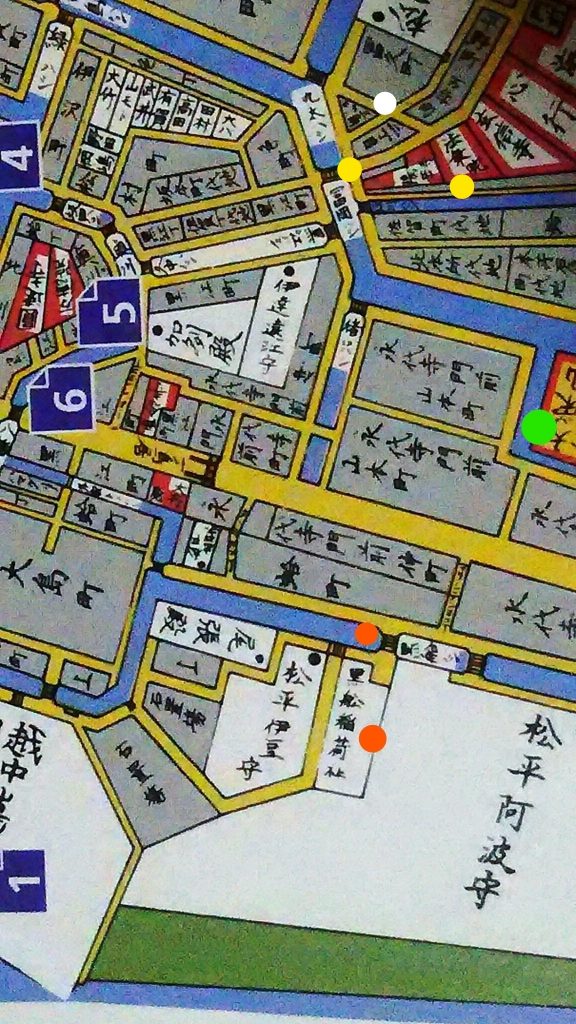

黄色丸は、松尾芭蕉さん関係です。以前ふれましたので位置だけです。

朱丸は見えにくいかもしれませんので簡単に。深川神明宮の前の朱丸は書かれていませんが美人画の日本画家「伊東深水誕生の地」。隅田川にそってさがりますと「平賀源内電気実験の地」。清澄庭園の向かいが、「滝沢馬琴誕生の地」。その右に「間宮林蔵の墓」。間宮林蔵さんは、晩年は深川蛤町(門前仲町付近)に住んでいたようです。幕府役人のころは伊能忠敬さんに、測量術を学んでいます。その「伊能忠敬住居跡」が深川東京モダン館の下にあります。伊能忠敬さんは50歳で家督を息子に譲り日本地図を描くための勉学に励みます。全国の測量に旅立つ前には富岡八幡宮に必ずお参りしたそうです。深川東京モダン館の下が「小津安二郎誕生の地」。

そして、黒船橋を渡ったところが、「四世鶴屋南北終焉の地」です。

深川東京モダン館は、大正時代、生活の苦しい人のために公営食堂というのが作られ、深川は関東大震災後に仮設として作られました。その後、東京市深川食堂となり廃止となります。その建物を生かしつつ今は深川の観光案内の役目をし、情報発信やイベントを開催しています。

芭蕉記念館は、芭蕉さんに関した展示をされ、次々企画を考えられて展示内容をかえています。

森下文化センターはまだ行ったことがないのですが、田河水泡・のらくろ館があり、そのほか職人さんたちによる伝統工芸の作業を見せたり工芸品を展示しているようです。

深川江戸資料館には江戸の庶民の生活が実物大で体験できます。深川佐賀町の町並みを実物大で想定復元したのだそうです。ここは江戸気分に浸れます。そのほか企画展やイベントも多いです。改修工事のため、2021年11月1日から2022年7月末日まで閉館だそうです。

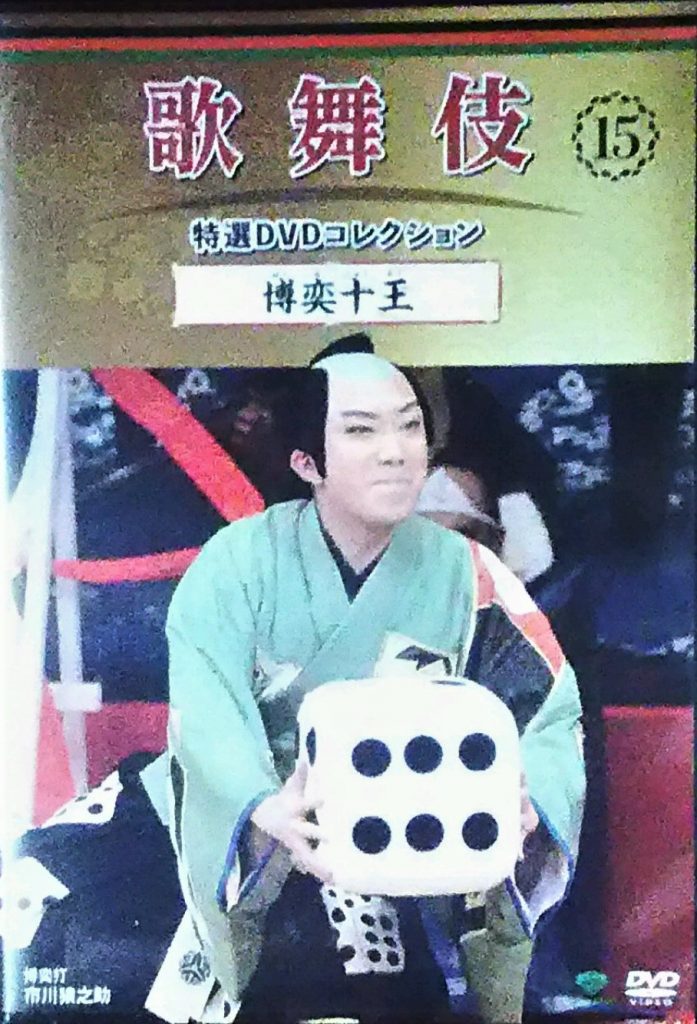

深川江戸資料館でもらいました資料も出てきました。その中に「歌舞伎と深川」というのがありまして、南北さん関連だけ紹介しておきます。

南北さんが生まれた日本橋乗物町は、中村座と市村座に隣接していて子供のころから芝居好きだったのでしょう。21歳で狂言作者の道を選びます。

『東海道四谷怪談』は71歳の時の作品です。息子さんの二世勝俵蔵(かつのひょうぞう)さんも、舞台演出をはじめ父の南北さんを支える狂言作者でした。深川の一の鳥居近くに(門前仲町交差点付近)で妓楼を営み、五世南北は孫が受け継ぎます。

あの「砂村隠亡堀の場」の「戸板返し」の演出は息子の二世勝俵蔵さんの考案と言われます。南北さんには強い助っ人がいたのですね。

当時の狂言は、複数の狂言作者が場ごとに担当したりしました。立作者の南北さんが力を入れて自らの手で書かれたのが「深川三角屋敷の場」だそうです。この場は、南北さんが得意とした怪談のケレン(奇抜な演出)ではなく、時代を越えた人間の普遍的な感情を丁寧に描いているのが「深川三角屋敷の場」なんだそうです。

「それまでの様式的な歌舞伎の台本を越えて、近代的な演劇の脚本にまでつながる人間感情をリアルに描く重要な要素を生み出しました。」

凄いですね。先ずは心して『名作歌舞伎全集』の『東海道四谷怪談』を読み直させてもらいます。きちんと感じとれるとよいのですが。