- シネマ歌舞伎を観る。『歌舞伎座捕物帳』。そのまま読めば、「かぶきざとりものちょう」であるが、そうはさせないのが歌舞伎である。東劇で面白いものを手にした。PCでも シネマ歌舞伎HP「やじきた謎解きキャンペーン」 で検索すればでてくる。十問のなぞなぞがのっている。答えを応募して正解の中から抽選で賞品があたる。応募資格がない。忘れていて帰ってから解いて見たら三問のなぞが解けないのである。応募は別として、ちょっと悔しい。いや相当くやしい。興味のあるかたは、事前に問題を頭に入れておいて見ると楽しさも増すと思う。

- 細かいところまで見させてくれるので、台詞をいう役者さんの脇にいる役者さんの表情もわかる。ミステリーなので一つ一つの台詞に対する反応の演技が臨場感を増してくれる。観劇では、途中で聞き逃してしまった鷲鼻少掾(門之助)と若竹緑左衛門(笑三郎)の語りと太棹も耳に心地よく響く。時として床を上から映してくれる。座元釡桐座衛門(中車)のカマキリの産卵の位置でその年の雪の降る量が解るという講義あり。観劇の時の講義の記憶がない。日替わりで多くの講義をしたらしいが。衣裳としゃべり方に気を取られていた。そんなわけで、隅々まで鑑賞できた。

- 犯人が座元の女房・お蝶(児太郎)と芳沢小歌(弘太郎)とに絞られて「どっちを取り調べまSHOW」の場面があり、お蝶と小歌のどちらかをお客が選ぶのである。選んだ人物によって犯人が違ってくるのである。それによって芝居も違ってくる。観劇の時には観ていないバージョンだったのでラッキーである。第九問で「どっちを取り調べまSHOWの場で踊っている社中の名前は?」とある。社中に名前があったなんて全然気がつかなかった。

- 殺された毒薬の名前を瀬之川亀松(鶴松)が身体で表現したり、多人数のだんまり、それは誰のコピー、そして「四の切り」の舞台しかけの再現と視覚から脳への伝達は、かなりの笑いと納得の刺激でいっぱいである。弥次・喜多に手柄を横取りされた伊月梵太郎(現染五郎)と五代政之助(團子)の報復で弥次郎兵衛(現幸四郎)と喜多八(猿之助)は空中へ。今度はどんな出方をするのであろうか。

- 続けて観たのが『万引き家族』。脳が活性化されたので、映画『万引き家族』の一人一人の言葉とそれにどう答えるのか、頭の中で選択する。予想外の返答や、ずらしての答え方、二者択一の選び方、沈黙、納得にさらなる裏を感じたり、そうかあの時の答えはそうっだたのかとさらなる回転で進んで行く。一週間くらい前に映画『三度目の殺人』(2017年是枝裕和監督))を観ていたので、簡単な答えとはいかないであろうが、そのひねりに人の正しさの多様性を感じさせられていた。『三度目の殺人』は、自分の大切な人を守るためには、三度目の殺人の犠牲になろうとする人。最終的にそう伝わった。ただ、そうなのかどうかは、実証できないようになっている。そしてまたまた、実証できない是枝裕和監督の映画である。

- 映画『万引き家族』は題名のとおり訳ありの家族である。そこに少女が一人加わる。万引きしてまで生活費をなんとかしようとしているのにさらに一人加わるのである。夫婦はその子を連れ少女の家の近くに行く。そこで聞いたのは、激しくやりあう少女の親の喧嘩である。誘拐になるんじゃないかとの疑問も身代金を要求していないんだから誘拐じゃないでしょうとなる。少女が寒い外に一人でいたのである。皆、その子の事情は口には出さないが判っている。家族の一人翔太も事情のあった子なのである。

- 翔太は、生きるための手段として、万引きを受け入れている。この家族の中での名前が新たなる名前である。少女の名前はゆり。少女の反応の仕方にかつての家族との生活が垣間見える。それを新しい家族のやり方にそれとなく受け入れさせていく祖母。家族はこの祖母の初枝の年金もささえのお金である。夫の治は日雇いに出るが怪我をする。休んでもお金が出ると言われ喜ぶが、出ない。正規社員へのあこがれをつぶやく妻の信代。

- 信代はクリーニング工場でパートで働いている。ワーキングシェアという格好のよい言葉で仕事のない日ができる。そして、時給が高いから経営に響くと二人のどちらかを首との経営者の言葉。首になるよりもいいではないかとおもわせておいて首にする。食べて言けないなら他を探したらの無言の圧力。死活問題であるのに信代は自分が辞めることを決める。守りたいものがあったのである。浅草が出ている映画で『下町の太陽』(1963年山田洋次監督)をみたら、正規社員のことが出てきて、時代は変わっていないではないかと驚いた。

- そんな中で翔太は万引きに疑問を持ち始め、学びたいという気持ちもでてきているようである。歩いていて学校に通う小学生とすれ違う。ここで何か映すかなと思ったら是枝監督はただの風景としている。そんな方法をとらなくても伝わることは描けるとのことであろう。翔太が、万引きはいいのかと信代に尋ねると「店がつぶれない程度ならね」とこたえる。万引きする駄菓子屋が「忌引」の張り紙で閉められている。翔太は「つぶれたのかなあ」とつぶやく。翔太には「忌引」の意味がわからない。ここのおやじさんは翔太に大切なことを教えてくれた人である。

- 家族がばらばらになって、施設に入った翔太は、治と釣りをする。小津安二郎監督の映画『一人息子』を思い出す。治は情だけはある人である。翔太は釣り道具について語る。彼は知識を取り込みたいたと思っている。警察で、「学校は家で勉強できない子がいくんでしょう」という翔太。屈折しているが、勉強にもいろいろあるよなと思わせる。彼は、居心地はいい家族だが、何か違うかもと思い始めているようである。信代は、翔太に出会ったときのことを話す。翔太が思い出したくない現実に立ち向かう時だと考えたのだ。親の着ぐるみを身につけている親よりも親になっている。

- もう一人の家族、風俗に勤める亜紀にも事情がある。どうも、祖母初枝がその事実を知っているようないないような。信代が「亜紀もお金を入れなさいよ」というと祖母が「亜紀はいいんだよ」という。事情のある人たちなので言葉一つ一つに何かがあったり、ため口であったりとこんなに人の話す言葉に注目したりする映画もめずらしい。まだまだ、もっと違う捉え方をしたり、もっと現実の生活に密着させて感じたり、想像したり、着ぐるみの人間の多いことに想いがいったりするであろう作品である。動物的臭覚が必要な時代かもしれない。翔太とゆりの名前であった時のことを彼らのどこかに残っていくであろう。

- 出演・リリー・フランキー、安藤サクラ、城桧吏、佐々木みゆ、松岡茉優、柄本明、緒方直人、森口瑤子、池松壮亮、高良健吾、池脇千鶴、樹木希林

- 『野晒悟助(のざらしごすけ)』は、侠客・野晒悟助(菊五郎)が気風がよく男前なので二人の娘から惚れられ、曰くつきの提婆仁三郎(だいばのにさぶろう)との立ち回りとなるという話しである。惚れる娘は、土器(かわらけ)売りの娘・お賎(児太郎)と商家扇屋の娘・小田井(米吉)で、二人とも提婆の子分の乱暴から助けられて一目惚れである。小田井は母・香晒(東蔵)と女中・お牧(橘太郎)と共に悟助を訪ね自分の想いを叶え結婚してしまう。後から父・詫助(家橘)とお賎は女房にしてほしいと駆けつけるが、すでに女房はあるとして悟助に断わられてしまう。

- 悟助を承諾させるためお牧は小田井をけしかけ、叶わぬなら死にますとの定番が入る。お賎は、だから早くといったのにおとっつあんが遅いからとなじるが、あきらめて帰っていく。ここは、可笑しみを加えつつ悟助のモテ振りの見せ所である。提婆仁三郎(左團次)が子分と仕返しにくるが、悟助は母の命日のため我慢し、後日ふたりの立ち回りとなる。四天王寺の山門の普請場で、足場を組み立てているところでの立ち回りでなるほどこうくるのかと納得である。よく出来ている。足場の組み立ての高低差を使って、提婆の子分たちとの傘尽くしの立ち回りを見せる。

- 映画『殺陣師段平』で段平が橋の欄干でとんぼを切り、さらに傘を使ってとんぼを切ろうとして川に落ちてしまう。四天王寺前はそんなことはなく綺麗に決まっていく。この立ち回りはどのくら練習するのであろうか。今度、歌舞伎座ギャラリーあたりで練習風景など映像で紹介してほしいものである。江戸風でありながら場所は大阪である。間に、悟助と侠客・浮世戸平(菊之助)との達引があり、止めに侠客・六字南無右衛門(團蔵)がはいるという場面も挿入されている。菊五郎さんが、江戸侠客を大阪でも格好良く決めるという見せどころを熟練度で軽く決められる。

- 『野晒悟助』は、住吉から始まったが『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』も住吉から始まる。団七九郎兵衛(吉右衛門)が、今日、牢から出されるのである。女房・お梶(菊之助)は息子・市松(寺嶋和史)とむかえに来ているが住吉さんへお礼のお参りに行く。残ったのが団七と近しい三婦(歌六)で、そこで、団七の主筋の磯之丞(種之助)が駕籠屋に料金をぼられ三婦が助けて先を急がせる。囚人がつながれてきて御赦免となる。髪も髭も伸び放題の薄汚れた団七が用意された着替えを持って床屋へ入る。任されたのは床屋の三吉(松江)。舞台が開いたときに、この大きな暖簾の下がった床屋のある舞台が華やかである。

- 磯之丞の恋人琴浦(米吉)が佐賀右衛門(吉之丞)に言い寄られそこを床屋から出て来た団七が助け、逃がしてやる。この時、佐賀右衛門の身体で道案内をするのも一興である。ここに一寸徳兵衛(錦之助)が登場。おれの仕事のじゃまをするなというところであるが、その止めに入るのがお梶である。お梶の見せ場である。ここで団七と徳兵衛の主筋が同じであることが判明。この芝居の三人の男、団七、徳兵衛、三婦の侠客が揃うのである。これでやっと、団七は、息子の市松を負ぶって家路への花道となるのである。

- 男三人をそれぞれ支えるのが、お梶と徳兵衛の女房・お辰(雀右衛門)と三婦の女房・おつぎ(東蔵)である。磯之丞と琴浦は三婦の家にかくまわれている。その磯之丞を、お辰はあずかりましょうと請け合うが三婦が承知しない。それは、お辰の器量から磯之丞と間違いがあってはとのおもわくである。お辰は、そんなことを言われては立つ瀬がないと、自分の顔に焼鉄をあて傷つけるのである。三婦もこの心意気に感服する。帰り際、おつぎがご主人にきらわれないかいと尋ねると、顔ではなく、心でござんすとばかり胸に手をあてる。これだけ守りを固めても横やりがはいる。それは、お梶の父であり、団七の舅である義平治(橘三郎)である。

- 佐賀右衛門に渡そうと琴浦を駕籠に乗せ連れ去ってしまう。百両にはなるであろうとの金勘定である。追いかける団七。追いついて30両あるから駕籠を返してくれといわれ、ようやく納得してくれる義平次。懐を触らせ金と思わせたのは石であった。怒り悪口雑言の義平次。憎々しい義平次。耐える団七。誤って一刀切ってしまう。「人殺し!」叫ぶ義平次。ここからが歌舞伎独特の殺しの場で、団七の背中いっぱいの刺青をみせつつ、型を見せつつの動きとなる。リアルさと、虚構性があ較差する。池からドロドロになって這い出す義平次。

- 生垣の後ろを灯入りの花車などがお囃子とともにとおる。舅どの許してくれ!と最後のとどめ。急いで井戸の水で手足を洗い、かけてあった大きな団七格子の着物を着て、手ぬぐいをかぶる。神輿は、花道をにぎやかに去っていく。後から一人花道。悪い人でも舅は親、許して下され。この花道からの吉右衛門さんの引っ込みが凄かった。舅殺しの重罪を背おった重さに押しつぶされるようなそれを必死で持ちこたえるような有様であった。何がリアルで何が虚構であるかを越えた花道であった。それぞれの見どころを役者さんたちが押さえ、種之助さんと米吉さんは少し若いと思わされるがそれだけに、芝居の役としても役者としても守られていた。錦之助さんが一寸徳兵衛でそういう年代であるなあと思わされる。和史さんが、菊之助さんに手をつながれ、吉右衛門さんに背負われて花をそえる。

- 『夏祭浪花鑑』は、義平次がお金に対して強欲なのであるが、『巷談宵宮雨(こうだんよみやのあめ)』は、龍達とその甥夫婦・虎鰒(とらふぐ)の太十と女房おいちがそろって欲深なのである。その欲の深さとしぐさが重なって笑わせてくれる。場所は深川。太十(松緑)は遊び人で、おじの龍達(芝翫)が、日本橋で晒し者となりそのあと太十が引き取ることにする。それは、龍達がどこかに金を隠していると踏んでいるからである。太十から話しを聞き、仕立てで暮らしを立てているおいち(雀右衛門)も狭い長屋ながら気持ちよく迎える。

- 龍達は、住職に収まっていながら女ぐせが悪く女犯の罪で寺を追われてしまい晒し者となったのである。花屋の娘との間にできた娘・おとら(児太郎)を太十にあずけ育ててもらっていましたが、太十は、おとらを医者の妾奉公に出してしまう。太十夫婦は、おとらは家出してしまってゆくえが知れないと龍達に告げている。太十夫婦も相当の悪人である。ところがそれに輪をかけて龍達はのらりくらりとマイペースで、太十夫婦をやきもきさせる。おとらは奉公がいやで隣の家に帰って来ていた。太十は龍達に知られてはならないと、なだめすかす。それがまた松緑さん上手いのである。おとらに折檻されるからと優しく言い聞かせ帰してしまうのである。

- やっと龍達が金百両の埋めた場所を明かし、太十に掘り返してくれという。三十両は貰えるだろうと太十は苦労して掘って来る。ところが、二両しか出さない。そうなると殺すしかないと、鼠捕りの毒を鯰なべに入れて食べさせて殺し、川に捨てるのである。ところが、おとらも死を選んで身投げしていたのである。それは宵宮の夜でおとらの死体に淋しく雨がふる。そして龍達の亡霊が浮かびあがり太十は・・・

- 晒し者になった龍達で若くはないのであるから、髪は薄く、身体中が皮膚病の感じである。そのかきむしる様や、やはり血縁だなと太十を穏やかに翻弄するさまの芝翫さんが笑わせる。それぞれの思惑で動く、芝翫さんと松緑さんと雀右衛門さんの間がいい。芝翫さんが、亡霊になって出て来ての雀右衛門さんの驚きおびえて、太十から一時も離れたくないの必死さにさもありなんと笑いつつ同情してしまう。『巷談宵宮雨』結構な外題でした。原作は宇野信夫さんである

- 『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん) 三笠山御殿』。宇野信夫さんが「この頃の芝居の題はくだらない。当今は文覚上人の芝居だと、只『文覚』とだけだ。昔は、『橋供養凡事文覚(はしくようぼんじのもんがく)』なんて、凝っておりました。『与話情浮名横櫛(よはなさけうきなのよこぐし)』を、お富と与三郎なんていっちまっちゃァ味も素ッ気もありません。」といわれている。たしかにそうであるが、たとえば歌舞伎を初めて観た人と話をするとき、「あの最初のお芝居・・・」「ドテラに大きな格子模様の裃衣裳の鱶七とお三輪が出てくる芝居ね。」「そうそう。」となって感想が聞けるのである。正確な外題を飛び越えないと内容の話しにならないのである。

- 三笠山御殿は、蘇我入鹿の御殿である。蘇我入鹿は悪人である。入鹿の楽善さんと、家臣の玄蕃(彦三郎)、弥藤次(坂東亀蔵)の三角形が大きく、入鹿一族の大きさをかたどっている。そこへ一人乗り込んでくるのが松緑さんの漁師鱶七である。藤原鎌足の書状を持っての使いである。お詫びの印にと徳利の酒を差し出し、自分で飲んでしまったり、鎌足を鎌ドンなどと呼び、豪快に可笑し味もだす難役で、このバランスにもう一歩前進が欲しいところである。荒事の大きさと可笑しみという組み合わせは実に大変な役どころだと近頃特に感じる。

- この後、御殿には三人の人物が苧環(おだまき)の糸に引かれて入って来る。先ず入鹿の妹・橘姫(新悟)と求女(松也)である。求女は実は鎌足の息子・淡海なのである。求女は入鹿を倒すため、夫婦になりたいなら宝剣を盗むように要求する。名前が求女で懸けているのかと勘ぐったり。恋した姫の大胆さや裏切りは歌舞伎の飛んだところで姫は承知する。松也さんの求女は目指す意志がはっきりしていた。さらに御殿に三人目お三輪の時蔵さんが、入ってくる。酒屋の娘で御殿など初めて。豆腐買おむらが忙しそうに現れ、お三輪を短時間で軽快に洒脱にあしらうのが芝翫さん。こんな時に豆腐買いとは、お客に一息入れて下さい、これから大変なことが起るのですからのサービスか。今度は官女が現れ、案内を頼むお三輪。

- お三輪、求女、橘姫はどこで会ったの、どういう関係だったの、苧環のつながりはいつとなる。この前の「杉酒屋」を観るとよくわかるのであるが、なかなか上演されないので、三角関係なのかと思うしかないく、これからは、お三輪と鱶七の見せ場となる。お三輪は、事情を知っている官女にいじめられる。お三輪は、求女には会いたいし、祝言と聞き心は乱れに乱れるし、救いの手はいじめる官女なのであるが、一生懸命耐えに耐える。さらに恥をかかされ、嘲笑しつつ官女は去っていく。恋しさも、嫉妬と義憤に変わっていく。時蔵さんのお三輪は、どこまでも悲哀の様相が漂い、次の悲劇を大きくする。

- 怒りに取り乱したお三輪は鱶七に刺されてしまう。お三輪は何なのと言いたいでしょう。私をここまで突き落とすのはなぜなの。全て入鹿を倒すためである。入鹿の母は、占いにより、白い女鹿の生き血を飲み入鹿を無事出産した。入鹿の名前はそれに由来している。そして入鹿の弱点は、爪黒の鹿の血潮と疑着(ぎちゃく)の相のある女の生き血を混ぜて笛に注ぎ、その音にて正体を無くさせることである。その大きな役にかなったのである。求女実は淡海の役にたったということである。そして、あっぱれ北の方と言われる。あなたは、淡海さまの奥方だと、鱶七実は鎌足の家臣・金輪五郎がいうのである。ああ、うれしや、でもでも、一目お顔が拝みたい。現代に合わせて観ればそんなー!犠牲になりすぎである。

- そんなー!と思わせないで観させなければならないのが歌舞伎の芸である。それが無ければ長い時を越えて伝わってこなかったであろう。ただ、通し狂言でないから、その場だけで役柄を印象づけ、この役は素晴らしかったと言わせるにはハンディを背負っているが、乗り越えなければならない現代の歌舞伎である。数年前、「杉酒屋」を観て、そうであったかと知るところが多かった。観る方も塗り絵ではなく、形を描きつつ、そこに役者さんによる絵付けをすることができるようになると嬉しいものである。時蔵さんのお三輪の絵付けに満足する。そして、奈良も三輪神社に行くと「妹背山」だなあと思い浮かべたりするようになるのである。

- 『文屋』は、五月歌舞伎座の『喜撰』の続きのようで楽しみにしていた。六歌仙の文屋康秀が小野小町にどうせまるのか。ふたたび、菊之助さんの登場である。お公家さんであるが、静々ではなく、ひょこひょこと駆け出してくる。清元に、「その人柄も康秀が裳裾にじゃれる猫の恋」とあるように、猫がじゃれつくようにでるのがよいのであろう。菊之助さんの登場気に入りました。『文屋』って、こんなに楽しい踊りだったかなと、ひたすら愉しませてもらう。

- 『妹背山婦女庭訓』で出て来た官女がここでも出てくるのであるが、そのやり取りが文屋はひょうひょうとして構わずに、深草少将になってみたりする。どうもその柄ではなく、ひょうきんな文屋は文屋なのである。官女との恋づくしの可笑しな問答があり、さらに文屋はゆったりと踊り、駆け出して去ってしまう。小町は御簾の中にいるという設定で、出てこない。文屋はしっかり振られ役である。菊之助さんの文屋は公家の雰囲気もあり、嫌味にならない崩し方であった。立役の踊りに面白さが出てきている。

- 132回民俗芸能公演である。重要無形民俗文化財の『毛越寺の延年』の公演であり、拝観できるとは思っていなかったので国立劇場の民俗芸能公演にはさらなる感謝である。初めて毛越寺(もうつうじ)にいったとき(年数を数えるのが嫌になるほどかつて)延年の舞があると知り、その後歌舞伎の『勧進帳』での弁慶の「延年の舞」でさらなる憧れの舞いであった。ただ『勧進帳』の弁慶がお酒をたっぷり飲んだ後でのような躍動的な舞いではなく、芸能のゆったりした繰り返しの舞いが優雅に行われる。そして、『毛越寺の延年』は僧侶による舞いなのである。

- 配布された解説書によると、古代後期~中世に寺院において「延年」と呼ばれる行事が盛んにおこなわれていたらしい。そこから、能や歌舞伎に取り入れられたようである。歌舞伎の場合は、能から正式に教えを受けることが出来なかったのであるから、それを庶民のために観せるために、工夫を考えてあらゆるものから取り入れたと想像できる。弁慶は僧侶でもあるし、延年の舞いの経験がないとはいえない。稚児舞いもあり、小さい頃から練習しているのである。今は、小学校一年になると初舞台だそうである。それゆえ、弁慶が延年を舞ったとしてもおかしくはない。

- 毛越寺に神楽舞台があってそこで舞われると思っていたら、「常行堂」の中で催されるのである。1月20日の午後4時から「常行三昧供(じょうぎょうざんまいく)」といわれる法要からはじまり、午後9時から延年の舞の奉納がはじまるということでかなり遅い時間である。お客様のなかに毛越寺で拝観したというかたがいた。神楽舞台でのため舞台が高く足先などは見えなかったそうで今日はよく見えてよかったと言われていた。特別開催の日もあるようだ。今回は、「常行堂」の内部を舞台に再現しての開催である。

- 一部で「常行三昧供」があり、延年の「呼立(よびたて)」「田楽(でんがく)」「祝詞(のっと)」「路舞(ろまい)」、二部は延年の「若女(じゃくじょ)・禰宜(ねぎ)」「老女(ろうじょ)」「花折(はなおり)」「留鳥(とどめどり)」となる。

- 『常行三昧供』は、毛越寺を開いた慈覚大師円仁が中国五台山から伝えたものと言われている。五台山は清涼山のことで、『連獅子』にも出てくる山である。この法要の声明が美しい旋律で、声の響きがまたいいのです。どこで息継ぎをしているのかと思うほどつながっていきます。最後の延年の能『留鳥』の謡なども、この声明で鍛えられた声と調子が引き継がれていて動きの少ない舞に寄り添う感じである。

- 「常行堂」の御本尊は宝冠阿弥陀如来で、奥伝に守護神の摩多羅神で、「常行堂摩多羅神」の提灯が下がっている。上の方には、渡り綱に正方形の白い切り紙が下げられていて、この切り紙の型が今は12種しかないのだが、かつては20種以上あったようです。大根、蕪、鳥居、紋などが切り描かれていて、これは結界を表している。阿弥陀如来は来られていないが、左右には、丸いピンクの花が付いた木が飾られていて、桜なのだそうで、ポップなほんわかとした球の桜の花である。

- 延年の舞からは、僧侶が解説もしてくれるので大変参考になる。『呼立』は、『田楽』を先導するもので二人の僧が足による秘事をおこない短い口上を述べる。延年の舞い手には先導の僧がつき、終わると僧がむかえに来てまた先導して去っていく。そのあたりが他の伝統芸能と違う。『祝詞』などは、秘事で、口の中でつぶやいていてまったく聞き取れない。最後に御幣でお祓いをしてくださり、解説の僧侶が、これで皆さん、残りの半年は無病息災ですと言われた。ありがたし。

- 『路舞』は、慈覚大師が五台山を巡礼された折、二人の童子が現れ舞った故事を伝えたものだそうです。童子ふたりが足を踏み返すのをうさぎの跳ねるのに似ているとしてうさぎばねともいうそうである。『田楽』でも小鼓をうったり、『祝詞』では裾をもったりと、児童の役割も大きい。『花折』は稚児が桜の枝を持ち神前にささげて舞うのである。

- 『若女・禰宜』は、若い神子が鈴と中啓を持ち舞い、鈴の音を楽しむことと、後から出てくる禰宜(神職)との向きを変える時の足の動きの違いに注目とのことである。この足の違いは『老女』ではっきりする。年老いているので、よっこらしょという感じで、水干の袖がおおきく開いて向きを変えるのが見どころである。老女であっても、神の前では、白髪の乱れをただすことを忘れない。舞うときは、腰を90度にまげて動きもゆっくりであるから大変で、歩くとき、年のため足が危なかしいのを、片足でぴょんと跳ぶ動作であらわす。だからといってふらふらはしない。これをみて、『勧進帳』の弁慶が扇をなげて拾いにいくときとんとんとんと跳ぶが、あれはお酒に酔い足下がおぼつかない状態で、この老女と似た動作だなと感じた。『老女』は毛越寺の貫主・藤里明久さんの舞いで、会得に10年はかかるそうで、直角の腰の負担が大きいそうである。

- 最後の延年の能『留鳥』は、『鶯宿梅(おうしゅくばい)』という故事を題材にとっているということである。難波の里に住む老夫婦が秘蔵している梅には、鶯が巣をつくっていて、その鶯を老夫婦はわが子のようにかわいがっていた。梅の見事さを聴き、帝がその梅を所望した。鶯の霊がでて住家の梅が余所へいってしまうのは悲しいと泣く。老人は都へ行き歌を一首官人に託した。「召しあれば梅は惜しまず 鶯の宿はと問はば 如何が答へん」帝は感じ入って梅を召し上げることはしなかった。官人はただものではないと老人の名前を尋ねた。太宰府に流された菅原道真の霊であった。

- 逆説的な尋ね方が素晴らしいです。梅は惜しみません。ただそこに住む鶯はどうしたらいいんでしょうね。命ある者が、命をささえる宿がなくてはなんとしましょう。時として芸能とはお説教よりも心に沁みるものである。法要があり経文が読まれ、その僧が芸能にたずさわられ、一つのお堂で行われ、一つの宇宙空間を現出されているようであった。神仏に関係する芸能から自分たちの芸能に取り入れ、それを違う形で人々に伝え喜びを与える芸能一般の流布は、これまた凄いエネルギーである。

- 『歌舞伎鑑賞教室』には、「歌舞伎のみかた」の解説がついていて、今回は巳之助さんである。『ワンピース』のゾロ、ボン・クレー、スクアードの強烈なキャラからどう解説役として見せてくれるのか。がらっと変わってシンプルな歌舞伎役者・坂東巳之助の対応であった。高校生への実体験も、すり足、動きに合わせてくれるツケ、見得のきりかた、扇の開き方と動かしかたによる表現の違いなど、次の上演演目『連獅子』に合わせていました。『毛越寺の延年』もすり足でした。歌舞伎の「松羽目もの」にも通じることです。学生さんの動かし方も人柄の捉え方も軽快に進行される。

- 『連獅子』の説明では、清涼山にかかる石橋(しゃっきょう)のポップな絵から、清涼山に訪れた僧が、文殊菩薩の使いである獅子の舞いを見たという能の『石橋』をもとにしていることもおさえる。『毛越寺の延年』(路舞)では二人の童子でした。歌舞伎では親子の獅子が出て来て、どこが見どころであるかを伝え、演者である、又五郎さんと歌昇さんが実際の親子であることも紹介。最後に、これをきっかけに歌舞伎に興味をもってくれるようにと、新作歌舞伎『NARUTO ナルト』に出演する宣伝もしっかりしていて笑ってしまう。

- 鑑賞教室のときは解説書を配ってくれるので、『連獅子』の前もって歌詞を読むことができる。歌詞は舞台横の左右の掲示板にも流れる。先ずは手獅子を携えた二人の狂言師が出て来て、獅子の親がわが子を谷に蹴落とし、駆け上がって来た子だけを育てるという故事を伝える。獅子だけではなく人間がでてくることによって、蹴落とした後の親の子を想う気持ちも伝えるということが加味されている。そして、駆け上がって来る子とそれを見つけたときの親のさらなる絆である。だからといって芝居ではないので大げさにわかり過ぎてもいけない。又五郎さんと歌昇さんは、歌詞の意味合いをとらえ、きちんと基本を踏まえた体の表現をされていて、改めて勉強しつつ鑑賞させてもらった。

- 間の狂言が入る。『宗論』という違う宗派の僧が自分のほうが良い教えであると論争し、自分の宗派の念仏を唱えているうちに相手の念仏を唱えていたという可笑し味のある舞踏化されたものである。浄土の僧・遍念に隼人さん、法華の僧・蓮念に福之助さんである。隼人さんは、これまた『ワンピース』で、サンジ、イナズマ、マルコと格好いいキャラであったが、真面目な雰囲気の僧である。これは、念仏が入れ替わっての可笑しさから、年季をかけた役者さんはかなりの笑いをさそうが、隼人さんと、福之助さんは笑いに持って行こうと変に力まず、自分の宗派をおもうあまり気が付かないで失敗をしでかしたという生真面目な自然さで、それもまた地に足のついた演じかたであった。隼人さんは、『NARUTO』で巳之助さんと切磋琢磨するであろうし、福之助さんも橋之助さんと『棒しばり』で違う可笑しさに挑戦である。

- 獅子の精の登場である。獅子は扮装も派手であるから、後半でワーッと盛り上がるが、前半でしっかり表現されていてこその獅子である。気合を内に秘める感じでひとつひとつ大切に演じられていた。歌昇さんは、国立劇場での芝居でこのところヒットを飛ばされて成長されていたので、きっと、やるぞという気持ちであったろうが、又五郎さんが落ち着け基本だぞと言われているようで、力強さのなかに微笑ましさも感じられる『連獅子』でした。

- 『鉄砲喜久一代記』について筆者の油田憲一さんはあとがきで書かれている。「三十年の長期にわたり、文献を追い、現場を訪ね、彼と面識を持つ多くの人に会い、できるかぎり正確を期する努力をしてきた。筆者自身は鉄砲喜久と何回も会っているが、幼児であったために彼の風貌と感触以外に知り得たものは少ない。したがってほんとんど収集資料に頼った。」そうなのである。史的事実、産業界の動き、興行界、政治家の私的動向など、調べていなければ書けない内容が満載である。いかに喜久次郎の行動範囲がひろかったかも実証されている。

- 喜久次郎の生家は、喜久次郎が養子になったので、生家のほうも養子を迎え山田屋の名前で薬局業を営み、あのガマの油を復活販売していたのである。浅草の奥山でも口上を述べて売っていたし、大道芸としても演じられている。復活販売の時、口上と効能書きの原稿を書いたのが、少年時代の筆者であった。残念ながら山田屋は閉めてしまったようである。

- 宝井其角の歌が、喜久次郎がお辰と出会ったときの空模様を表すものとしてでてくる。「 夕立や 田をみめぐりの神ならば めぐり会いにし濡れつばめ 結べえにしの糸柳 川向こうの宝井其角の夕立塚で、雨乞いをしていた人達の御利益があったためか、日照りつづきの炎天が、その夕刻におよんで、にわかにかき曇って、恵みの雨が期待されるようになった夏の宵だった。」こういう風に、お堅い文章だけではない惹きつける表現もあってぐいぐいひぱってくれた。八月の歌舞伎座演目に『雨乞其角』とあり、ほほう!とにんまりである。記憶にない演目で愉しみである。

- 「木馬館」は最初「昆虫館」であった。経営が思わしくなく、二階を昆虫館に下を木馬を回らせ「木馬館」としたのである。この木馬、曾我廼家五九郎が喜久次郎のところにもってきた話で、さっそく根岸に購入させ、孫の吉之助に受け持たせろと言ってそうなったのである。ジンタが流れ、ガッチャンチャン、ガッチャンチャンと三段階に揺れながら回ったのだそうだ。「昆虫館」は、歌舞伎『東海道中膝栗毛』の 座元釜桐座衛門(中車)は芝居よりこっちのほうがいいよと言いそうである。こちらも八月歌舞伎座で、再びお伊勢参りにいくらしい。猿之助さんは、八月は歌舞伎座と新橋演舞場『NARUTO ナルト』との掛け持ちである。移動には人力車がいいかも。

- さて、『鉄砲喜久一代記』からの沢山の拡散があったが、映画『乙女ごころ三人姉妹』 も浅草が舞台の映画で、成瀬己喜男監督で原作が川端康成さんである。脚本は成瀬監督でこんなにも脚色するのだと驚いてしまうが、原作の『浅草の姉妹』は、浅草で頑張って生きる三姉妹には変わりはない。花やしきのタワー飛行機に次女お染と三女千枝子が、別々に前後して乗って、その上から、喫茶店の二階の窓が見え、中に男に囲まれた長女おれんをみつけるのである。この偶然の場所での三姉妹の出会いが劇的である。二人は、他の門付けをしている娘とくんでおれんを助ける。おれんは、東武電車で日光に帰る小杉を見送るのである。その後、これから旅興行に出る千枝子をおれんとお染が上野まで送っていくというところで終わる。さて川端康成さんの浅草ものをこれから読むことにする。

- 其角の雨乞いの歌碑は隅田川を渡った向島の三囲神社の中にある。その近くに「すみだ郷土資料館」がある。かつてここで堀辰雄さんの展示に出会って驚いたことがある。堀辰雄さんといえば『風立ちぬ』など、軽井沢の自然豊かな中での清楚な乙女との恋である。下町のイメージがなかったのである。牛嶋神社の近くに堀辰雄旧居跡もある。彼は、養子となっていて家族関係は良好であった。関東大震災で、隅田川に飛び込み、肋膜炎となる。その後、肺結核となるが、この時に肉体的にダメージを受けたのではなかろうか。宮崎駿監督がアニメ映画『風立ちぬ』には、墨田川の川蒸気船が登場し、川花戸船着場がでてくるらしい。というわけで、このアニメもそろそろ観ようと思うし、「すみだ郷土資料館」も再度訪れる機会をつくりたい。

- 喜久次郎と交流のあった、桃中軒雲右衛門を主人公にした映画『桃中軒雲右衛門』と澤田正二郎の新国劇で殺陣師をしていた市川段平を主人公にした映画『殺陣師段平』である。

- 『桃中軒雲右衛門』(1936年)は、成瀬己喜男監督の芸道物といえる。原作が真山青果で、澤田正二郎が上演したのと同じ原作のようだ。静岡の沼津に桃中軒というお弁当屋さんがあるらしいが、それとは関係がない。『鉄砲喜久一代記』によると雲右衛門は、放牛舎桃林という芸人の名がすきで、牛を桃林の野に放つ風景が結城の故郷の風景を思い出させ、桃中軒牛右衛門にしようとしたが、周囲がおかしいというので雲にしたのだそうである。映画は、東京の本郷座での公演に向かう汽車の中からはじまる。時々、かつて東京から下る雲右衛門と女房・お妻との映像とをだぶらせる。

- この映画は、雲右衛門とお妻との他人にはわからない心の葛藤を描いている。はじめは桃中軒雲右衛門がいかに凄い浪曲師であったかを見せてくれるような気がしてみていると何か予想と違うのである。雲右衛門が途中下車して行方がわからなくなる。人気が出たと言っても、東京へもどるのが怖いのであろうかと憶測をする人もいる。雲右衛門がおじいさんと呼ぶ人と苦労した昔を懐かしがったりし、自分の芸に対する自信はあるが人気が出ての人との関係がわずらわしくもなっている。このおじいさんは、『鉄砲喜久一代記』で雲右衛門の若い頃について語っている春日井文之助がモデルのようである。雲右衛門はこの人のもとで修業したことがある。文之助は引退してから松月と名乗り、お浜(映画ではお妻)の死んだ後の三味線を手伝っている。

- 兄弟子の女房だったお妻の三味線の腕は確かなものであった。しかしお妻は近頃、自分の腕が落ちているのに何も言わない雲右衛門にいらだちを感じている。雲右衛門もそれは感じているが、前のように共に芸に向かう気持ちが起らない。さらに雲右衛門は芸者の千鳥を身請けする。お妻は自分は女として可愛がられたことがない。自分は、雲右衛門の芸のために食われた女であると言い放つ。お妻は肺を病み入院するが、雲右衛門は途中まで見舞いにいくが引き返してしまう。そして、人を通して芸に貫いた女として死んでくれと伝言する。嫉妬に狂っていたお浜もその言葉に納得して安らかな気持ちで亡くなるのである。言ってみれば、そこには外からではわからない芸で通じ合った絆があったのであろうが雲右衛門の身勝手ともとれる。

- 人気とお金によって、自分と芸との関係にどう向き合えばよいのか手こずっている雲右衛門の姿もみえる。今の自分に値する修業をしたことを松月と懐かしむあたりには、おれはあそこで土台は築いたのだから大丈夫だと思う自分を見出して確認しているようにもおもえる。千鳥といると明るい気持ちになれるのに、お妻とだと、どうしても芸が介在し、さらにかつて東京を後にした二人の関係が簡単ではない感情をおこしてしまうようだ。お妻が亡くなった病室で、聞いてくれとお妻だけに素直になって一節語る雲右衛門であった。

- 月形龍之介さんの明るい表情と暗い表情の差に雲右衛門の一口では言えない心のうちが見える。お妻の細川ちか子さんが、単純ではない感情を独特の雰囲気で演じる。三味線の手も実際に弾かれたのかどうか分からないが、音に合っていてかなり練習されたのであろう。頂点をきわめていく最後の山場といった映画で、単純ではなく一ひねり加えてある。原作で、真山青果さんと成瀬己喜男監督の捉え方をさぐりたくなる。

- 脚本・成瀬己喜男/出演・千葉早智子(千鳥)、藤原釜足(松月)、伊藤薫(息子泉太郎)、三島雅夫

- 映画『殺陣師段平』(1950年)。原作・長谷川幸延/脚本・黒澤明/監督・マキノ雅弘。長谷川幸延さんは、著作は読んでいないが大阪の芸人などの様子を書かれていて、映画では、成瀬己喜男監督での芸道物の『芝居道』があり、マキノ雅弘監督では、『殺陣師段平』のリメイク版『人生とんぼ返り』と『色ごと師春団治』がある。映画『殺陣師段平』の脚本に関しては、かつて観たときは、それほど感じなかったが、『鉄砲喜久一代記』を読んで観ると、劇団・新国劇の歴史的流れ、澤田正二郎の演劇に対する考え方、そこに、殺陣だけが生きがいの段平を入れるという構成の丁寧さがわかった。

- 大正10年大阪。頭取の段平には殺陣師としての新しい仕事がなかなかこない。『国定忠治』の新たなる台本ができ、段平はこれは、澤田が自分に新しい殺陣を考えろと言ってくれていると思い込む。段平の殺陣は出来上がっていたが、澤田が考えていたのは歌舞伎のような殺陣ではなく、写実の真剣の殺陣で、段平の出る幕ではなく稽古はすぐ終わってしまった。段平は澤田に食い下がる。リアリズムとは何か写実とは何か。そんなおり段平は喧嘩をして、写実の殺陣を感じとるのである。

- 新国劇は大阪で剣劇として人気を博し、東京で再び公演できることとなる。段平も行くはずであったが、来なくていいとの連絡である。東京での公演が上手く行かず、座員の運賃などの経費がでなくなっていた。突然来いとの連絡が入る。やっと東京で当たり始めたのである。喜ぶ段平。結婚して七年の女房・お春は髪結いの仕事をしつつ段平が連れて来た素性のわからぬ娘・おきくともども世話をしていた。だまされ続けて七年と憎まれ口をいうお春も、段平から殺陣をとったら何も残らないことを百も承知なので嬉し涙をそっとふく。

- 新国劇の人気は上がるが、段平はむくれている。澤田にどうして立ち回りをやらないのかとせまる。『父帰る』『桃中軒雲右衛門』『白野弁十郎』などが演目に並んでいる。澤田は、剣劇だけが新国劇ではないという考えがあった。立ち回りのための芝居はしないという。段平はお春の危篤の知らせにも帰ろうとせず、ついに他の芝居の誘いに乗り、新国劇を去ってしまう。お春が亡くなって5年後、段平は中風にかかって身体が不自由になっている。そんな時、昔の仲間が訪ねて来て、南座へ新国劇の『国定忠治』を観に連れてってもらう。そして、30円で中風になった忠治の最後の殺陣を買ってくれるように頼んでもらう。

- 澤田も、自分の考えで段平の想いを切り捨てたことに後悔があり、30円で買うという。段平の最後の殺陣への挑戦が始まる。しかし身体はすでに思うようには動いてくれない。段平は新国劇のお金、80円を持ったまま飛び出し、お春の葬式代などで使い、おきくのくれるお金をためて50円になっており、それに30円を加え返してくれという。澤田たちは段平の殺陣を待っていた。娘のおきくが駆けつけ自分が教えるという。澤田はお客に少し時間をくれるように頼む。おきくが教えた殺陣は、リアリズムそのもで、蒲団から起き上がることもできない、刀を鞘から出すこともできない忠治であった。捕手は、恐ろしがって御用と取り巻くが、時がたち忠治の起きあがれない状態を知った役人は静かに観念するよう声をかけて幕となる。

- 段平は、澤田先生、お客さんが納得するかどうかは知りませんが、リアリズムの中風の忠治であればこういう殺陣となりますよと自分の体で真実を教えたのである。おきくは自分の父が誰だかわからない。澤田は「おきくさん、あんたは段平が父親であってくれたら嬉しいんだろう。段平はお前さんの父親だよ。お前さんだから父親段平の殺陣を教えられたんだよ。」というあたりに、リアリズムに徹底さを求めた澤田正二郎のそれだけではないという思いもかぶさってみえる。

- 段平の月形龍之介さんは、殺陣が命でそれしかない男そのものを貫き、澤田正二郎の市川右太衛門さんは、真実の演劇を求め取り込もうとするインテリさを貫禄をもって演じている。山田五十鈴さんは、こんな女房ならだれでも望むであろうと思う女房・お春である。娘のおきくの月丘千秋さんは、苦労は多かったであろうが、この夫婦のそばにいて幸せであった。段平の最後のことば。「明日、お盆やが。お春に南座に連れて行ってもらい、澤田が勝つか、段平が勝つか見届けて地獄にいくんや。」

- 『鉄砲喜久一代』によると、澤田正二郎の雲右衛門は、本物と見まがうほどの名演技であったと語り伝えられたとある。段平を置き去りにしてしまうくらい新しさを取り入れての演劇道があったのであろう。それにしても澤正は36歳という若すぎる死であった。こうした大衆を相手とした芸というものは、伝統芸のようには残らないが、形を変えてどこかにつながって拡散されていっていると思う。もしかすると、黒澤明監督だって、この脚本を書くことで、その後の時代劇映画の立ち回りになんらかの影響を受けたかもしれないではないか。

- 澤正の『桃中軒雲右衛門』を無性に観たいと思わせられ、さらに映画との比較もあり真山青果さんの『桃中軒雲右衛門』を読んだ。亡きお妻に一節語るところはなく、雲右衛門が死の床についているとこまで描かれている。泉太郎が退学となって、自分が二代目となると告げると二代目はいらないと告げる。「真の芸は一代で滅ぶべきものだ。一代で滅び、後に継ぐ者のないところに、その芸人の誇りがあるのだ。おれは何人(なんびと)の芸も継いではいない。したがって後に残す二代目はないはずだ。」映画よりも、真山青果さんの脚本は、雲右衛門に自分と芸の関係を語らせている。驚いたことに、青山青果さんは、澤田正二郎をモデルとして、これを雲右衛門の中にほうりこんだということである。それぞれの芸のうえで結ばれる二人だったのである。

- 『殺陣師段平』をマキノ雅弘監督が自ら脚本もかねリメイクしたのが『人生とんぼ返り』(1955年)である。段平が森繁久彌さんで、澤正は河津清三郎さんである。リメイクの間に『次郎長三国志』9作品を撮っており、森の石松で才能開花した森繁さんの起用となったのではなかろうか。河津清三郎さんは『次郎長三国志』では大政である。山田さんのお春はマキノ監督の理想の女房であろうから当然そのままである。澤正のそばにいる倉橋仙太郎が水島道太郎さんで『次郎長三国志』の8部では小政で森の石松に自分の女の名前を教えるのに藤の花をさっとひとふりで斬って石松に見せ「お藤ってえんだ。」というところは名場面として語りつがれている。

- 筋は変わらないが『人生とんぼ返り』のほうが、よく整理されていて段平と澤正の芝居に対する関係や新国劇の歴史がわかりやすくなっている。俳優のアップも多くなり、南座など劇場の撮り方や京都の風景も取り込んで少し華やかさもある。お春が死んで一人段平が居酒屋で、俺は河原の枯れすすきの「船頭小唄」を歌う場面があるが、『次郎長三国志』の森繁さんの歌う場面から意識的に段平に唄わせるとしたらと、導入を考えたように思える。おきくは左幸子さんで、独特のリアルさが加わる。最後は、澤正が南座の舞台から死んだ段平の名前を呼ぶと、段平が現れとんぼを切る。そしてお春と共に消えていく。舞台から新国劇の団員が頭を下げて終わりとなる。『殺陣師段平』を基本に『次郎長三国志』を通過しての『人生とんぼ返り』と思わせ、新たに役者を生かして臨まれた作品となっている。

- 喜久次郎と関係したその他の人たちについて。相撲の常陸山は若いころから喜久次郎の吉原の家にきていた。その常陸山が突然伊勢松坂の巡業中にいなくなってしまった。東京相撲にもどるのはそれから三年後である。そのころは名古屋相撲とか京都相撲とかにわかれていたようである。常陸山は名古屋相撲で腕をあげ大阪相撲にいた。東京相撲も詫び状を入れてもどることをすすめる。こばむ常陸山。彼の気持ちを変えさせたのは喜久次郎であった。喜久次郎は鉄砲を封印して言葉を玉にして相手を打つ修業をしてきたような説得力である。常陸山は頭を下げ、幕下から出直す。常陸山は親に反対されて入った相撲界だった。それから三年後大関になった時、喜久次郎の計らいで親にも晴れ姿をみてもらい勘当をとかれる。

- もう一人若者が出入りしていた。立原卓蔵で、その後花井家の養子となる花井卓蔵ある。吉原で喧嘩していたのを喜久次郎が助けたのである。卓蔵は、代言人(弁護士)の試験に受かっていた。腕力じゃなく説得力で相手を負かすのが本筋だろうと喜久次郎に言われ、ごもっともですとばかりに納得する。彼はその後、金玉均事件、足尾銅山の鉱毒事件、伊庭想太郎事件、日比谷焼打ち事件など世の中の人々が注目する事件を弁舌爽やかに闘う。日比谷焼打ち事件では、この国民大会に喜久次郎も参加していて、彼の知り合いが多く検挙され花井卓蔵に弁護を頼むことになる。芝居などにでてくる代言人は、法をかざしてお金の取り立てをする人なので、こういう弁護士もでてきていたのかと考えをあらたにする。

- 残念なことに頂点を極めながら転げ落ちるのが桃中軒雲右衛門である。雲右衛門は兄弟子の三味線弾きの女房と結ばれ西に落ちていたが、九州で大人気となっていた。雲右衛門の東京進出を喜久次郎は頼まれる。喜久次郎は別当の時、小繁時代の雲右衛門の浪花節を聴いており会っていた。事情を知り、引き受けた喜久次郎は自分の本郷座でやらせた。さらに「でろれん」といわれていた浪花節を歌舞伎座で興行させたのである。大成功であった。しかし喜久次郎には違和感があった。成功とともに頭も上がるばかりである。ついに喜久次郎は雲右衛門と手を切る。喜久次郎がいないとなるとレコード『義士銘々伝』著作権の問題がぶりかえされ、そのころから雲右衛門は酒を浴び、胸の病気で亡くなってしまう。(大正5年・43歳)

- 喜久次郎と澤田正二郎が会ったのは大正5年である。澤田は島村抱月の劇団・芸術座に参加していた。新劇による芸術至上主義を掲げていた劇団・芸術座が浅草の常盤座に登場した。浅草の大衆のための行楽街への進出は、新劇の理念からすると賛否両論があった。島村抱月と松井須磨子の結びつきは、抱月と師・坪内逍遥との仲をさいた。いろいろあった劇団・芸術座も『復活』での挿入歌『カチューシャの唄』、『その前夜』の挿入歌『ゴンドラの唄』の流行で、松井須磨子は大女優となっていた。その相手役が澤田正二郎であったが、澤田は須磨子のわがままに嫌気がさし、芸術座を脱退していたが、抱月に呼び戻されての浅草であった。澤田は浅草の体験でその後庶民のための芸術を探すことになる。

- 喜久次郎は澤田に真剣の切り合いについて自分の子供時代に見た天狗党などの死闘から話す。この時耳にした話が、後の澤田の剣劇の殺陣の探求へとつながる。抱月は大衆にうけたもうけで芸術劇をめざすという作戦をつきすすめようとしたが、澤田は疑問を感じ、須磨子の言動にも嫌気がさし、再度芸術座を脱退し新国劇を結成する。抱月の急死で須磨子も後をおうことになる。新富座での新国劇の旗揚げは不入りで関西にて、澤田の殺陣の探求はうけいれられ東京での明治座での公演となる。最初は不入りであったが『父帰る』『国定忠治』で盛り返し『大菩薩峠』で大当たりとなる。

- 島村抱月とのこともあり、澤田は浅草進出をためらっていたが、喜久次郎のすすめもあり、松竹のもとをはなれ、喜久次郎の公園劇場での浅草乗り込みとなる。新しい大衆演劇をめざし『国定忠治』『机竜之介』『月形半平太』『清水次郎長』『沓掛時次郎』などの剣劇が庶民の大喝采となる。剣劇だけでなく澤田は、真山青果作の『桃中軒雲右衛門』なども上演している。しかし、大事件も起こった。大正12年8月29日、浅草象潟(さきかた)警察署員による新国劇座員の40数名の連行事件である。賭博の現行犯の名目で連行され、拷問もおこなわれた。澤田も威儀を正して出頭したが、鉄拳と靴の襲撃をうけた。喜久次郎も警察庁へ出頭し収拾を依頼。9月1日には、あの関東大震災である。座員は警視庁の地下から、非常事態における責付放免として釈放された。どうも他の興行師からの妬みがあったようである。

- 喜久次郎の言葉が、あの事件がなければ、公園劇場の中は満員で、そのお客を殺さずにすんだのだから神に感謝しなくてはならないであった。そして公園劇場の焼け跡で天幕をはり、東京として復興第一番ともいえる公演をしたのである。根岸浜吉の亡きあと根岸興行は、金竜館でオペラを、常盤座で新派あるいは旧派の芝居を、東京クラブでは、映画を上映していたが、三館共通券という方式もこころみている。三館を廊下で結び、映画入場料が七銭だったので、十銭にしたのである。安すぎとおもうが、一日のうち三館全部見られる人は数少なく、二館みるとしても十銭は安いと大当たりだったらしい。これは経験してみたかったです。映画派もちらっとオペラをみれて、次はオペラを主にと思うお客もいたであろう。

- 昭和3年に喜久次郎(70歳)は息をひきとるが、お葬式で棺をかついだのが両国の春日野(栃木山)部屋の力士たちであり、その先導をしたのが澤田正二郎であった。友人総代として花井卓蔵、横山大観の名もあった。澤田正二郎は翌4年になくなっている。36歳という若さであった。喜久次郎は鉄砲を封印したあとも鉄砲喜久の名前で呼ばれ、鉄砲喜久がいうならと難しいこともおさまったといわれる。

- 別当の喜久次郎のほうは、泣く子も黙る小金井金次郎一家を相手にするときがきた。小金井一家のものが馬車の伝法(ただ乗り)をしたのである。黙っているような喜久次郎ではない。相手をやりこめ、後日払うという約束をとりつける。相手から金を渡したいと連絡がくる。喜久次郎は一人で乗り込んだ。その時懐から出したのが鉄砲だった。これは、郵便馬車には重要な郵便や現金が積まれていて襲われたことがあり、それから駅逓局は別当のおもだったものに鉄砲を持たせていたのである。このときから「鉄砲喜久」の名前がついた。しかし、いざこざはおさまらず喜久次郎は警察のやっかいになる。

- 警部から大福餅を出され、このままではお前の一生はまっとうできない。八王子から姿を消せ、と言われる。その人は、子供の頃、父の使いでの山道で倒れていた天狗党のひとであった。喜久次郎は、持っていた大福餅と弁当を与えて助けたのである。喜久次郎の実家は菓子製造をしていた。八王子に来てすぐ警察につかまり釈放してくれたのもこの人であった。

- 喜久次郎は新宿で飲み屋を始める。ところが、客は別当仲間で、小金井一家や他の一家も客として相手をしなくてはならない。そんなおり不審火で店は焼け、隣家も焼けてしまい債務の問題で裁判所に呼び出された。その裁判長が、喜久次郎の親戚で、喜久次郎は今のやりかたでは滅亡しかない。自分で火をつけたのと同じだ。鉄砲を封印し、どん底からやり直せとさとされる。預けられたのが吉原の稲弁楼で、ここで技夫(牛太郎)として働くことになる。このとき喜久次郎、31歳。

- 牛太郎とは、番頭のことで、立派な牛台の上にすわって、客の呼び込み、楼内すべての監督をしていた。外からみるとただの呼び込みにみえるが、「毎夜登楼した客の人相、推定年齢、顔立ちの特徴、服装など」を記録して警察に届ける仕事もしていた。短時間のやりとりでそれだけを把握していたのである。

- ここで喜久次郎は、亡くなった初恋の人お辰に会ってしまう。名前もお辰であった。この人は、辰巳楼の女将であった。主人に早世され、実質的な後援者がすでにいた。後援者というのが、台屋であった。台屋というのは、客の食する物を直接座敷へ届ける仕出し屋で、この台屋者が郭で腕力を振るう客に腕力をもって応酬できる荒っぽい男たちであった。それでも喜久次郎はあきらめられなかった。そんな時、根岸浜吉と再会する。10年ぶりである。

- 浜吉は浅草六区建設の夢に向かってつきすすんでいた。浜吉は喜久次郎の願いを引き受けてくれ、喜久次郎とお辰は結婚できたのである。ただし、辰巳楼はたたみ、新たに稲弁の二字をもらい辰稲弁とし、喜久次郎は入り婿となった。入り婿の条件として、吉原はねぐらで仕事は浜吉達と外でするとした。喜久次郎は、この商売をやめたかったが、その後の話し合いでもお辰にはお辰の考えがあり曲げなかった。結婚式には、守田勘弥が黒の礼服で、左團次は舞台の富樫の衣裳に長袴だけとりかえて駆けつけたので、吉原はてんやわんやである。ただの牛太郎であった鉄砲喜久はたちまち大物になってしまった。

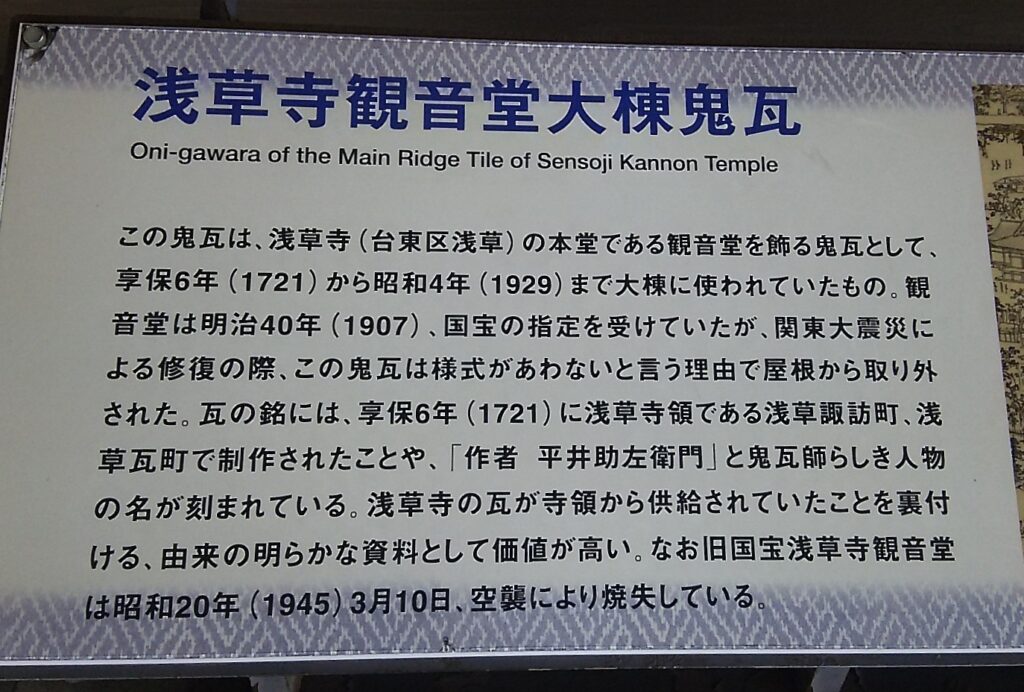

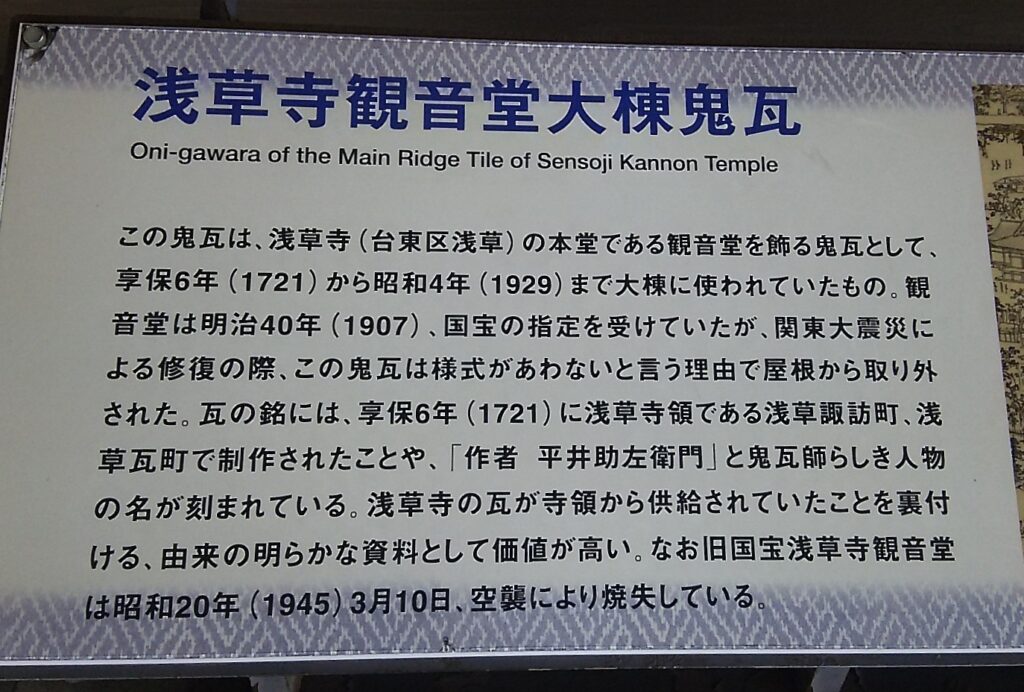

- この頃、勘弥は高利貸しとのやり取りで大変だったが、落ち目の新富座に左團次は残っていた。『上野戦争』と『勧進帳』で大入りとなり、木挽町にできた歌舞伎座のほうがが苦戦。勘弥は歌舞伎座に興行主任としてむかえられ、歌舞伎座で再び團・菊・左の舞台が実現するのである。勘弥は明治30年に亡くなり、新富座は時を経て松竹の経営となるが関東大震災で崩壊し再建はされなかった。関東大震災での浅草寺の修復もおこなわれる。その時観音堂の屋根の中心にあった鬼瓦取り外されてしまう。その鬼瓦が「江戸東京博物館」の一階に置かれている。

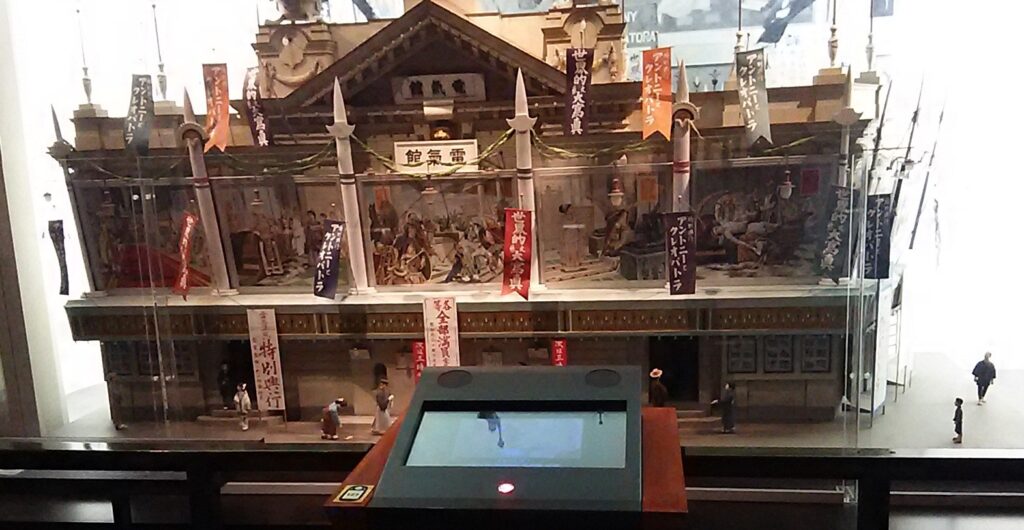

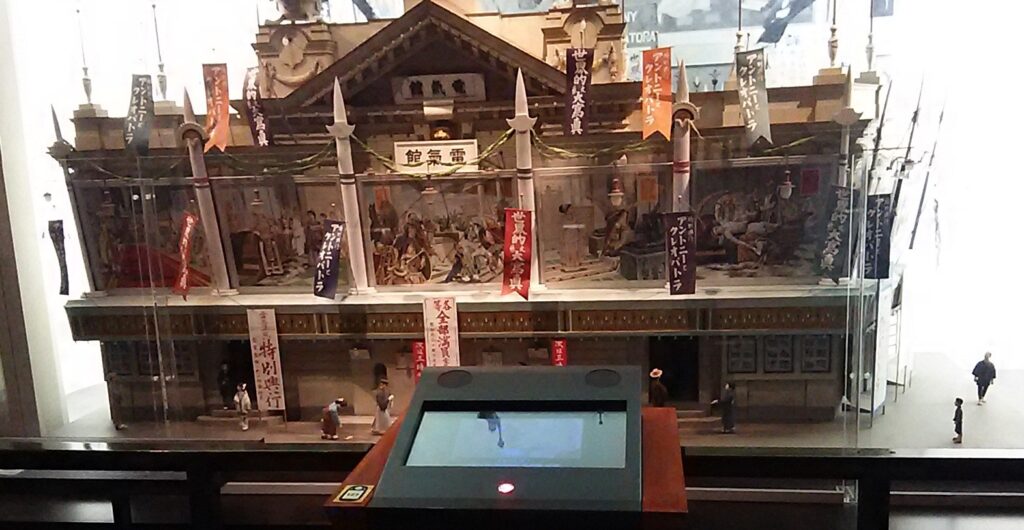

- 崩壊したものには十二階の凌雲閣がある。浅草公園のひょうたん池からその姿を眺める絵があるが、「江戸東京博物館」の浅草ゾーンにその模型がある。ゆっくり眺めにいく。前に来た時より見た事のない模型の凌雲閣が身近になってみえる。

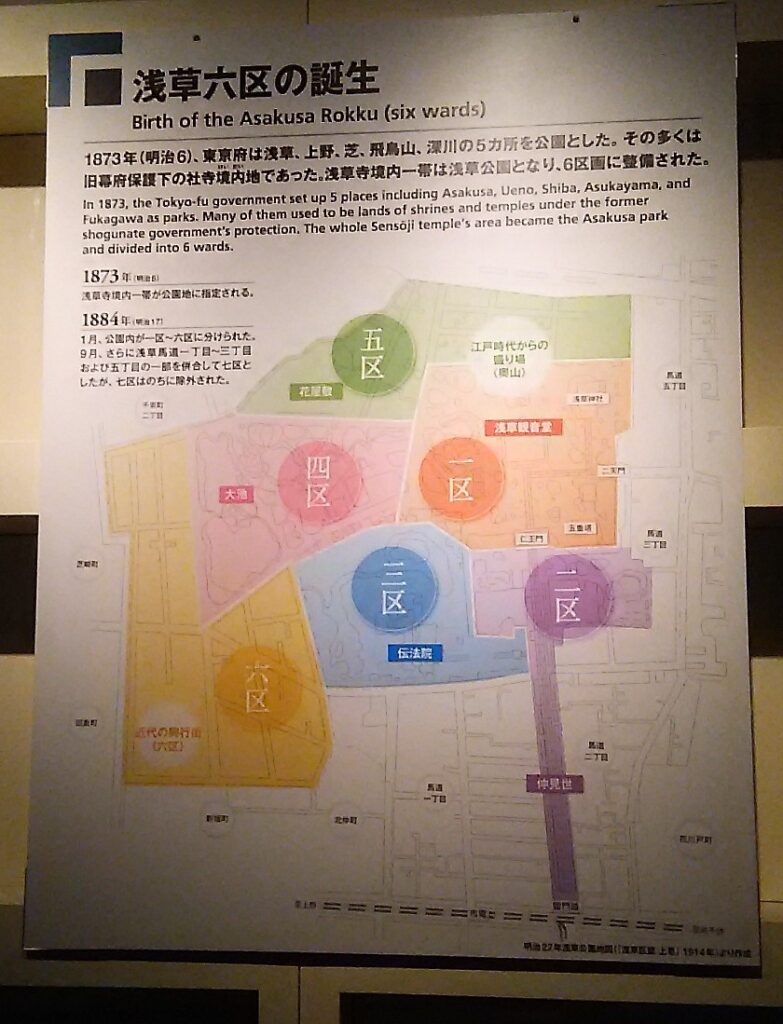

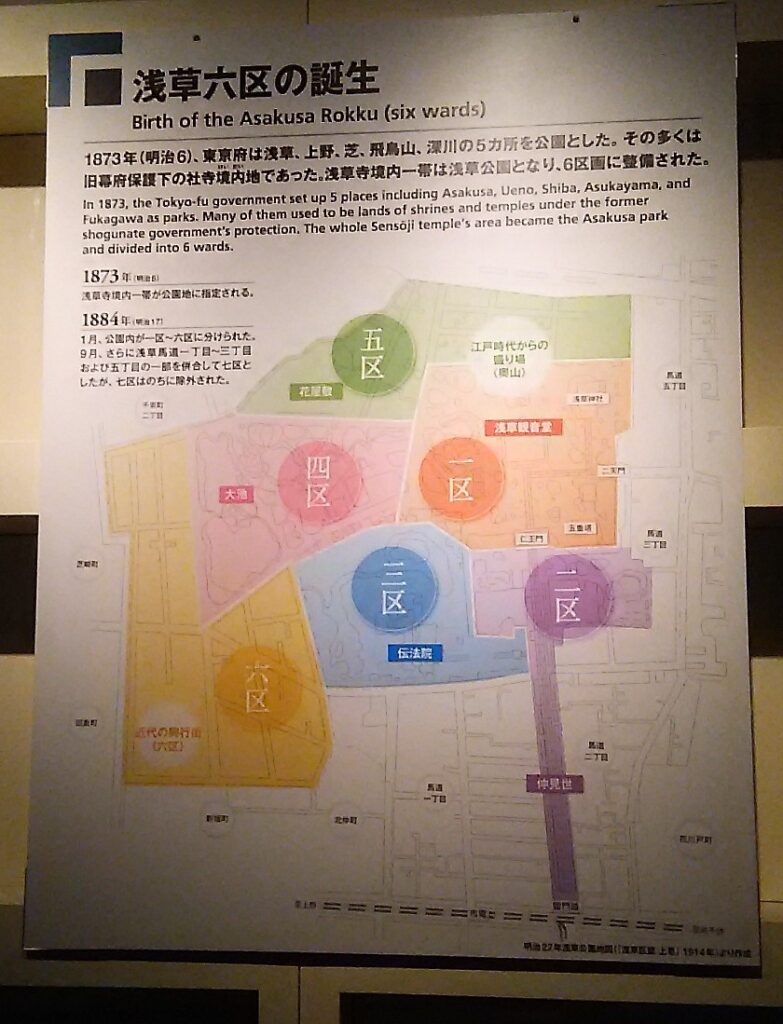

- 浅草公園は、明治6年に上野寛永寺と芝増上寺が公園になったのと時を同じくしている。浅草は低地で浅草田んぼとよばれていた。六つに分けられ、浅草の行楽街の全盛期には、一区が浅草寺、二区が仲見世、三区が浅草寺伝法院、四区が木馬館通り、五区が花やしき、六区が映画館街である。根岸浜吉の六区建設の夢は四区、五区、六区が含まれていた。風紀問題、喧騒など様々な問題があったが、六区浅草公園内で道化踊りの興行許可がやっとおりる。続いて玉乗り、のぞき眼鏡、剣舞、幻燈、パノラマなどが人々をたのしませることになる。

- 「江戸東京博物館」には、その後の、六区の電気館や映画館街のジオラマや地図などがある。ひょうたん池は今のウインズ浅草(JRA場外馬券売場)のところにあった。ウインズ浅草の前にあった映画館がなくなり、今は建物がないので明るく、その通りからひさご通り、花やしき通りが行きやすくなり、ここはど~この細道じゃと散策しやすくなった。浅草には高い建物は似合わない。今のうちに楽しんでおくことにする。博物館には、江戸時代の実寸大の日本橋があるが、今回は意外と短いのに気がつく。両国橋と広小路の見世物小屋などのジオラマもあり、中村座もある。四谷怪談の小さな舞台の仕掛けがもあり、短時間で提灯ぬけ、仏壇返しなど係りの人が説明してくれる。

- 吉原には三きくがそろった。大阪楼の松本菊次郎。中村楼の菊次郎。辰稲弁の山田喜久次郎である。明治29年三陸沿岸で地震による大津波がおこる。吉原には東北出身者多い。三きくは支援物資をもって災害地に飛んだ。想像を超えていた。喜久次郎は、顧問をしていた本郷の春木座(のちの本郷座)で天災の大変さを伝える『三陸大海嘯(つなみ)』の芝居を沢村吶子(とつし)を中心に上演し、救済をうったえ大入りで、慈善興行の収益金を東北三県に送った。春木座は本郷座になってから新派の人気もあり一流の劇場の地位をえる。

- 根岸浜吉は喜久次郎より32歳年上であったが85歳(明治45年)でなくなり長命であった。二人の間にお金の貸し借りはなく、喜久次郎は浜吉に仕えた。根岸興行内にあって喜久次郎は浜吉の代理を勤められる実力がありながら、相談役に徹し、出資者としての立場にはたたなかった。浜吉は浅草公園に常盤座をたて、金竜館では映画で儲け、赤坂に中劇場の演技座をつくった。演技座は歌舞伎役者の稽古場的役割を果たし、新派の井伊蓉峰はここで育った。浜吉に実子がないため親戚の小島丑治を娘と結婚させ養子とした。この後実質的浅草六区の繁栄は、養子の小島丑治とそれを支えた喜久次郎の力による。

![]()

![]()

- 映画『浅草・筑波の喜久次郎 浅草六区を創った筑波人』から、喜久次郎さんを知り、不完全燃焼から『鉄砲喜久一代記』の本に出会い、ドカーンと壁が破られたような感じである。筑波山下の北条村の茂在喜久次郎は、子どもの頃から天性の暴れ者で暴れ喜久と呼ばれていた。そんな喜久次郎に剣術、柔、読み書き、算術などを教えたのは、宝安寺の住職・宗円である。喜久次郎が子供の頃、天狗党の旗揚げがあり、喜久次郎の父は天狗党の後押しをしていた。著者の油棚憲一さんは本名・茂在寅男さんで、600年以上続く家系の同じ一族の出であることは間違いないとされている。資料的にもよく調べられていて水戸藩が幕末から明治にかけて内紛でいかに多くの人材をを亡くしたことかと言及されている。

- 喜久次郎は、天狗騒動で、まじかに人の生死をみている。さらに人の浮き沈みも目の当たりにし、12歳で父が亡くなり父の遺言で他人の冷や飯食わなきゃ偉くなれないと、奉公にでる。よく働いたが、番頭の不正を見逃しておけず暴力をもって懲らしめる。喜久次郎には、三つ年上の初恋の人・お辰が心の支えでもあった。ところがお辰は嫁入り前に桜川に飛び込み自殺していた。その日は、喜久次郎がかつて桜川に流され死にそうになった日であった。お辰の覚悟の自殺であった。喜久次郎は放浪の旅にでる。18歳の時、東京にでてきて新富町の劇場の前にたつ。大看板が風で倒れそうになり、それを押さえる木戸番に喜久次郎は加勢する。ふたりは筑波下の方言を飛ばし合う。それが、根岸浜吉との出会いであった。「長脇差しの浜吉」として喜久次郎も名前は知っていた。

- 浜吉は新富座の立見席の株をもっていて木戸を預かっており、十二世守田勘弥とは縁続きであった。喜久次郎が初めて観たのは『川中島』で芝居と役者に魅了された。浜吉の手はずで喜久次郎は初代市川左團次の家に住み込みで働くことになる。浅草猿若町に中村座、市村座、守田座があったが、新富町は短期間新島原の名で遊郭があり大暴風で多くの家が倒壊し、遊郭も立ち退きとなる。その空き地に浅草から新しい新富座を立てたのが十二世守田勘弥であった。

- このあたりは、四世市川小団次と河竹新七(黙阿弥)の関係、小団次の養子となって上方から江戸に下った升若が左團次と改名。上方弁が観客に失笑を買い、河竹新七や守田勘彌に助けられ修業に修業を重ねたことなどが書かれていて興味深い。猿若町時代は劇場がはねると車に乗れるような役者になれと言い聞かせ、吾妻橋を渡り自宅の柳島まで歩いて帰り、夜食をとると妙見様へはだし参りをして、江戸流の台詞の練習をしたとある。喜久次郎が仕えたころは、団・菊・左の時代で、左團次は大成していた。喜久次郎はこの苦労人の左團次を敬愛しよく仕えたのである。

- 新富座は建てて五年で火事のため全焼してしまう。守田勘弥は、新しい新富座を建てることを発表する。総レンガ造りで、照明はガス燈である。収容人数は2000人。資金集めに苦労し、工事は中止という事態もあったが、そんなことが外にもれては信用にかかわるので、偽装をした。こういう時活躍するのが道具方と親しくなっている喜久次郎である。道具方に頼み、あちこちの建築現場からかんな屑を買い集め新富座の建築現場入口に盛り上げたり、金主をつれて勘弥が案内するときは、新富座の印半纏の者が先にいって忙しく立ち働くのである。大工棟梁以下がいかに勘弥を応援していたかである。

- 明治11年めでたく開場となった。国家行事のような大イベントであった。陸軍軍楽隊の演奏、続いて海軍軍楽隊の演奏。音楽が終ると、菊五郎、團十郎の祝辞。幕がおりた舞台では、團十郎の翁、菊五郎の三番叟、左團次の千歳、家橘のツレである。舞台が終わりに近づいたところで、ガス燈がつく。その明るさに皆驚いた。読んでいると写真でみただけの新富座の中まで観えるようである。浜吉も喜久次郎も涙、涙である。ここから歌舞伎の演劇改良も始まるのである。喜久次郎はといえば、またまた怒りを抑えられない場に遭遇してしまうのである。

- 苦労人の左團次を敬愛する喜久次郎は、菊五郎の物腰が気になっていた。そこへ、『高橋お伝』の舞台幕引きで、幕引きが腹痛をおこし、喜久次郎が代わってやることになった。初めてである。幕が足に絡まりつつも何とか引き終るのである。菊五郎から叱責が飛んだ。喜久次郎はカチンときて言いたいことを言ってしまい火に油をそそいでしまった。浜吉が間に入っておさめたが、役者側も道具方も後へは引かず、次の日の幕は開かなかった。喜久次郎は責任をとって再び流浪の身となった。浜吉は、二、三年たったら俺のところに戻ってこいといったが、ふたたび会うのは十年後であった。

- この旅で、喜久次郎は、「役者の大詰めの所作と、幕引きとの間の呼吸の一致ということは、素人である自分などには分からない真剣なものがあるのだろう。」ということなどまで考えられるようになっていた。陸(おか)蒸気で横浜へ出て、そこから九州までめぐり、日本海側を通って人々の生活を見って回った。新しい世の中について行けない人々。自由民権運動。東京に近づき、八王子で足を止めた。秩父貧民党。八王子困民党。そんな中、困民党に間違われ警察に引っ張られる。すぐ釈放されたが、そこで知り合った者の紹介で鉄道馬車の御者となる。

- 一回目の流浪の時、盛岡の馬市の仕事をして馬のあつかい方と乗り方は経験ずみであった。御者を別当(べっとう)と呼び、半纏が細かな弁慶模様で粋だった。「馬車の別当さんは小弁慶のそろいで、東京島原迷わせる」と歌われた。郵便乗合馬車というのがあり、郵便物を運ぶのが第一で、そこに6人ほどお客が乗れた。東京から甲府まで、三日かかった。喜久次郎はそれを一日にする提案をする。優秀な御者を選び、馬車も新しくして要所、要所に替えの馬と御者も替え連続13時間で走らせる。客を安心させるため転覆保険付きとした。「はやあし馬車」。馬車の急行である。雨のときは、小仏峠、笹子峠は駕籠にして運賃を安くするのである。定期便二便と「はやあし馬車」が一便走ることになった。

- この乗合馬車、「車の構造は悪く、車輪は鉄の輪付きの木製。ガラガラと音はうるさいし、道路はでこぼこ。尻は席から飛び出すし、頭は屋根にぶっつかる。」喜久次郎の手綱さばきは見事だったようである。少し寄り道をしますと、泉鏡花の『義血侠血』(滝の白糸)で、水芸の太夫滝の白糸が出会うのが馬丁(べっとう)の欣也である。馬車の客と人力車の競争となる。三月歌舞伎座の演目である。この部分は、滝の白糸(壱太郎)の語りとなる。途中、二頭の馬の一頭を馬車から放し、酒代をはずんだ滝の白糸を乗せて欣也は次の茶店まで走り届けるのである。これには滝の白糸もぞっこんである。話しだけの馬丁・欣也(松也)がさらりと登場である。滝の白糸の話しに納得である。この馬車の中の客の様子も、この本ではっきりした。

- 『水戸黄門』が出てきたとなると、浅草木馬亭での初体験に触れなくてはならない。木馬亭は浪曲の定席があり澤孝子さんを生で一度お聴きしたいと思っていた。木馬亭も初めてである。浪曲の出演者は全て女性であった。間に講談が一席入り男性である。浪曲の大山詣りがあり、落語の笑いへの調子とはやはり少し違う。黄門記の「孝子の訴人」をされた方が、年でもう声も出なくてと言われたが泣かされてしまった。確かにお声は出ないがその熟練度はここに芸ありの国本晴美さん。もしかしてと思ったら、亡くなられた浪曲界で革命児的活躍をされた国本武春さんの御母上であった。澤孝子さんは、五月なので爽やかなものをと姿三四郎と乙美との出会いを声量たっぷりと聴かせてもらう。浪曲も講談も知っていそうで知らな話しが沢山ありそうである。

- 木馬亭のお隣が木馬館で大衆演劇をやっている。夕方の部にちょうど良い。席を確保し、外で食事をしてからふたたび入館する。劇場は小さいが前の人との高さがあり見やすい。橘菊太郎劇団である。若い女性客が多いのに驚く。お隣の席の方は橘大五郎さんを小さいころから観ているのだそうで、近頃は大衆演劇も若い方が増えたと言われる。木馬亭で浪曲の平手造酒を聴いて、こちらでは立ち回りで手を震わせている酒乱の平手造酒が出て来て笑ってしまった。同じ人物を違う角度から観れ、それぞれの捉え方の多様性が楽しい。途中から入場されるお客に対する席の確保なども案内係りが手際がよく、気持ちよく観劇できた。舞台が狭いので芝居をする役者さんの苦労が垣間見える。毎日出し物が違い、終演後はお客様ひとりひとりと握手されてのサービス精神が凄い。

- 木馬亭と木馬館を隣としたが、建物は一つで、一階が木馬亭で二階が木馬館で、一階にそれぞれの入口がある。この建物の前で、佇む人物の映画があった。映画『浅草・筑波の喜久次郎 浅草六区を創った筑波人』(2016年)で、浅草六区にたずさわった山田喜久次郎がタイムスリップし、娘と人力車に乗って浅草を訪ね、木馬館の前で「もうここしか残っていない。」というのである。映画では、木馬亭はシャッターが降ろされている。北野武監督の『菊次郎の夏』の菊次郎は北野監督の父親の名前だそうであるが、浅草で「きくじろう」が重なってしまった。

- 橘大五郎さんは、北野監督の『座頭市』に出演されている。筋を忘れているので見直した。詳しくは書かないが、親を殺され復讐のため女芸者に化けて姉と旅をする弟役。大五郎さんの子供時代が早乙女太一さん。太一さんの舞台は観ている。その他、大衆演劇での舞台を観ているのは、沢竜二さん、梅沢武生さん、梅沢富美男さん、松井誠さん、竜小太郎さん、大川良太郎さん、門戸竜二さん。さて、大衆演劇の旅役者が出てくるのが映画『こちら葛飾区亀有公園前派派出所 THE MOVIE ~勝どき橋を封鎖せよ!~』(2011年)である。では、こちらの映画から。

- 「こち亀」は、両さんの顔と制服姿は知っているが全く真っ白と言っていい。小学校時代の両津勘吉君は、旅役者の子にどうも恋をしたらしい。勘吉君は、その子に勝どき橋が開くことを説明するが信じてもらえない。女の子は短い期間で転校してしまう。両(香取慎吾)さんは今も、勝どき橋を見つつ、両腕で開いたその様子を示す。両さんのノスタルジーが伝わってくる。もしかして、映画のどこかで勝どき橋がひらくのかもしれないとワクワクする。もちろんCGであろうが、見て観たい。その女の子が座長(深田恭子)となって再び両さんの前に現れる。

- 女座長の桃子には娘・ユイがいて、夫は行方不明である。両さんは子供たちの考える悪戯を一緒になってやるような幼さがあり、子供たちと友達である。ユイは、母が旅役者であるため、同級生の仲間に入れなかったのであるが、両さんは、その悩みを解決してあげ、自らも芝居に参加する。桃子と浅草を歩き、凄く良い雰囲気でもしかしての空気となる。そんなおり、ユイが誘拐される。犯人は本当は警察庁長官の孫を誘拐しようとして間違ってユイを誘拐したのである。両さんは子供たちと仲が良いのが幸いして、子供たちから犯人のヒントをもらい犯人逮捕となる。「勝どき橋を封鎖せよ!」は、勝どき橋で身代金を用意して待つようにとの犯人の要求からである。

- 犯人は、子供たちや、両さんを励ましてくれた交通整理のおじさんであった。それには、警察庁長官の孫娘を狙うだけの動機があり、その手助けをしていたのがユイの父親であった。それでも、桃子は夫を待っていたことがはっきりして、両さんの恋は儚くも終わってしまうのである。しかし、勝どき橋が開いたということだけは、ウソではなく本当に開くのである。CGであるが、やはり感動ものです。漫画の主人公であるから両さんは誇張されてはいるが、話しの筋はまともでした。

- 桃子の舞台、「鼠小僧」は浅草の雷5656会館で撮影されたようです。大変だと思ったのは、両さんが、下駄のサンダルで走りまわることである。時としては、ビニール製のサンダルだったりしたが、どちらにしてもこれで走るのはきついであろう。両さんは浅草生まれの浅草育ちなので、浅草寺横の浅草神社に「友情はいつも宝物」と記された碑がある。両さんの少年時代の友情を描いた「浅草物語」にちなんだ碑です。映画の主題歌は『三百六十五歩のマーチ』(水前寺清子)のカヴァーで香取慎吾さんが唄っている。

- 監督・川村泰祐/原作・秋本治/出演・香里奈、速水もこみち、谷原章介、沢村一樹、夏八木勲、平田満、柴田理絵、ラサール・石井伊武雅刀

- 木馬館に行った時、東十条にある大衆演劇の篠原演芸場がもっと雰囲気があってよいとのお客さんの声を聞く。その前から行っておきたかった劇場である。橘大五郎さんが、6月は篠原演芸場での公演と知りさっそく行った。お客さんの乗りが半端ではない。ゲストの大川良太郎さんと大五郎さんの掛け合いのツッコミとボケが笑いに笑わせてくれる。小さな劇場ならではの共有感が爆発する。その後、友人たちと待ち合わせて浅草の駒形どぜうへ。一度食べたかったのである。どぜうなべ。美味しかった。駒形橋から吾妻橋まで川べりを歩く。さわやかな川風で、いい気分で屋形船の行き来する隅田川を眺める。また一つ浅草を満喫できた。松屋に時計がある。う~ん。先の映画ロケ地予想がくずれるかも。そうであれば、気ままに楽しんでやっていますのでごめんなすってである。

- 映画『浅草・筑波の喜久次郎 浅草六区を創った筑波人』。この映画は浅草を知るうえで興味深い人に巡り合えた。山田喜久次郎というかたである。筑波の北条出身ということで浅草・筑波とあるようにその二つの地を結ぶことにも光をあてている。そのためもう少し浅草での喜久次郎さんを知りたいと思う者には物足りなかった。『鉄砲喜久一代記』(油棚憲一著)があるので、個人的にはそちらでさらに愉しませてもらうこととする。映画の方は、つくば市で劇団をやっている若者・幸田啓介(長谷川純)と脚本担当の中町夢子がタイムスリップし、明治の浅草に紛れ込み山田喜久次郎(松平健)に助けられる。その時、喜久次郎は懐に鉄砲を持っている。

- 啓介と夢子は三年間喜久次郎のもとで、喜久次郎の生き方を目の当たりにする。そこには、浅草に初めての劇場・常盤座を創立した根岸浜吉(北島三郎)もいた。喜久次郎は新富座で興行の修業中の浜吉と出会う。浜吉は筑波の小田出身であった。喜久次郎は左團次のところに居候させてもらったりもしている。啓介は現代にもどってみると、三年と思っていたのが三日間の行方不明であった。啓介の劇団「ナイトアンドディ」は借金だらけで大家さん(星由里子)から家賃の催促を受けている。家賃の棒引きの条件として大家さんは自分と猫だけに芝居をみせるならという条件をつける。啓介は喜久次郎の物語を芝居にすることにした。

- 啓介は病気の母(秋吉久美子)にも見せたいと、もとSKDのダンサーだった大家さんを上手く乗せて皆に見てもらえるようにする。芝居上演まで色々あるが、壁にぶつかると喜久次郎が現れ意見してくれ、若者の成長を描いた青春物ともいえる。こちらは、山田喜久次郎さんや根岸浜吉さんのことがもっと知りたい気持ちが強く、少し欲求不満でした。その分、喜久次郎さんの本は無いのかと捜すこととなり結果よければすべてよしである。映画では、喜久次郎さんは芝居の幡随院長兵衛をみて、こういう生き方をしようと思ったとしている。このかたヤクザの親分ではありません。親分と呼ばれるのは嫌ったそうです。喜久次郎さんと当時の東京市長・尾崎咢堂(田村亮)との対決もなかなかの見せ場です。挿入歌の『むらさき山哀歌』は松平健さんが唄われています。星由里子さん、映画ではこの映画が最後でしょうか。最後まで愛くるしいです。(合掌)

- 監督・長沼誠/脚本・香取俊介/出演・水島レイコ、戸井智恵美、綾乃彩、門戸竜二、沢竜二