猪の年だからというわけではないが、猪突猛進の旅となっているかもしれない。昨年の箱根から始まっているともいえるので、猪とは関係ないかも。まだ行っていない気になる場所をかたずけたいと思って行くと新たな情報を得、方向転換して突き進むということになる。少しお酒の入った猪のジグザグ突進。そこどけそこどけ。

先ずは千葉の『南総里見八犬伝』の<伏姫ノ籠窟>に行きたいと思っていたひとつ。近親者の若い人がつき合ってくれるというので正月早々行動する。彼はこの辺りの海岸線は自転車で走っているらしい。本当は冨山まで登るのが良いのだがそこまでの元気はない。<伏姫ノ籠窟>はJR内房線岩井駅から歩いて40分位で富山の裏参道にある。富山を表参道から登り南峰に到着し、つづいて北峰(こちらのほうが見晴しが良いらしい)へ行き、裏参道から降りるのが一般的であるらしい。そう思っていたらなかなか行動できなかったので<伏姫ノ籠窟>だけとした。短い猪突猛進である。

岩井駅から線路を渡り古い案内図に富山小学校とあるが様子が違う。(今は体育館のみ)それを左手にして進み、さらに福聚院を左手にして進み、芝入口を左に入り冨山中学校をめざす。学校が新しい感じ。富山学園とあり小学校もここに移っていた。あとは道なりに行けば門が見え上に<伏姫ノ籠穴>と書かれていて階段が続く。

八犬士の名前が書かれた八角形の踊り場があり、先の岩場の間の階段を上ると洞穴があり白い球が一つありその奥に八犬士の名前が見える。

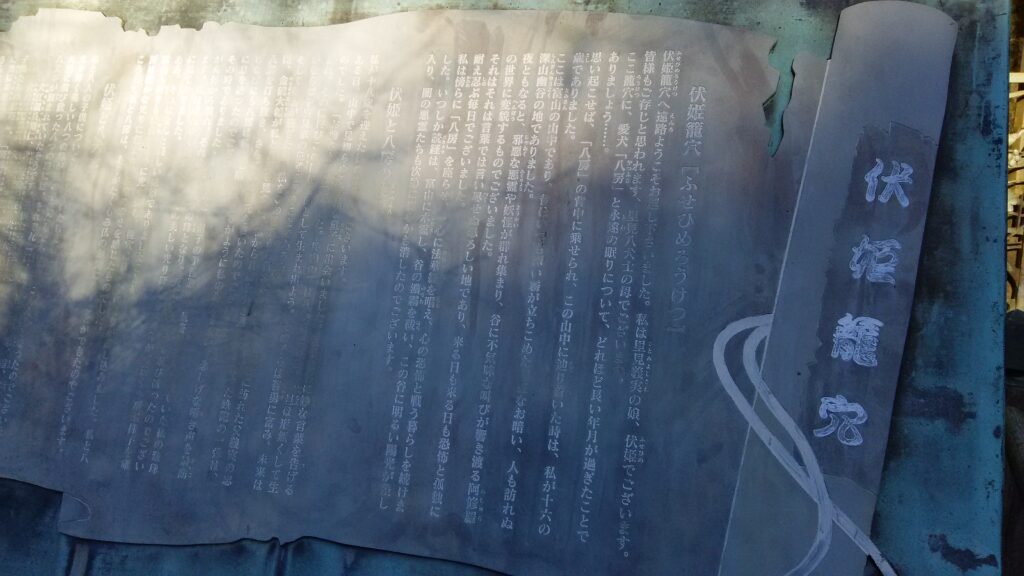

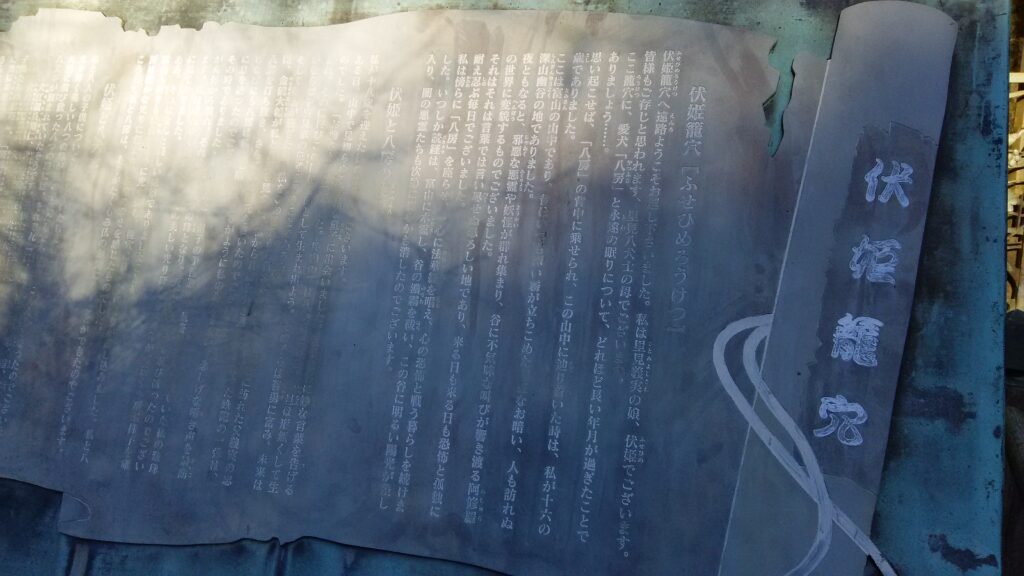

石板に、「伏姫籠穴へ遠路ようこそお越しくださいました。私は里見義実(さとみよしさと)の娘、伏姫でございます。」と犬の八房とともに十六歳のときに籠り、十八歳のときに童子があらわれ受胎したことを知らされ八犬士の誕生の紹介文がある。文字が見えづらいのが残念である。

門まで戻ると門の右手上に<犬塚>の石碑があった。

同道者には先に下りてもらいその先の道の様子を見てもらう。道は20分位は穏やかな道でその先から急な階段道がつづいているとのこと。やはり富山までは無理なようであった。偵察ありがとうである。何となく富山の様子がわかった。

水仙が咲いていてこの時期が空気もクリアで展望にも良い時期だそうである。北峰の近くに<里見八犬士終焉の地>がある。駅にもどると、<伏姫と八房の像>があった。見落としていたようである。

次は栃木である。栃木のパンフレットに<あしかがフラワーパーク>の紹介があった。大藤が有名で冬はイルミネーションである。JRあしかがフラワーパーク駅から徒歩3分とある。JRあしかがフラワーパーク駅 ? 昨年の2018年4月に新駅・あしかがフラワーパーク駅が開業していたのである。かつて藤を見にいったことがあるが不便で駐車場からも歩いた記憶があるので、あそこね!ぐらいの印象であった。栃木県内では、35年ぶりのJR新駅の開業だそうである。両毛線に新駅が。富田駅から徒歩13分とそう遠くもなかったのだが最初の印象が強くその後調べもしなかった。

これは行かなければ。あしかがフラワーパーク駅からイルミネーションを目指して。両毛線は小山駅から高崎駅までの路線で途中駅に史跡など結構見どころの町が多い。岩舟駅はアニメ映画『秒速5センチメートル』にも出てきた駅である。今回は寄り道なしにイルミネーションのみ。新駅から西ゲート入口は車を注意すればすぐである。花をテーマにしていて平地での設定なので歩くのは楽である。そのぶん光に満ちた建物を作りそこを階段で登って降りれるように工夫している。

小さな藁囲いの中の寄せ植えの花も可愛らしい。

銀河鉄道の列車は動かないが、警笛を鳴らしている。藤のイメージの光の通路。藤の時期にもう一度きてみようかな。ショップには、お花も売っていて、サボテンの小さな寄せ植えもアイデア。飲食できる外のコーナーには石油ストーブで温まりつつ。人が少なかったのでレストランもゆったりと待たずに飲食できる。ここで佐野ラーメンが食べれた。年越しそばのあとはラーメンかな。伸びないうちに行動開始。

両毛線は不便ではあるが、楽しませてもらった在来線でもあるので新しい駅ができて人々が利用してくれることを願う。今は無人駅でも利用可能であるから、こういう新しい駅の検討をしてみることも必要かも。スイカなどのチャージは充分にとのことです。埼玉の武蔵嵐山へも行った。木曽義仲の誕生した土地である。この旅については後日。