京都御所が通年公開となり申し込み不要となりましたので、烏丸御池からも近い御所見学ときめていまして、その後は相国寺に行き承天閣美術館もいいかなと考えていました。さらに、雨の可能性ありなので京都文化博物館のシアターも調べておきました。<生誕百年 映画女優山田五十鈴>で映画は『おぼろ駕籠』です。

『京都御所』は、室内には入れませんから工芸品などは無理ですが、部屋の襖絵などは、外からも観れるように透明の遮断(ガラス?)ごしに見ることは可能です。それよりも、建物の時代性のほうが見応えがあるとおもいます。

決められた時間から案内のかたが解説してくれます。話しを聞いたほうがよさそうなのでその時間までビデオをみたり、行けるところまで先に眺めて、集合場所にもどり案内をしてもらいました。先に「話し始めたらとまりませんが、一応は一時間前後で、関西弁のまま吉本風にいきます」との紹介のごとく楽しいですがしっかり解説してくださいました。聞く方が覚えが悪く飛び石状態ですが。

公卿や貴族が入った御車寄(おくるまよせ)は牛車なわけですから左右に壁がありますが大正天皇が即位のとき造られた新御車寄(しんみくるまよせ)は車を横づけにしますから壁はありませんし、読み方も違います。

<諸大夫(しょだいぶ)の間>という参内した公家や将軍家の使者たちの待つ部屋の「桜の間」「虎の間」「鶴の間」は名前に因んだ襖絵ですが身分によって入る部屋が違っています。などなどの説明がありますので時間のあるかたは案内のかたと歩かれるといいと思います。参加自由、途中でぬけるのも自由ですので。

承明門と紫宸殿

建物の屋根が、檜皮葺とこけら葺がありますが、時代に寄って流行みたいのがあったようです。建てた年代は違っても平安時代式の建物であったり、鎌倉時代の建物であったりと、その時代の建物が見れます。左右に開く、遣戸(やりど)、上に垂直に持ち上げて止める蔀(しとみ)、半分上げる半蔀(はじとみ)、外側がはずされることによって下げられる御簾、間仕切りの役目や飾りなどの役目もする障子、屏風、几帳(きちょう)などが再度確認でき、それらを比較して見ていくことができます。

蔀(しとみ)なども板で出来ているわけで、実際に普段は上げたままですが台風のときなどは下げますが、留めているところを上手く外して、静かに下げるのですが重くて大変で、平安時代の女官さんたちはこれを毎日やっていたわけですから凄いことですと言われていました。

蹴鞠の庭

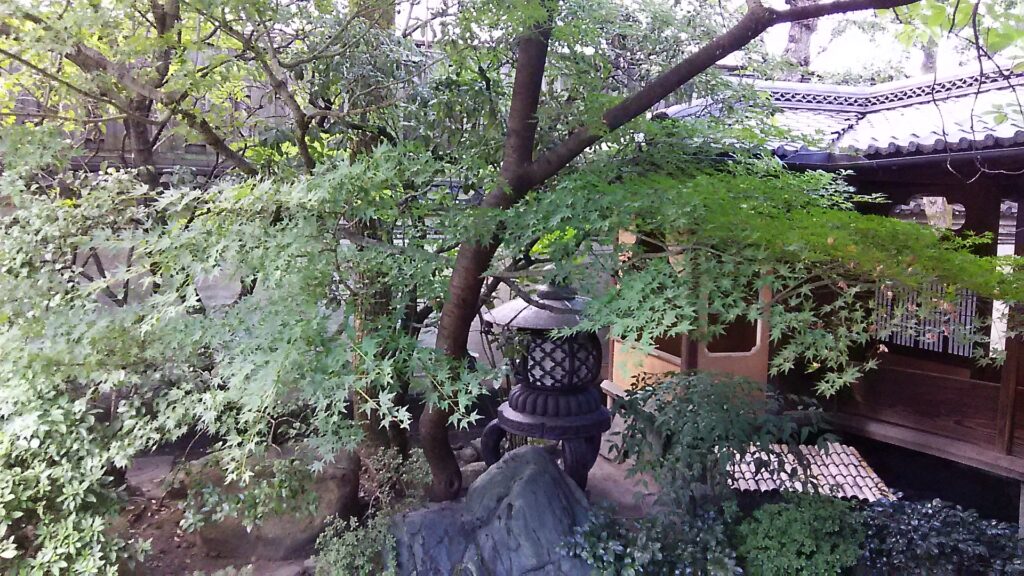

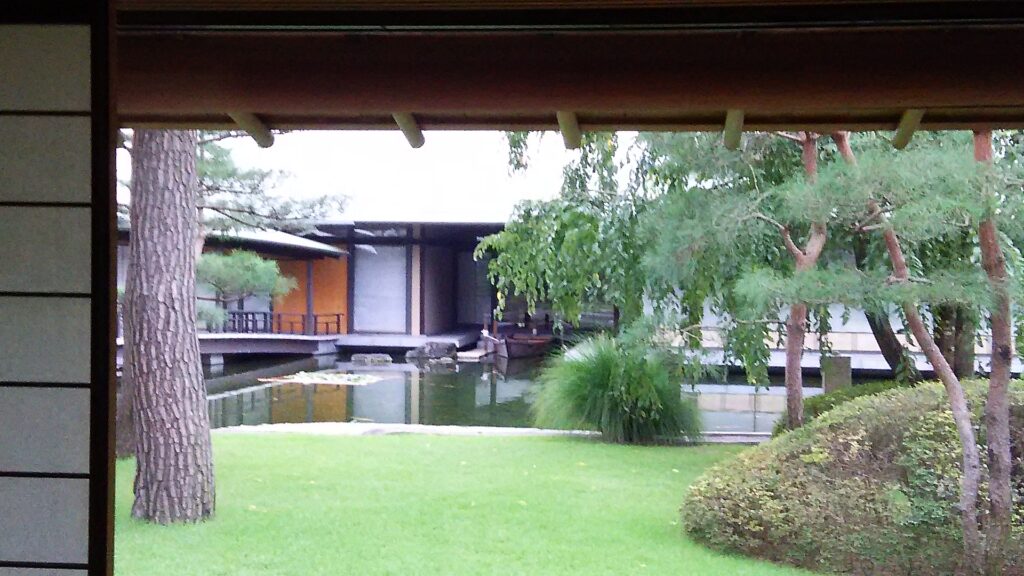

御庭

迎賓館は、また違った素晴らしいものがありますから機会があればどうぞということでしたが、御所の管轄は宮内庁で、迎賓館は内閣府で担当がちがいます。そしてこの外の御苑は環境省なのです。

もっと色々なことを教えていただき次に迎賓館に向かいました。

途中で仙洞御所の見学の案内もありましたが、こちらは入れる時間設定があり時間が空き過ぎ、迎賓館にいくとこちらも時間設定がありますが、ちょうど待ち時間を短くて見学することができました。こちらは有料で案内つきと無しがあり案内つきとしました。

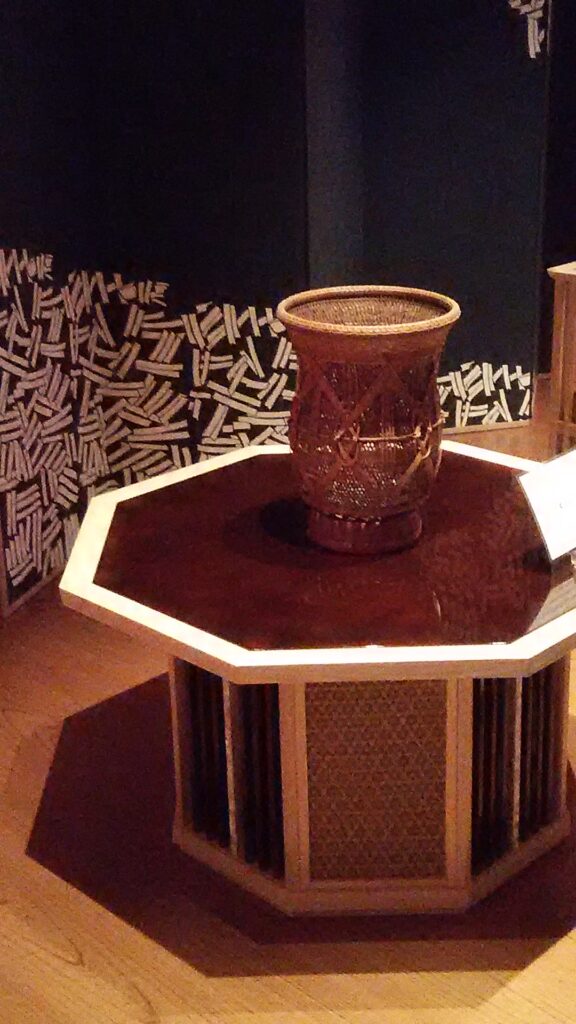

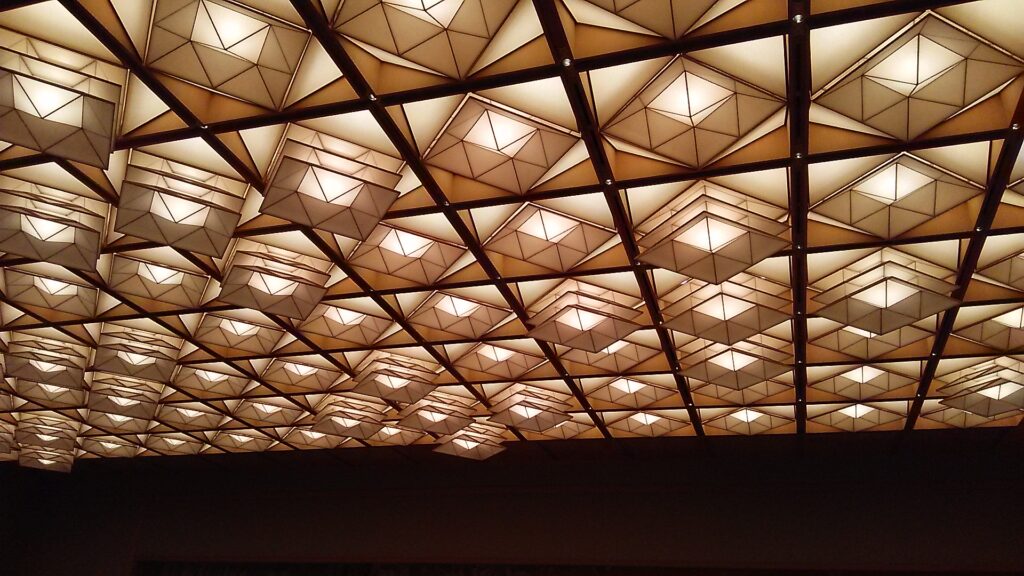

『京都迎賓館』のほうは中ですから、とくに京都の工芸に力を入れられていますのでこれまた見どころ沢山でした。木を豊富に使い、和紙の素敵なデザインの行灯、椅子には光沢のある有識織物(ゆうそくおりもの)、竹工芸の花かごなどが控えめながら眼をひきます。

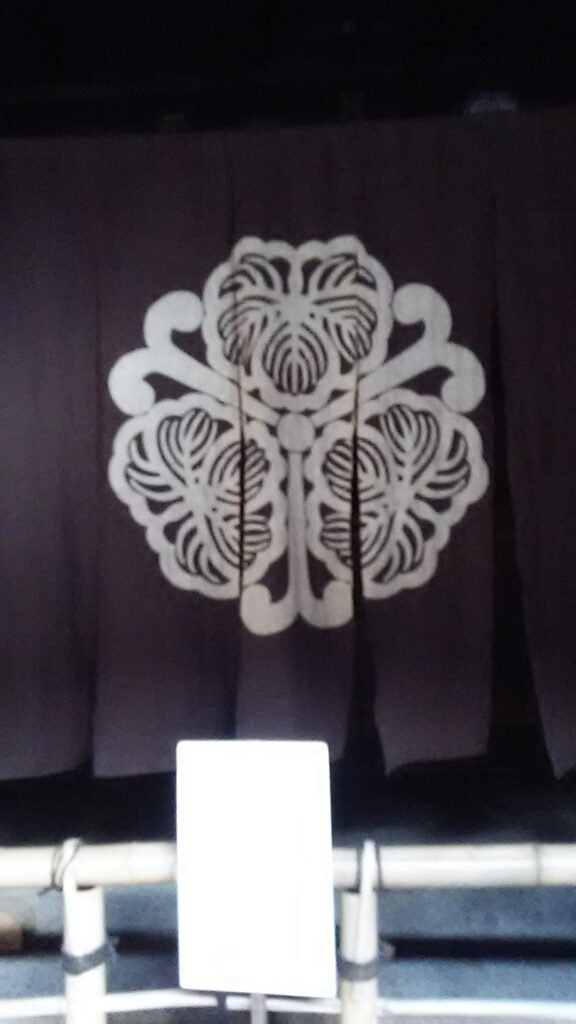

桐の間の和室には一枚板の黒漆の座卓が見事な輝きで直線を描き、座椅子には蒔絵で五七の桐がえがかれ釘隠しも五七の桐が。催し用の舞台扉は截金(きりかね)の模様をほどこし、柱の継ぎ目にも同じ模様で装飾していたりと、説明を聞きつつも先に眼がいってしまいます。

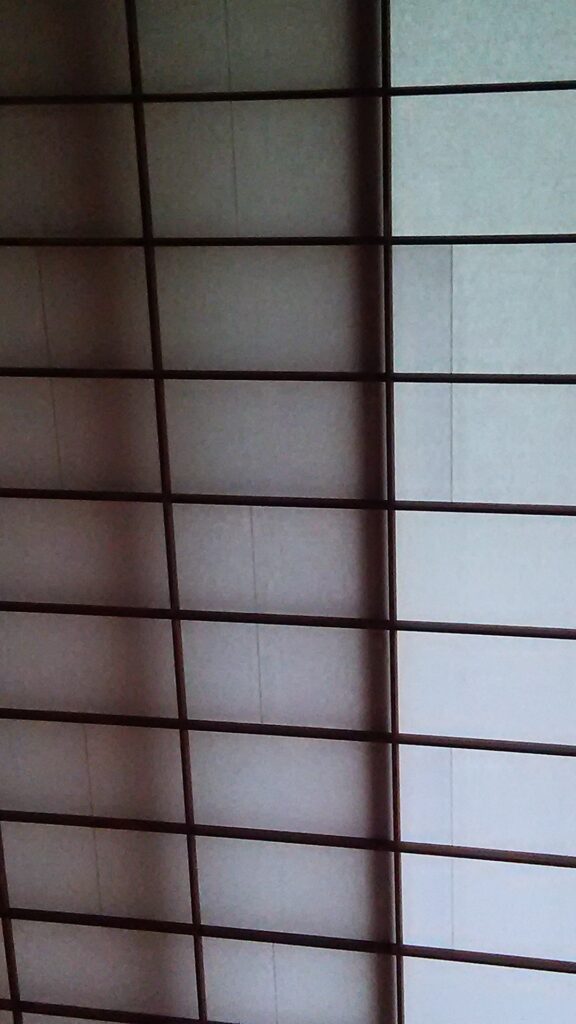

障子の和紙が美濃和紙で、大きく漉くことができないので、継ぎ目があります。それもまたアクセントになっています。

どの部屋からもお庭が見えます。目がお庭にいくように天井が庭側に下がっていたり、建物を繋ぐ廊橋の天井は船形で小さな切り込みの虫がところどころに見えます。お庭が和舟がありブータンの国王ご夫妻が新婚旅行の際にはお二人で舟で池を巡られた写真がありました。飾り棚に飾られている工芸や絵画など、こちらの見学も一時間ほどですがたっぷり京の工芸を眺めることができます。

ここで抹茶を一服といきたいですがそうはいきませんね。計画外で上手くつながった見学でした。外に出ましたらそろそろ雨の危ない空もようです。

江戸末期の「禁門の変(蛤御門の変)」の蛤御門から出て、多少疲れましたので相国寺は止めて、座れる映画を見ることにしました。蛤御門の説明に、この門は新在家(しんざいけ)門といわれていましたが、江戸時代の大火で、それまで閉ざされていた門が初めて開かれたため、「焼けて口開く蛤」に例えて、蛤御門とよばれるようになったといわれていますと書かれていました。

2017年9月28日 | 悠草庵の手習 (suocean.com)