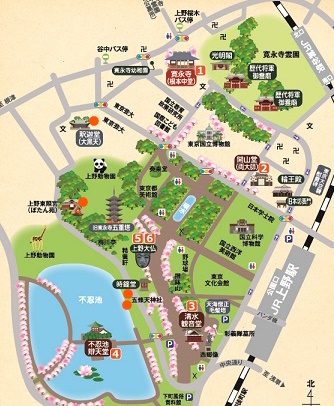

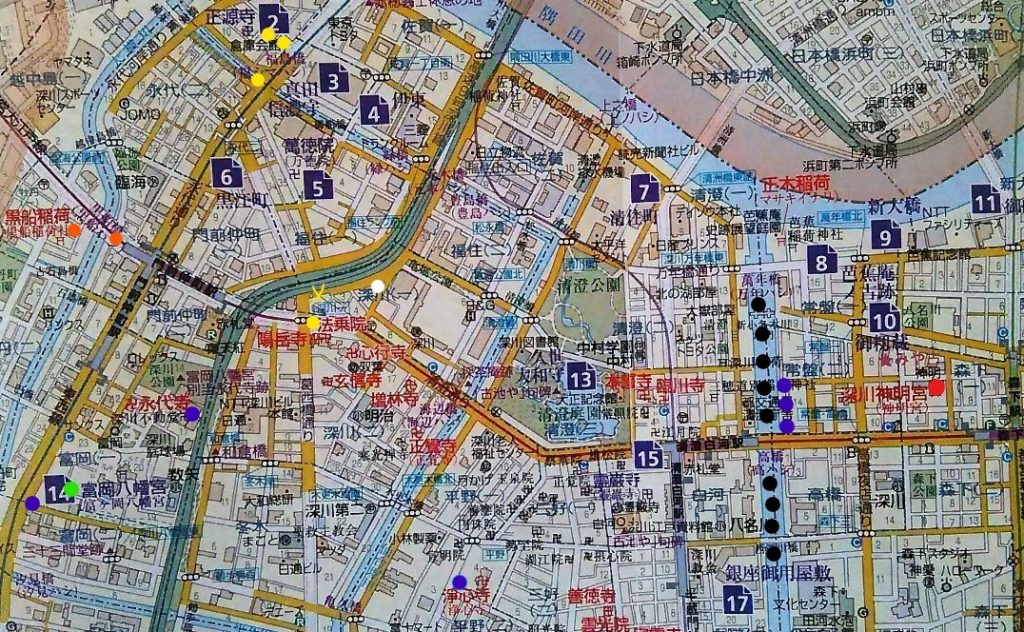

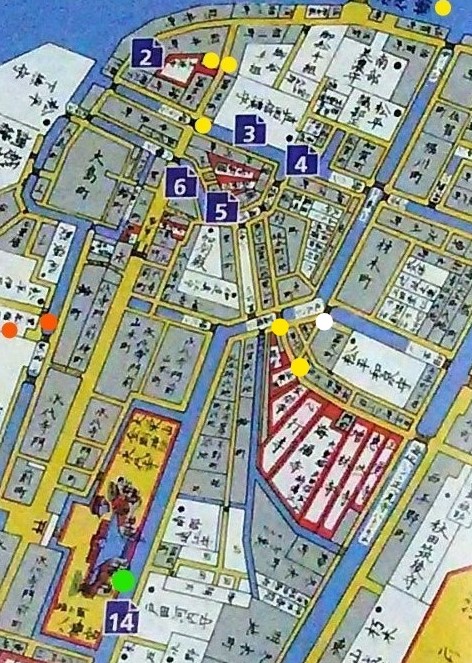

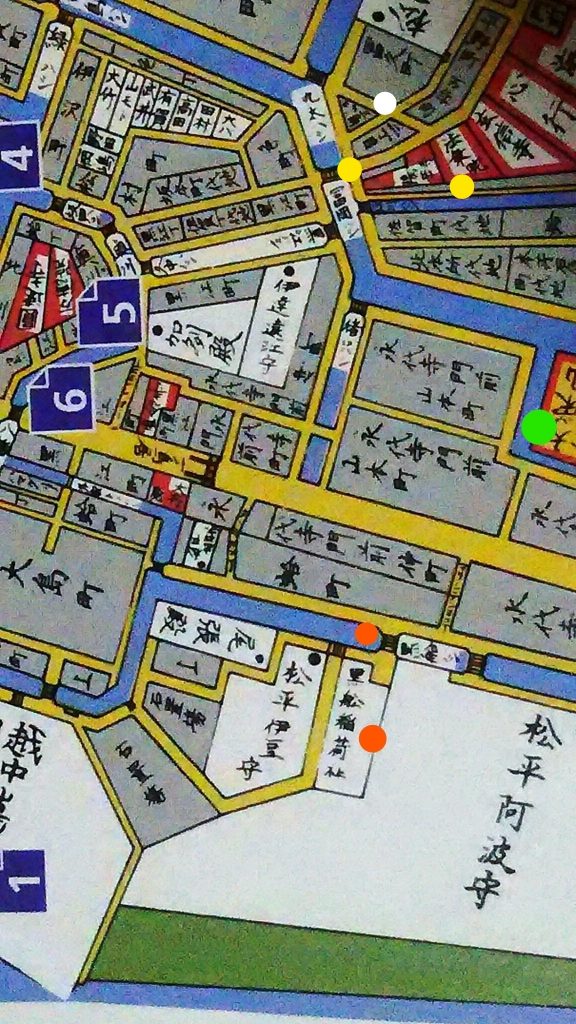

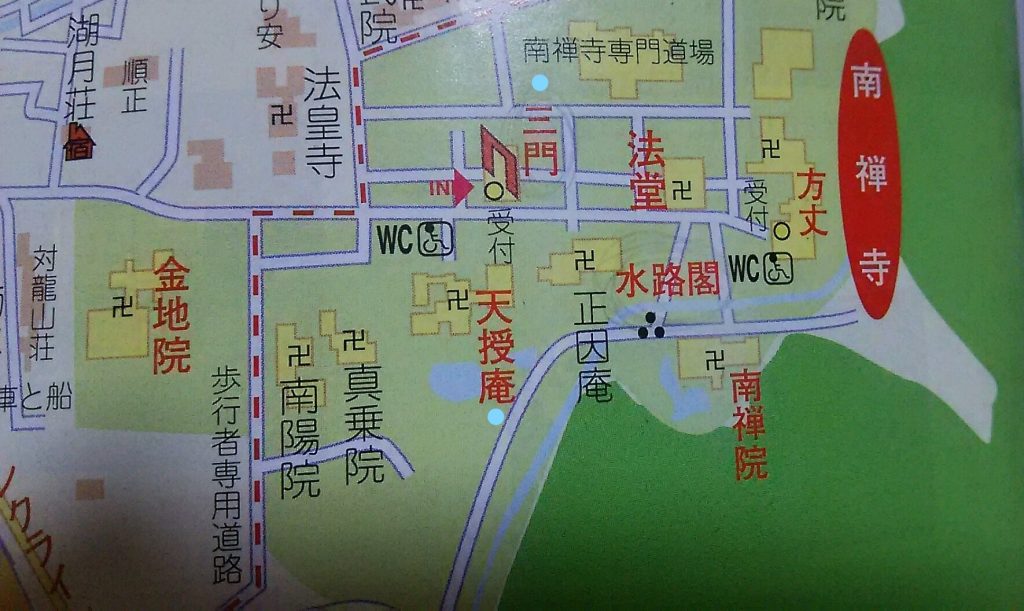

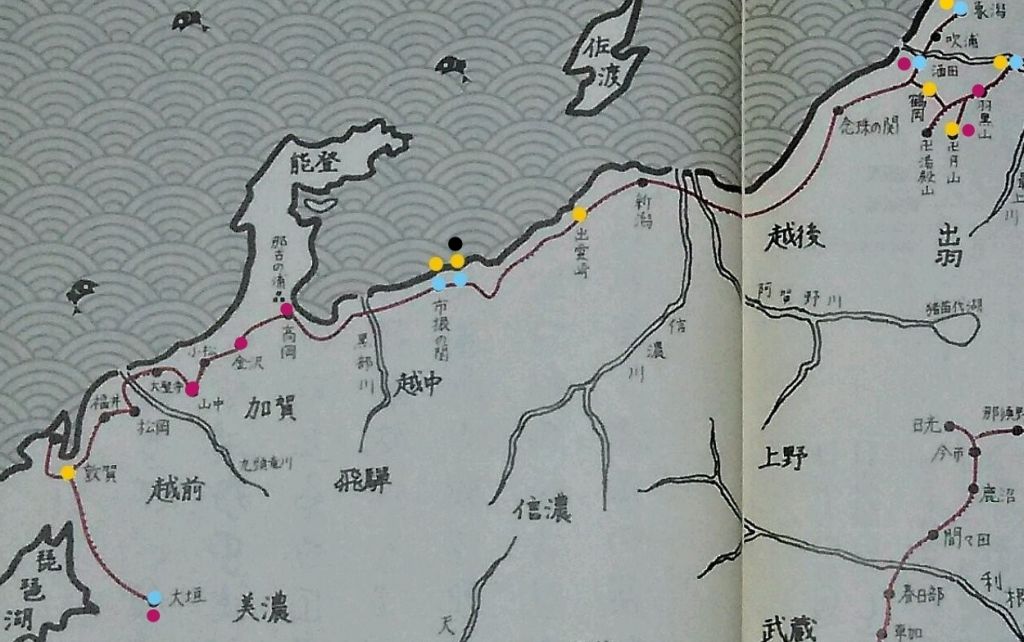

市振から出立した芭蕉は大垣まで様々な所に寄っています。それがオレンジ色の丸です。森敦さんの『われもまたおくの細道』から地図をお借りしました。

黒部四十八か瀬 → 那古の浦 → 卯の花山 → 倶利伽羅峠(くりからとおげ) → 金沢 → 小松 → 多田神社 → 那谷寺 → 山中温泉 → 全昌寺 → 吉崎の入江 → 汐越の松 → 天竜寺 → 永平寺 → 福井 → 敦賀 → 気比の明神 → 色の浜 → 本隆寺 → 大垣

黒部四十八か瀬ではうんざりするほどの川を渡り那古の浦に着きます。古歌にある担籠(たご)の藤波にも行きたかったのですが土地の人に大変ですよと言われて卯の花山と倶利伽羅峠を越えて金沢につきます。

芭蕉は死後義仲寺に自分を葬って欲しいと残したほど木曽義仲びいきです。倶利伽羅峠は『源平盛衰記』にも義仲の活躍が書かれています。牛の角に松明を結び付け数百頭の牛を先頭にして野営中の平家軍に奇襲をかけ勝利するのです。このことに芭蕉は一切触れていません。

金沢で悲しい知らせを受けます。再会を楽しみにしていた期待の若い弟子小杉一笑(いっしょう)が亡くなっていたのです。この悲しみの中、小松の多田神社に参拝します。ここで、斎藤実盛が源義朝から拝領したという兜と直垂の錦の切れ端が納められていてそれを目にします。

実盛は最初源氏に仕えます。その時、幼少の木曽義仲を助けます。その後実盛は平家に仕え倶利伽羅峠で敗走する平家のために戦って篠原の戦いで討ち死にします。実盛の髪が黒く義仲はいぶかります。家臣が首を洗うと髪は真っ白で黒く染めていたのです。義仲は涙し、実盛の遺品を多田神社に奉納したのです。

太平洋側は義経、日本海側は義仲ということでしょうか。義経ゆかりの場所があってもぷっつり語らなくなり、義仲についてはここだけです。そしてここで愛弟子一笑の死と実盛の死を重ねて、それに涙する自分と義仲を重ねているように思われます。

実盛は歌舞伎では『実盛物語』、文楽では『源平布引滝』での<九郎助内の段>、能では『実盛』があります。興味惹かれるのが能で、実盛が亡くなって230年経ったころ加賀国篠原で遊行上人が実盛の幽霊を弔ったという話が巷をにぎわし、世阿弥がさっそくそれを曲にしたというのです。前シテが早くも幽霊となって表れるのだそうで異例なことです。世阿弥といえば超お堅い人と思っていましたが、作品のために様々な情報から制作していた一端がうかがえました。

山中温泉へ行く途中で那谷寺に寄り趣のある寺であったとし、山中温泉で湯につかり有馬温泉の効能に次ぐといわれているとしています。ここの宿主は久米之助と言いまだ小童(14歳)です。父が俳諧をたしなみ、その思い出を記しています。曾良がお腹の具合が悪く伊勢の縁者を頼って先に旅立ちます。

金沢から同行してくれた北枝と共に全昌寺に泊まり、吉崎から舟を出して汐越の松を見物、天竜寺の大夢和尚を訪ねます。ここで北枝と別れここから福井まで芭蕉一人旅となります。永平寺を詣で福井へ入り古い友の等栽をやっとのおもいで訪ねあてます。貧しい住まいで出てきた女性もわびしい感じで、主人はでかけているのでそちらへお尋ねくださいといわれ、等栽の細君らしいのです。古い物語で読んだような場面だと芭蕉は感じます。

等栽は再会を喜び旅の続きに同行してくれ敦賀に着きます。次の日は中秋の名月で、着いた夜は晴れていたのでその夜気比の明神へ参拝に出かけます。月の光で社前の白砂が霜のようにみえるのを見て<遊行の砂持ち>という故事について語ります。気比明神がお参りしやすいように草を刈り、土砂を運び整備したのが遊行上人だったのです。

次の日の中秋の名月は雨となります。さらに16日は晴れて、天屋なにがしという人がお酒や、お弁当ををそろえてくれて天屋の使用人たちと一緒に色の浜へ舟をだします。色の浜にはわずかに漁師の小屋と寂しげな法華寺の本隆寺があるばかりで夕暮れ時がさらに寂しさをかきたてます。

色の浜では西行の歌にある「汐染むるますほの小貝拾ふとて色の浜とはいふにやあるらん」の<ますほの小貝>を拾うのが目的でもあったのです。芭蕉が詠んだ句です。「波の間や小貝にまじる萩の塵」(波が引いたあとにますほの小貝が見え隠れしそこにまじって萩の花びらが散見している。面白い組み合わせである。)

私的には遊女との句の<萩の月>と<萩の塵>が呼応しているように感じます。そう思わせる芭蕉の構成力があちこちに散逸しています。そこで別れて新しいことに向かっていてもどこかで呼応していてさらにもっと古いものにも近づいていて考えさせられます。そしてさらに新しさに向かって進んでいきます。<不易流行>と通じるような気がします。

露通が敦賀へ迎えに来てくれて一緒に美濃の大垣に入ります。そこには伊勢から曾良も先についており、その他多くの弟子たちが顔をそろえてくれます。まるで蘇生した人に会うかのように喜んでくれます。芭蕉も満足だったでしょうが、旅の疲れもいやされぬうちに伊勢の遷宮を拝するためとまた舟にのるのでした。

⑪蛤の ふたみに別れ行く秋ぞ

・蛤が殻と身に分かれるように再会した人々とまた別れていくのです。秋も深くなったこの時期に。

ついに『趣味悠々 おくのほそ道を歩こう』も最終回となります。黛まどかさんと榎木孝明さんは、敦賀と色浜(いろがはま)に行かれました。

敦賀では気比神社へ。芭蕉は月がキーワードの一つであり、中秋の名月をみるためにここに日にちを合わせています。敦賀は歌枕の地でもあるのです。十五夜前夜の月を<待宵(まつよい)の月>といい、雨の月でも、<雨月>とか<無月>という詞があるのでそうです。

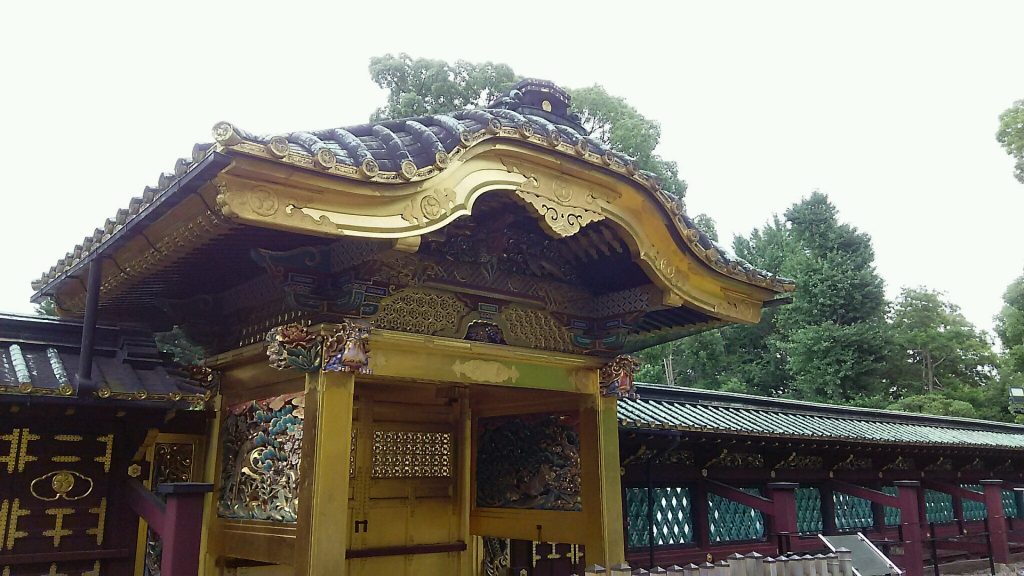

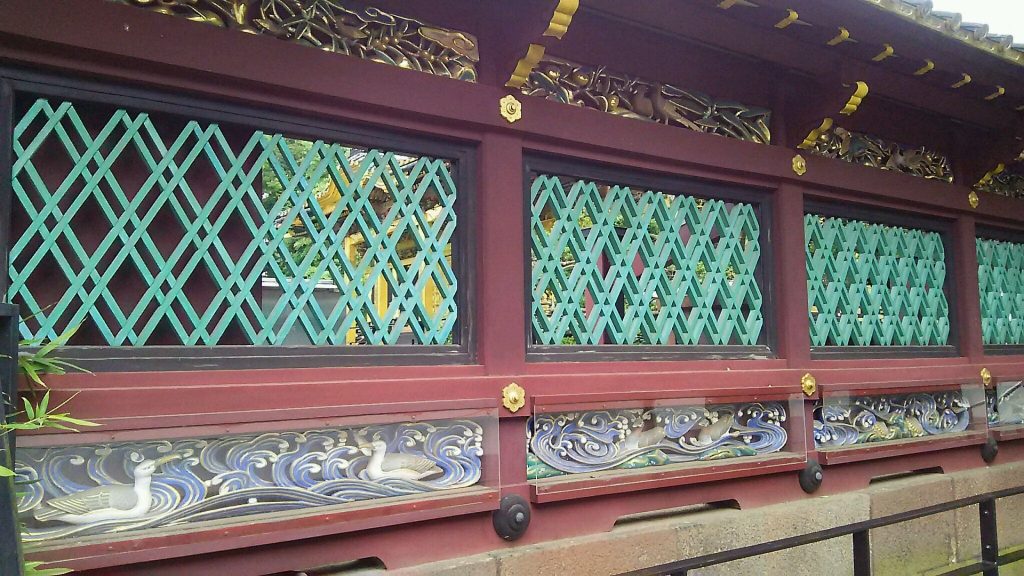

気比神社

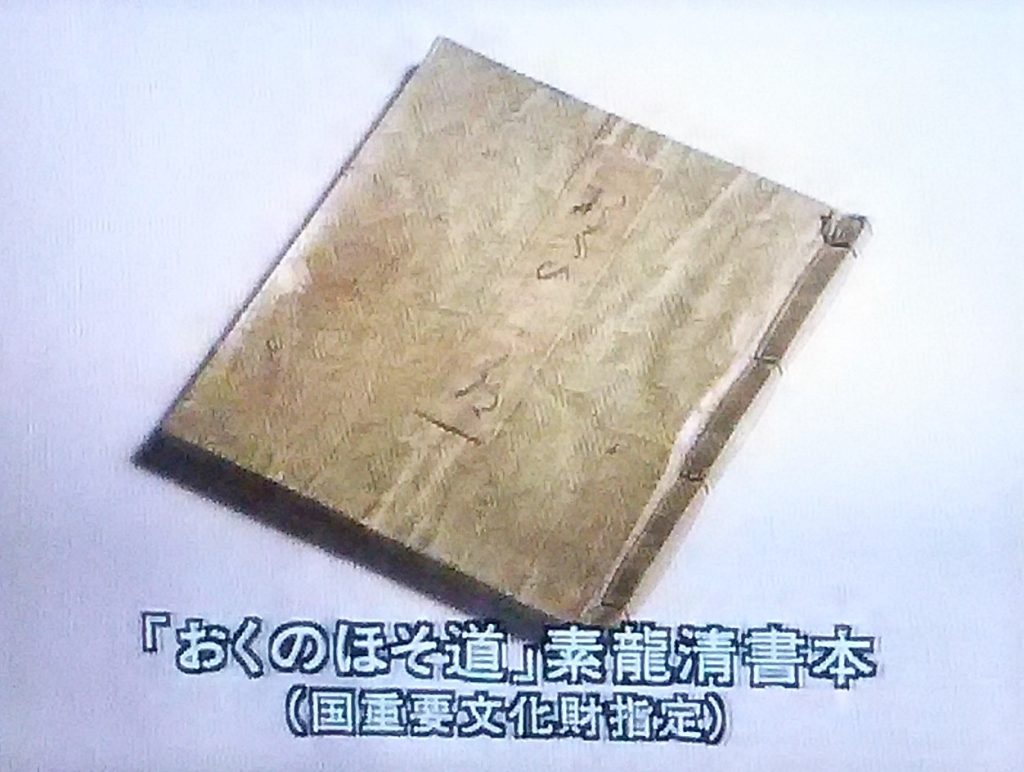

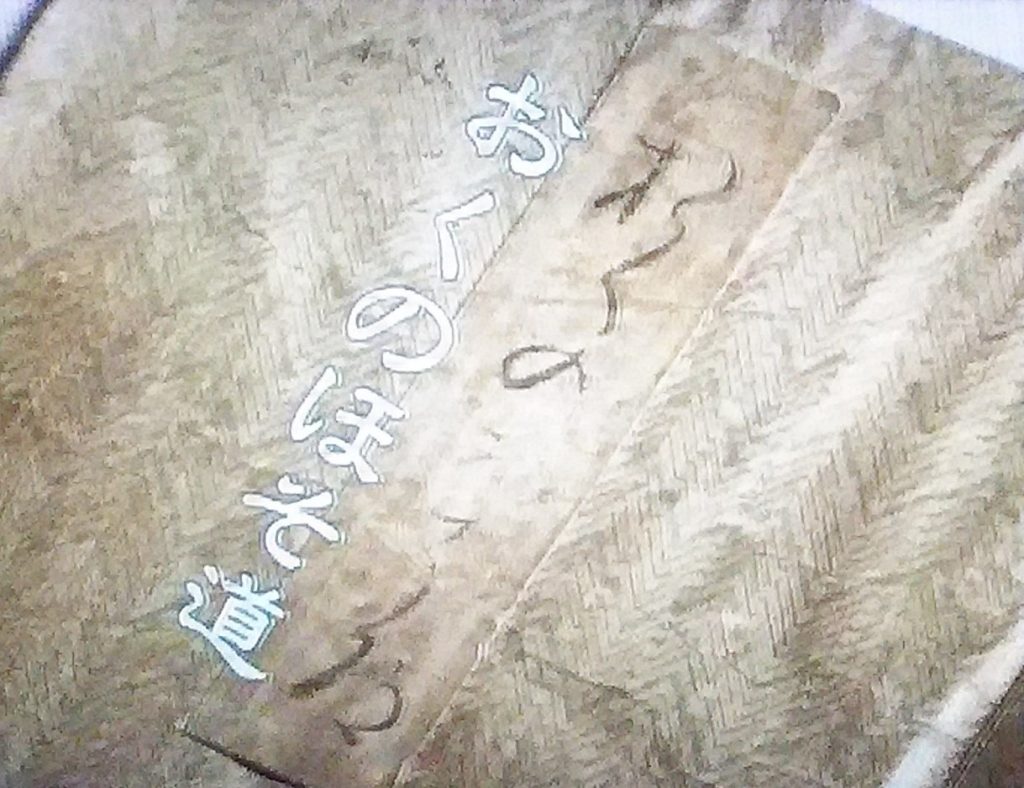

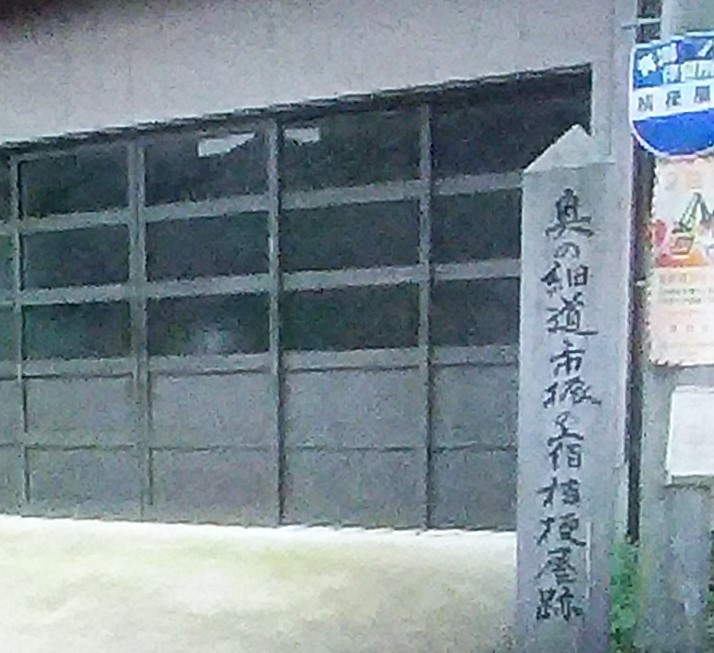

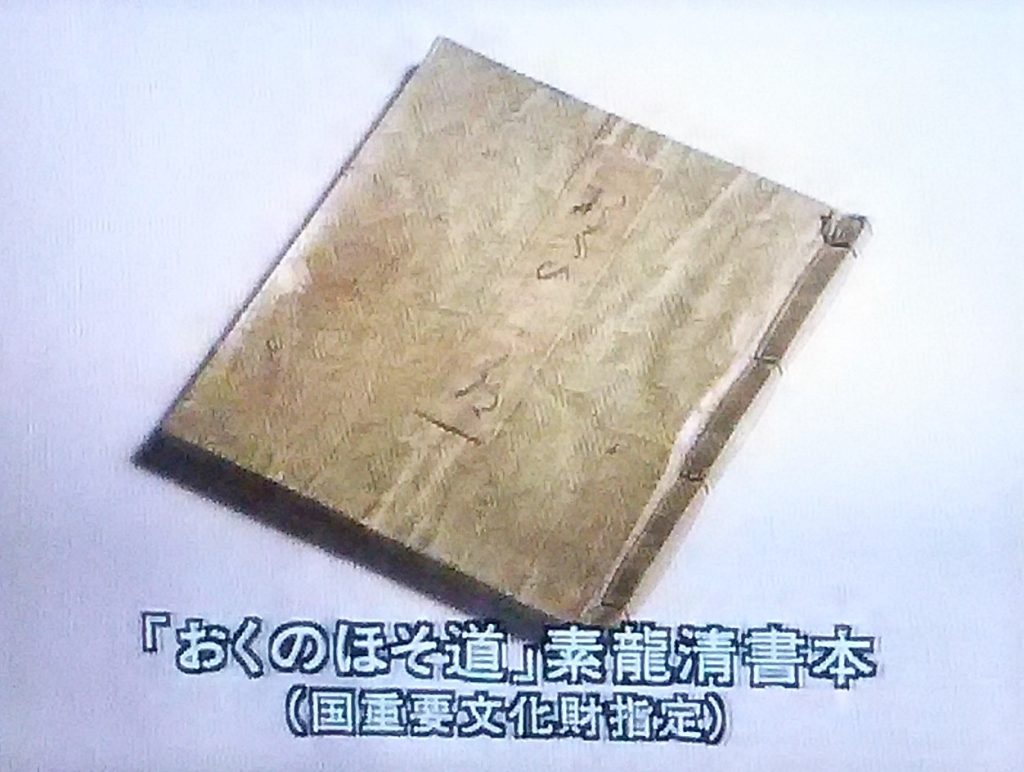

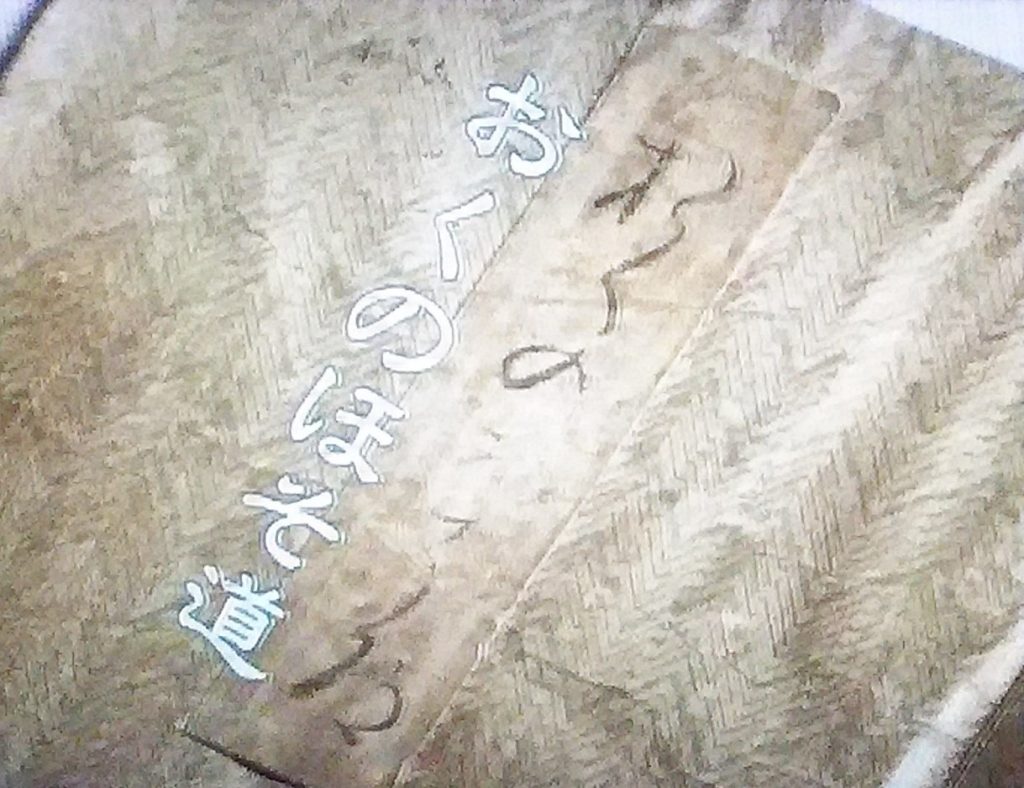

『奥の細道』は柏木素龍によって清書を頼み、それが芭蕉の兄に渡り、さらに敦賀の西村家に代々嫁入り本として伝えられたそうで、森敦さんは西村家で見せてもらい、黛さんと榎木さんは敦賀市立博物館で見させてもらっています。それが『おくのほそ道』素龍清書本です。芭蕉が書いたと言われる表紙の短冊に書かれているのが<おくのほそ道>の仮名なのです。どうして森敦さんの本が『われもまたおくのほそ道』で『趣味悠々 おくのほそ道を歩こう』なのかちょっと気にかかりましたがこれで納得しました。

さて黛さんと榎木さんは色浜に行きます。色浜は小さな漁港でここで<ますほの小貝>を拾われました。赤ちゃんの爪くらいのかすかにピンクいろの小貝です。

『趣味悠々 おくのほそ道を歩こう』の映像で『奥の細道』を読み続けるための楽しい刺激をたくさんもらいました。

スケッチも俳句もしませんが、旅の途中で写真とは別にスケッチするならどこが良いかなとか、キーワードの単語を探したりすれば旅の新たな視点が見つかるかもしれません。

私的には日本海側の旅の写真が保存されないまま消滅。私的旅はおぼつかない記憶で頭の中で組み立てるしかありません。これで『奥の細道』は何とか終了です。『奥の細道』の関連本は数多くあります。それらを眼にしてもこれで少しはあそこの場所のあの事だなと気がつくことが出来ることでしょう。

追記: 旅行作家の山本鉱太郎さんの『奥の細道 なぞふしぎ旅 上下』は疑問を出しつつ答えを見つけていき、しっかり歩かれて写真も地図も豊富で『奥の細道』の貴重な参考書です。

![]()