至極気ままなな小吉さんを舟木さんは楽しんで演じられていた。

武士ではあるが、気ままに生きており、江戸の市井の人々との交わりのほうが多いのであるから、どの方向性の台詞でいくかは難しいところではある。小吉さんの父(北町嘉朗)や兄(林啓二)等との対応の時とやくざに対するときの違いがもう少し台詞の調子の上で明確になったほうが、小吉さんの人としての面白さも増したように思う。座敷牢の場面は、喜劇性が加わりどんな時にもへこまない小吉さんとして良い場面となった。

気がつかなかったが、右腕を故障されたということであった。立ち廻りにはそれは影響していなかった。着ている女物の小袖を使ったり、当て身であったり、きちんと刀を返されて峰内ちであったりと基本は崩されてなかったと思う。千穐楽であるから息もあって、周りのかたがそれとなくカバーされていたのかもしれない。こういうときにやられ役の役者さん達の判らないところでの技の使いどころである。

小吉さんとほどよいコンビの英さんが、新派の女形をたっぷり久しぶりに見せてくれた。葉山さんは、おばばさまから小吉さんを解放し、出かけて行く小吉さんをうっとりと見つめ、密かな自負と爆発の心意気をみせた。

水谷さんは、小吉さん対抗する憎まれ役を貫禄をもって貫き通し、孫可愛さの祖母の弱さを上手く露呈させた。

林与一さんは小吉さんとのあうんの呼吸で、美しい立ち廻りにも花をそえられ、乞食のあにさんから顔役への変化がいい。曾我廼家文童さんが易者の口上など大阪弁の話術を上手く使い、場面転換のきっかけもつくり、風邪もまき散らしていたような疑いあり。

笹野高史さんがテンションアップのナレーションで、小吉さんのきままぶりを呆れつつも結果的にはあおりたてていた。

コンサートは、<雨>がテーマだそうで、舟木さんの持ち歌ではない歌であった。舟木さんがこだわっての並べ方のようである。ラストの「思案橋ブルース」「長崎は今日も雨だった」が印象に残っている。アンコールが、舟木さんも名曲ですと言われていたが「黄昏のビギン」である。この歌はいい。ちあきなおみさんの声のが好きなのであるが、舟木さんのも悪くなかった。好きな曲が聴けて満足である。

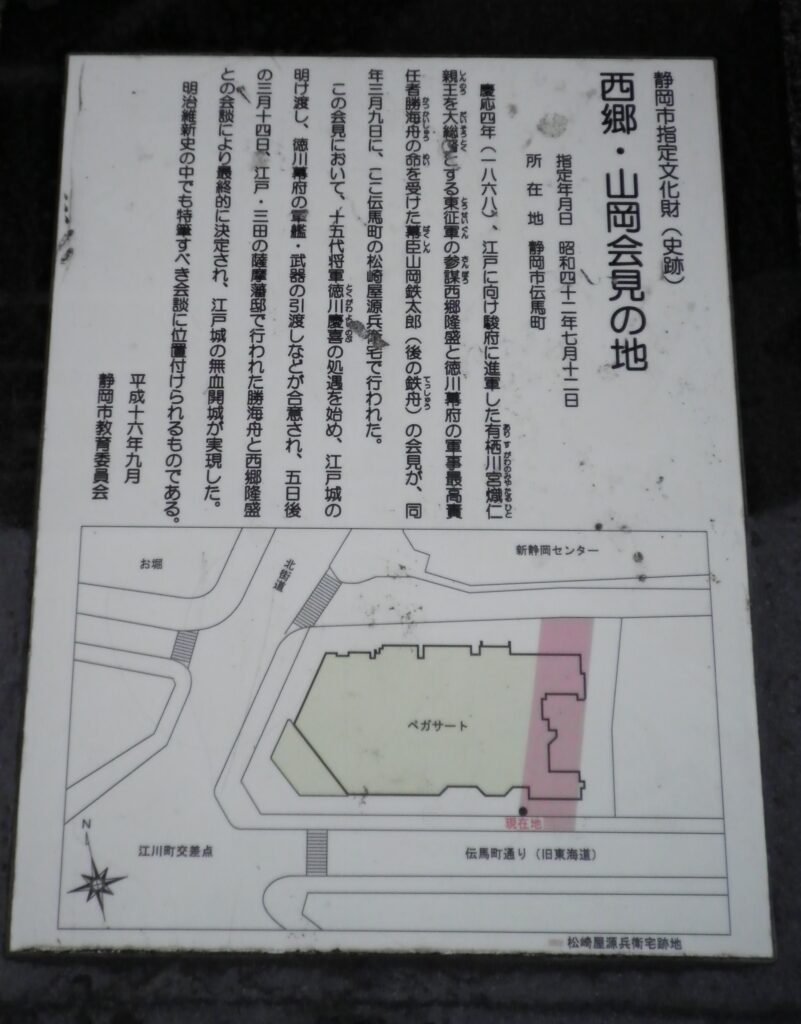

さて、本所といえば、本所の銕こと長谷川平蔵さんがいる。時代的な関係を調べたら、長谷川平蔵(1746~1795)、勝小吉(1802~1850)で、平蔵さんが亡くなって七年後に小吉さんが生まれている。勝海舟と西郷隆盛の薩摩屋敷での会談が1864年で、小吉さんが亡くなって14年後である。

本所という場所の空気が両国橋を渡ることによってお江戸とは違う型破りな人物を生み出したのであろうか。そして勝小吉さんも一つの時代の申し子だったというふうに言えるであろう。

12月14日の夜から朝にかけて両国から泉岳寺まで歩いたが、両国の吉良邸跡と小吉さんが住んで居て麟太郎君の生まれた場所は近い。両国橋の本所側と日本橋側には江戸時代には広小路があり賑わっていた。小吉さんもこの辺りで露店を開いたのかもしれない。

かつて両国橋はもっと川下にあった。闇歩きは両国橋下に行き、かつての橋の架かっていた場所へゆく。雲が多く、月の明かりは無い。左手上に現在の両国橋。前方には柳橋の灯りが見える。写真でみると川面に映る柳橋の灯りの色が実際よりきつい色になってしまった。柳橋は小吉さんのこれのあれのこれとわけあり場所である。

新橋演舞場の帰りに築地の市場から汐留まで歩いた。赤穂義士の道である。築地市場は来年は豊洲に引っ越し、今年が最後の年末である。銀座周辺からまた一つ歴史が消えてしまう。早朝3時前に築地市場のそばを歩けただけでも良かった。引っ越しまでに何回行けるであろうか。

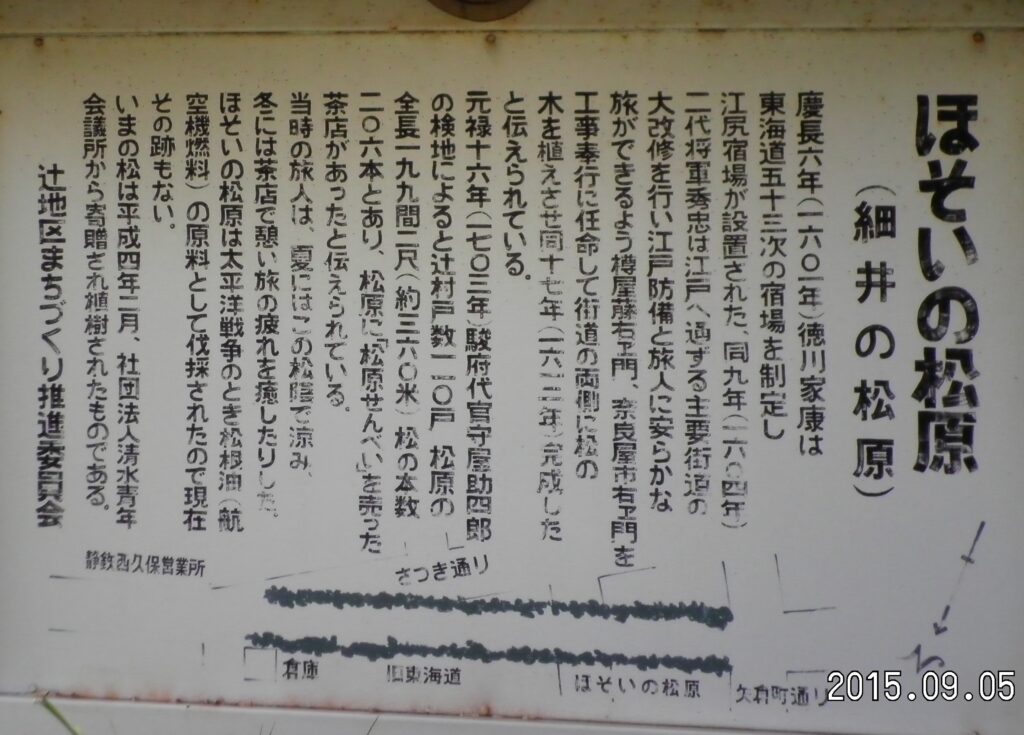

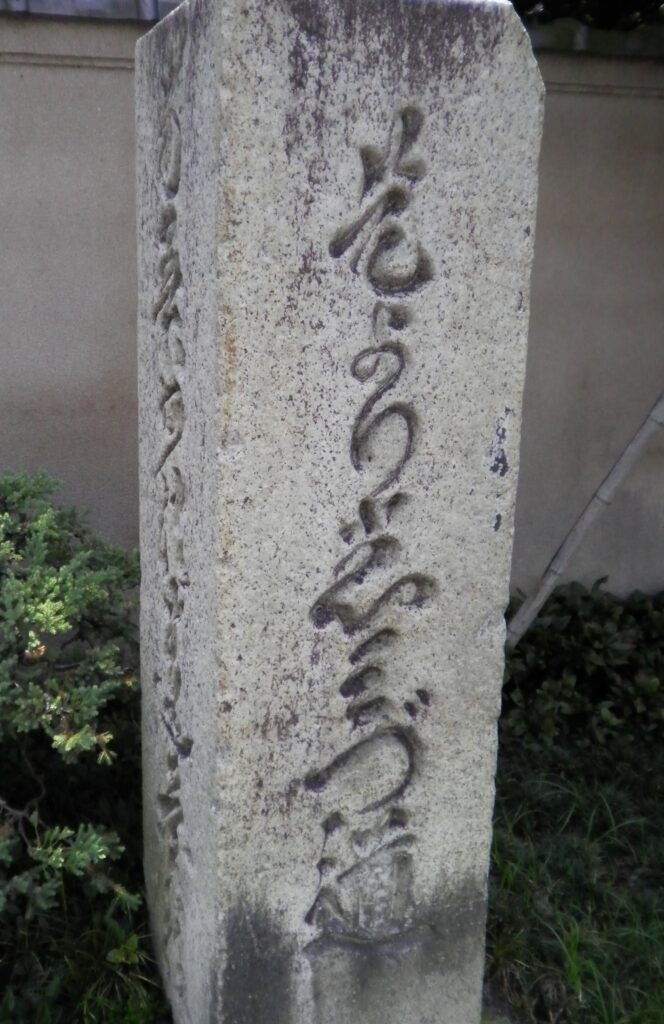

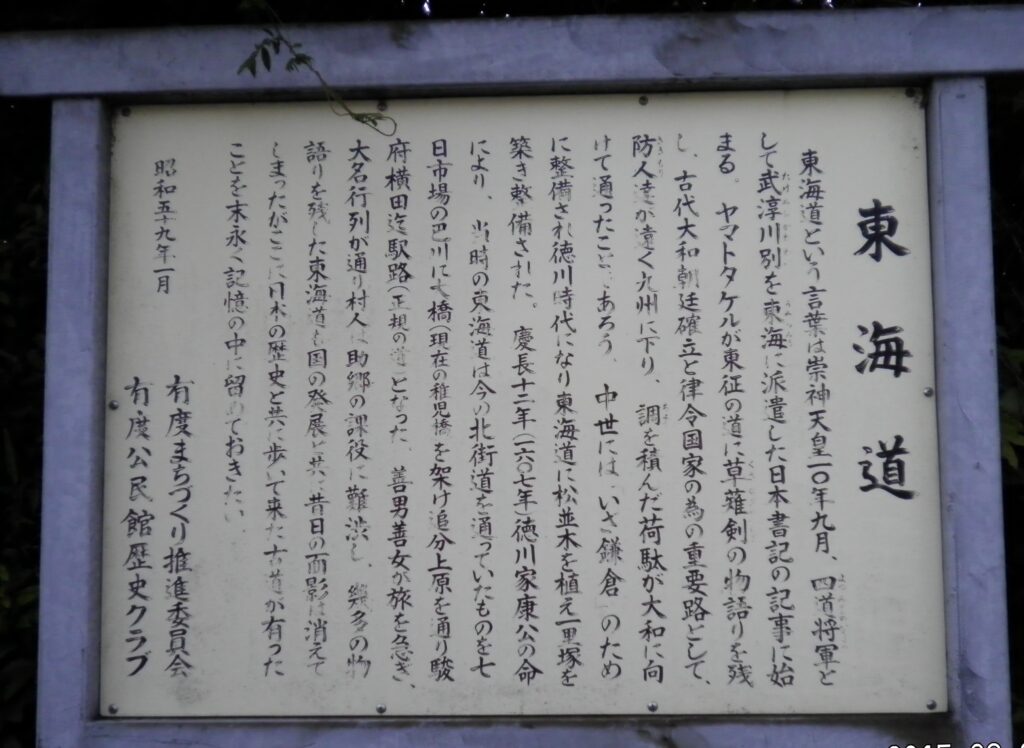

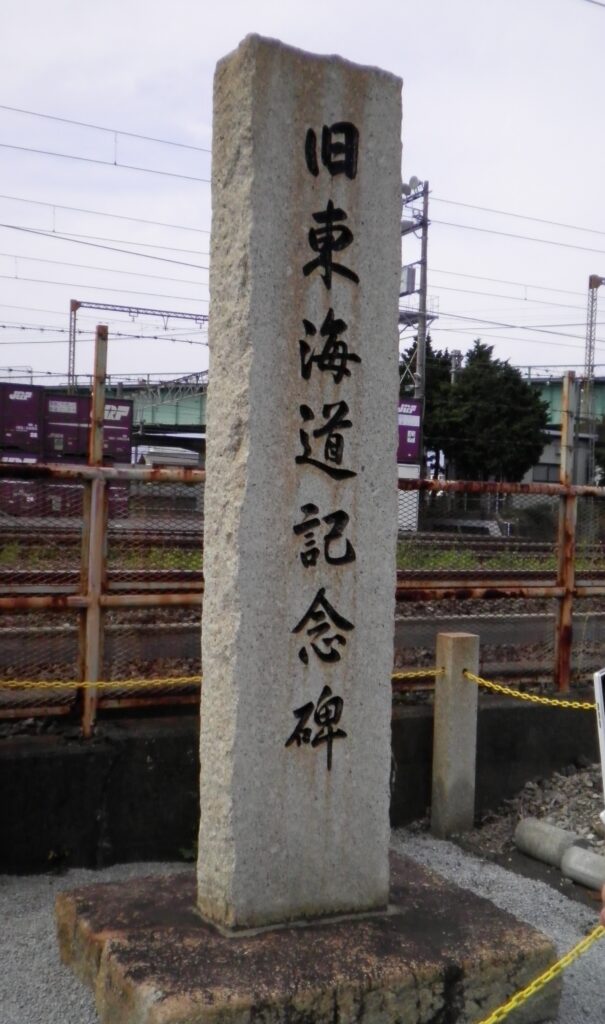

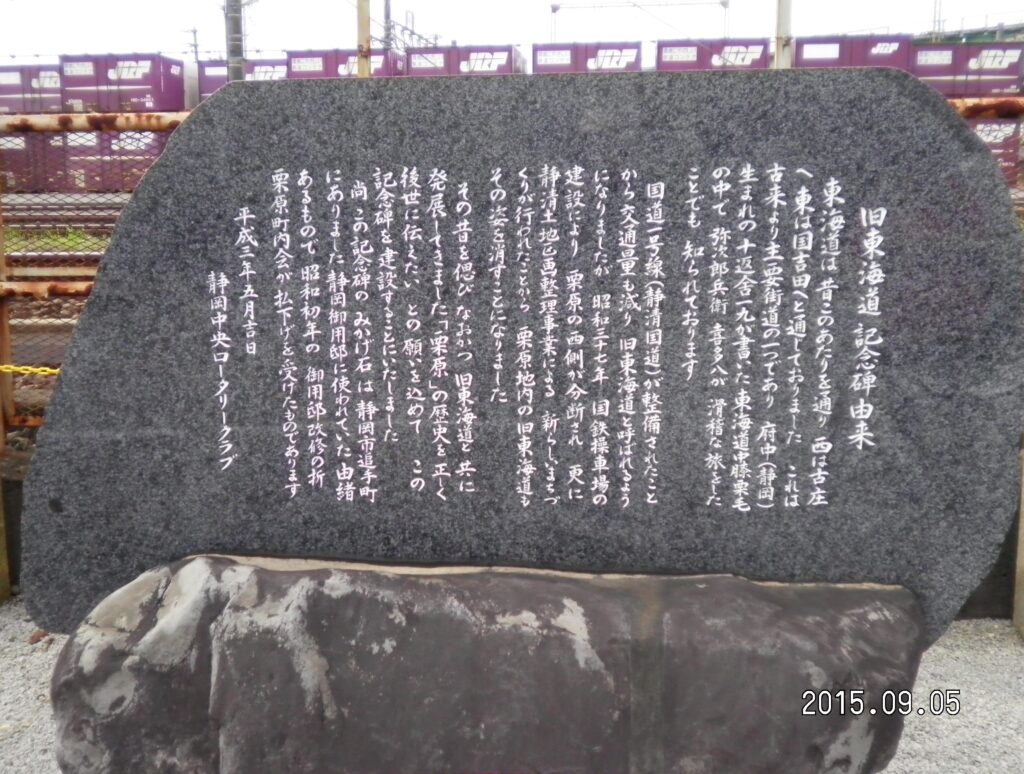

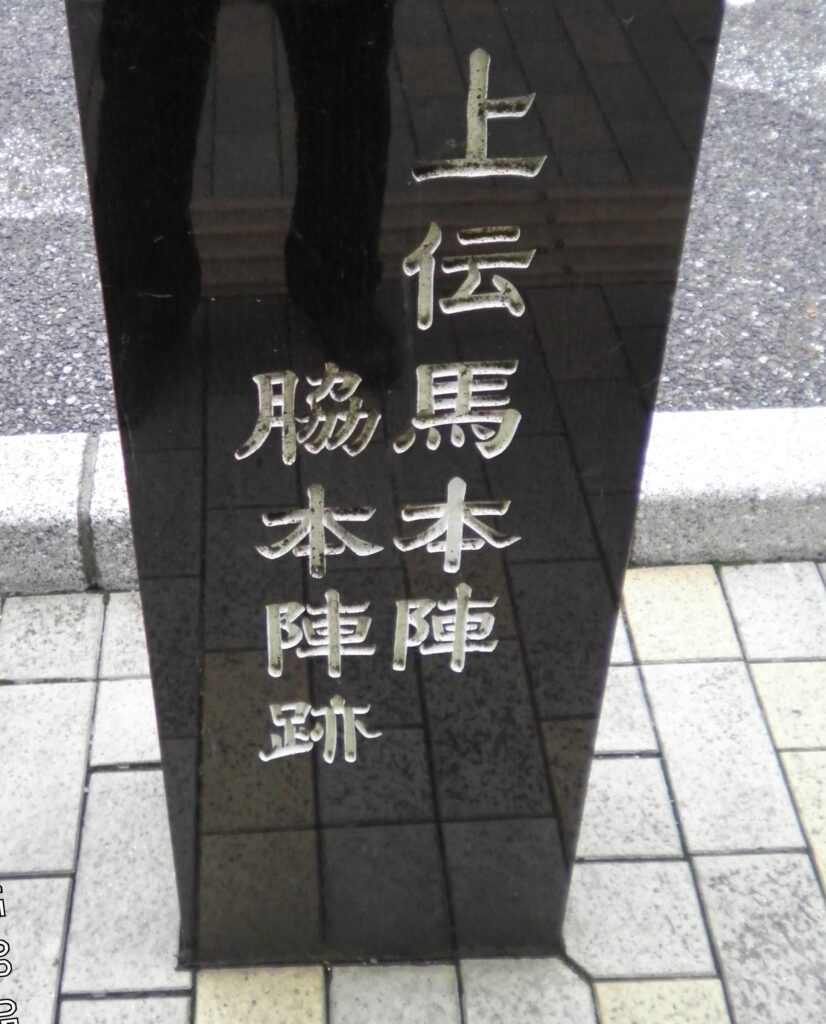

江戸を出奔するたび、小吉さんは、浜松町の金杉橋からは旧東海道を通ったことであろう。そして後に自分の息子が江戸を守るために西郷さんと会談する場所などとは知らずに通過していたのである。もしかして、足跡をつけていたのであろうか。無意識の行動。

作・斎藤雅文/演出・金子良次/出演・舟木一夫、林与一、葉山葉子、北町嘉朗、林啓二、山内としお、坂西良太、小林功、真木一之、川上彌生、山吹恭子、矢野淳子、長谷川かずき、曾我廼家文童、英太郎、水谷八重子