歌舞伎『桜姫東文章』は、二幕第二場の「三囲の場」が円熟度満載の仁左衛門さんと玉三郎さんのやり取りが大変気にいり、その場を5、6回観てしまいました。わずか10分の場面なのです。

『桜姫東文章』は、かつて「玉三郎の世界」という放送があって、1982年南座公演のダイジェスト版を紹介していてその録画があります。ダイジェスト版なので「三囲の場」はありません。様々な展開がある中でこういう場があったのですね。後半はもっと激動的な流れになるわけですから、ちょっとこの場は全体の流れから雰囲気の違う見せ場でもあります。

世の中からはみ出してしまい、桜姫の子供を抱える清玄と桜姫が三囲神社の土手で出会い、あっ!と思った時には闇となりすれ違って別れてしまうのです。言ってみれば、桜姫と清玄は心が通い合うことのない関係なのです。宿命なのです。その関係をふっと忘れさせるような場面でお二人のセリフは聞いているだけで気持ちの好い響きと抑揚でした。

花道から桜姫、土手から清玄の出で、そこに流れるのが「身にしむる雨にもうきめを三囲の、、、」の唄の独吟なのです。

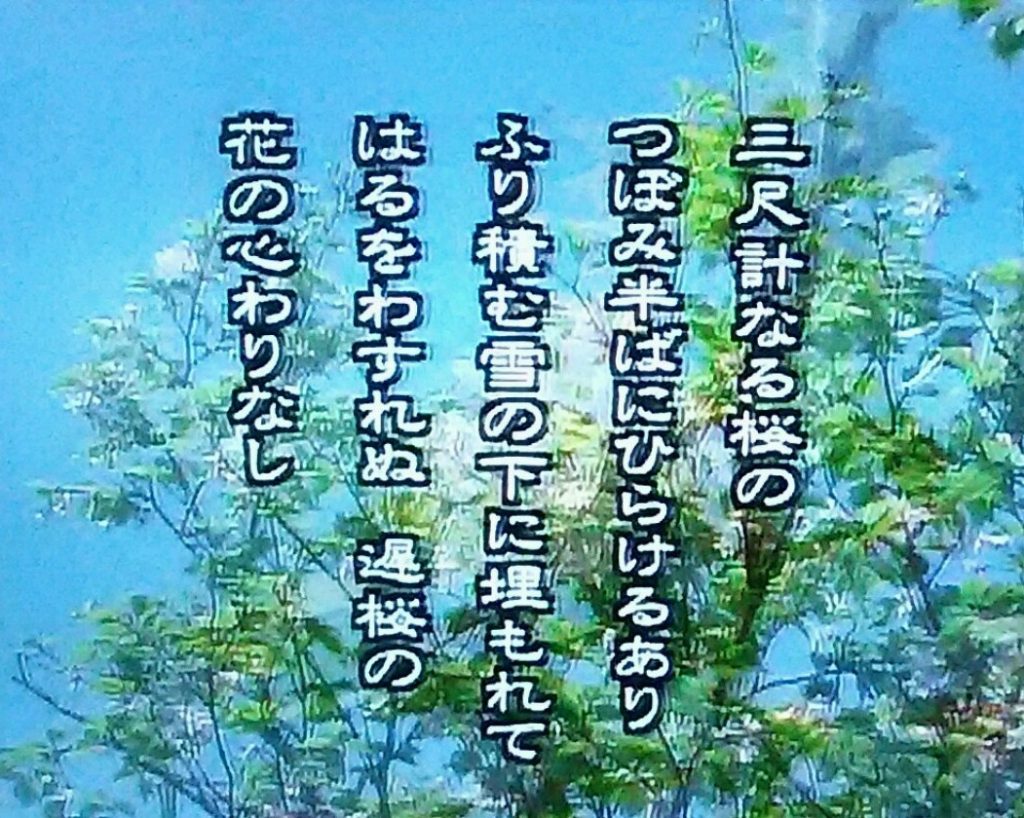

録画の画面には、権助と桜姫の濡れ場では「恋による花も思いのひとりくも 濡れぬ昔が 結ばれなる闇の髪」の歌詞がうつしだされています。後半の殺しの場面でも歌詞が映し出され、この作品は唄もとらえて見るとぐっと面白さが増すと感じ、それも考慮して見直しました。清玄と白菊の「江の島児ヶ淵の場」も唄を耳にして観るとまた違った味わいがありました。

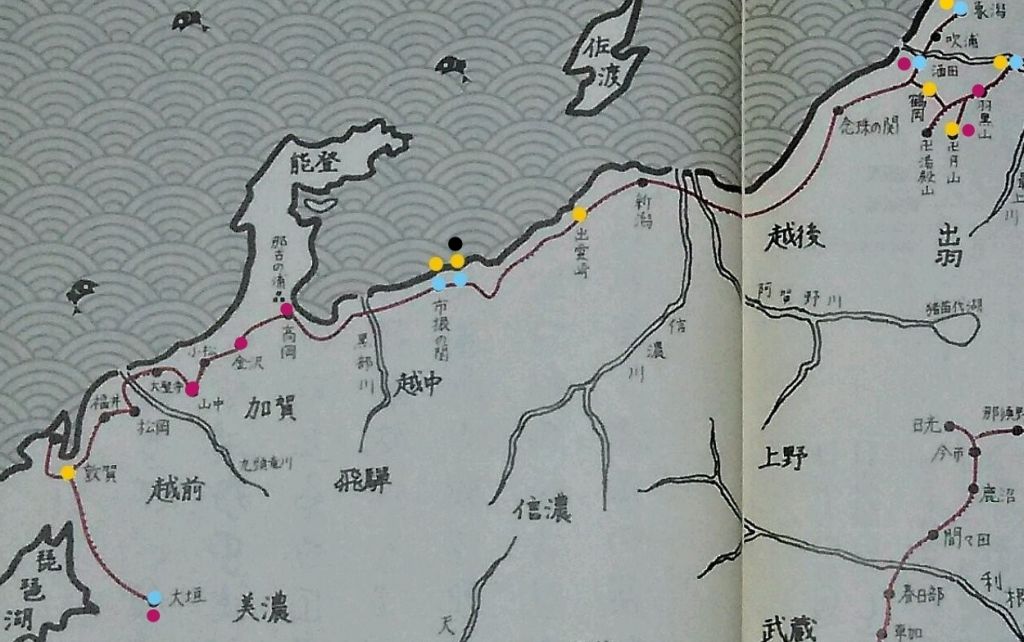

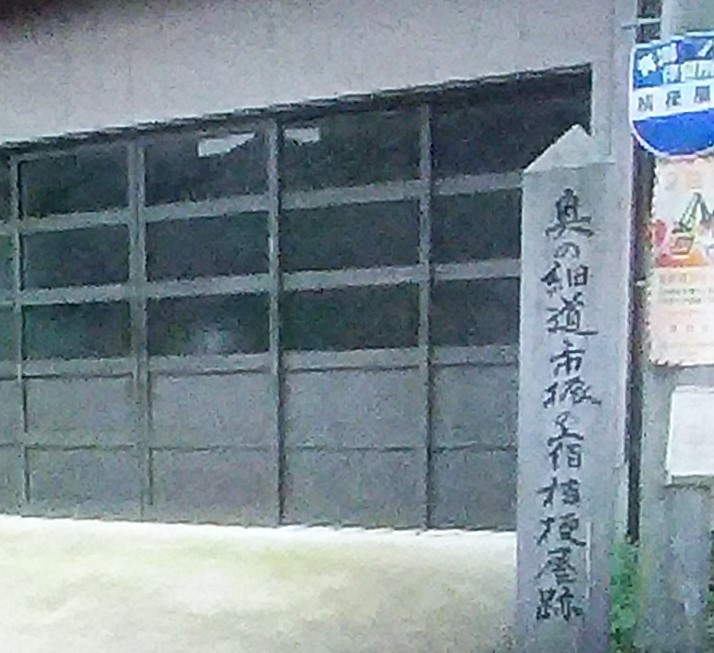

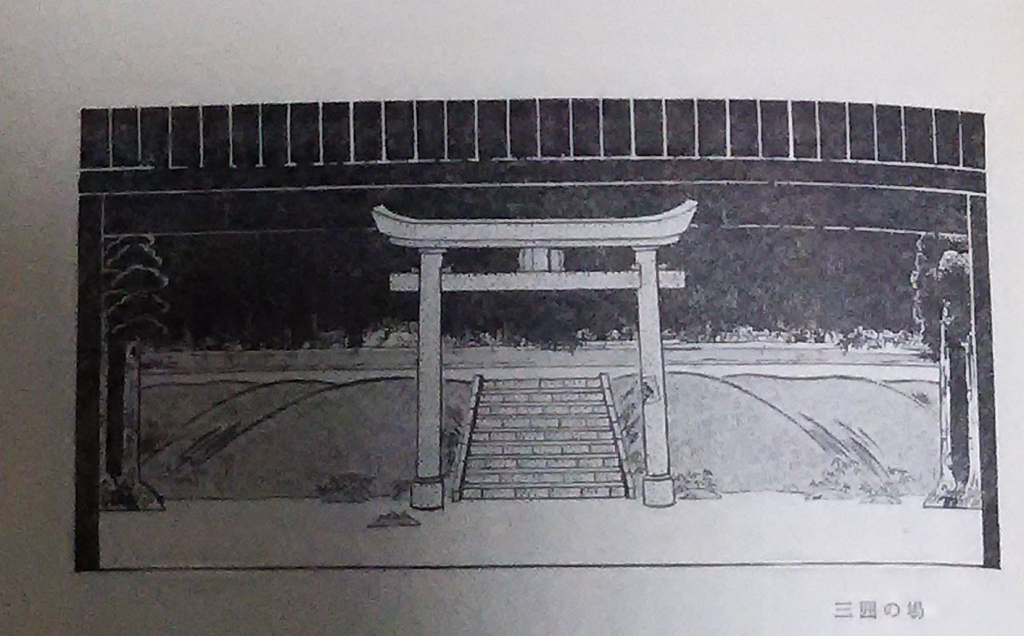

三囲の場の舞台装置の図

国立劇場で『桜姫東文章』の公演をしています。調べたら2000年でした。当時の幸四郎さんと染五郎さんでした。染五郎さんの女形はまだ少し硬いと感じましたが、『桜姫東文章』の内容はその時わかりました。「三囲の場」は記憶にありません。生き残った清玄が出世して登場し、なるほどこういう流れなのかとそれからは肩の力を抜いて鑑賞した記憶があります。

歌舞伎の『桜姫東文章』がかつての玉孝コンビでが36年ぶりなら、文楽『傾城阿波の鳴門』は国立文楽劇場の本公演では33年ぶりの上演だそうです。よく上演されているような気がしましたがそうなんですね。

親を訪ねてきた巡礼の娘が、誤って父親に殺されてしまうという悲しい物語ですが、母親のお弓の嘆きが身につまされます。娘・つるを祖母に託し、お家の宝刀を探すため、盗賊になっている夫婦。そこへ娘が現れますが、盗賊で追われる身と母は泣く泣く娘を巻き込みたくないと帰すのです。やはりと後を追います。父は娘とは知らず巡礼の子の持っているお金を借りたいと頼みますが騒ぐため口をふさぎ誤って殺してしまいます。そこへもどったお弓。自分が名乗ってととどめておいたならこんなことにはならなかったのに。

これまた浄瑠璃と三味線を中心に見直しました。

『小鍛冶』は、もちろん歌舞伎の『小鍛冶』と比較しながらわくわくして楽しみました。相槌のところは火花が出るのです。これは映像だとよく見えて効果抜群でした。それぞれの面白さを観ることができ一件落着です。こちらは床本がありましたのでそれを見つつさらなる鑑賞もできすべて満足の映像鑑賞となりました。

<ユーチューブ 傾城阿波の鳴門>で検索すると、様々な「巡礼歌の段」を鑑賞することができます。

ユーチューブはテレビで見れることが解りましたので、こうして次々と情報がわかると時間がどんどん押されて嬉しいような困るようなです。

西鶴さんに戻らなくては。

追記: 出血大サービスにひかれて映像をみました。浄瑠璃の太棹での三味線演奏家さんの爪の手入れを見たことがありますが、長唄の三味線でも同じように手入れするのですね。長唄の声のためにの荒治療にも驚きました。というわけで『音楽驛』視聴しましてじっくり聞かせてもらいました。

出血大サービス! | 市川弘太郎オフィシャルブログ Powered by Ameba (ameblo.jp)

追記2: 『好色一代男』で主人公の世之介は二十歳の時長屋に住む娘のところに無理やり婿入りしてしまいます。そのあとに「婿入りしたその夜に毒殺された小栗判官にならなければいいけどね。」と西鶴は書き足しています。小栗判官の説教節に例えているのです。小栗判官の話も色々に脚色されていて、歌舞伎でも、スーパー歌舞伎Ⅱ『オグリ』では殺されて閻魔大王にあっています。近松門左衛門の原作も加味した『當世流小栗判官』では死んではいませんが、娘・お駒の嫉妬によって、目が見えなくなり不自由な身体になるという話に変わります。西鶴さんは近松さんの物語を読むか見るかできたのでしょうか。気になるところです。歌舞伎の『當世流小栗判官』はギリギリで視聴でき久しぶりに鑑賞できました。

歌舞伎オンデマンド|歌舞伎美人 (kabuki-bito.jp)