櫟野寺(らくやじ)の十一面観音菩薩にお会いしたら、他の十一面観音菩薩にお会いしたくなりました。タイミングよく、日帰りツアーで、奈良の『法華寺』と『海龍王寺』の秘仏十一面観音菩薩立像が御開帳で、さらに『興福寺』の北円堂が特別公開、奈良国立博物館の正倉院展も付いてと一日の行程としてはほど良い配分です。歩ける距離なので、『法華寺』からは歩いてまわるというのも気に入りました。

京都駅⇒奈良駅 ⇒ (路線バス) ⇒ 法華寺 → 海龍王寺 → 近鉄奈良駅近くで昼食 → 興福寺・北円堂 → 正倉院展 → 奈良駅⇒京都駅

自分で計画できる行程ですが、久しぶりに関西のツアーで、ツアーは楽であることを実感。奈良駅からボランテアのかたの説明付きです。お一人様が6人いて昼食の時近くに座らせてくれ、そもそも仏像好きの一人でも行きますの吾人たちなので自然に交流ができ、それぞれの見方で、顔を合わせると情報交換で楽しかったです。

正倉院展は、光明皇后(聖武天皇の后)が宝物を東大寺に献納されたので現代まで残って鑑賞することができるのですが、『法華寺』は光明皇后が創始された国分尼寺で、十一面観音菩薩は、光明皇后をモデルとされているといわれいます。お顔が人間味が強く長い右手は天衣(てんね)をつまんでいて、右足が遊び足と言われる前に一歩だされるような感じで親指が上にそらされいるのです。

『法華寺』も荒波があり、豊臣秀頼と淀君が再興され、本堂の階段の高段の擬宝珠(ぎぼし)に秀頼の名前が彫られていました。

白洲正子さんが『十一面観音巡礼』の「幻の寺」に、『法華寺』の門跡さんのことに触れていますが、この門跡さんが女優の久我美子さんの叔母さんにあたられる久我高照門跡尼でしょう。

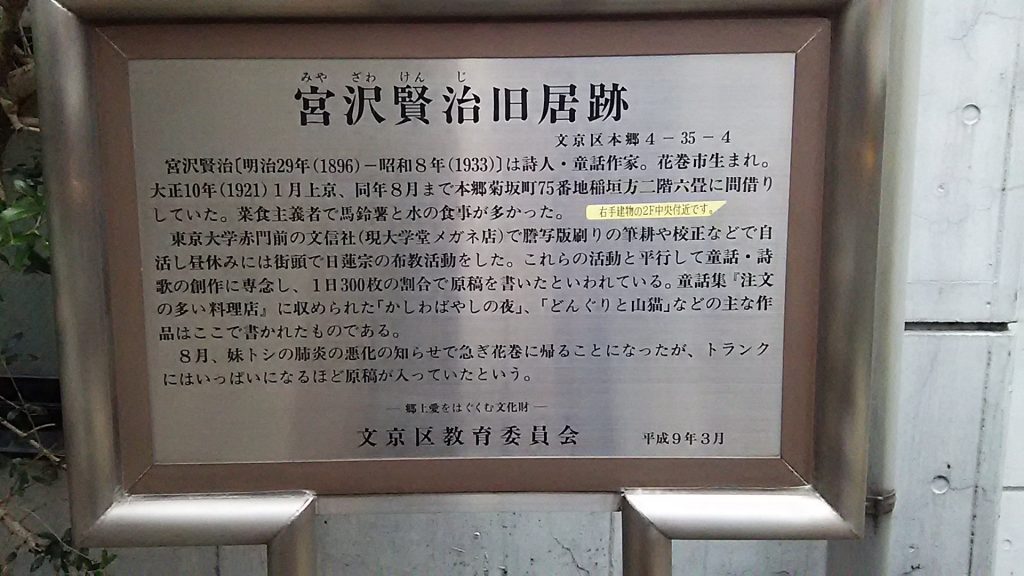

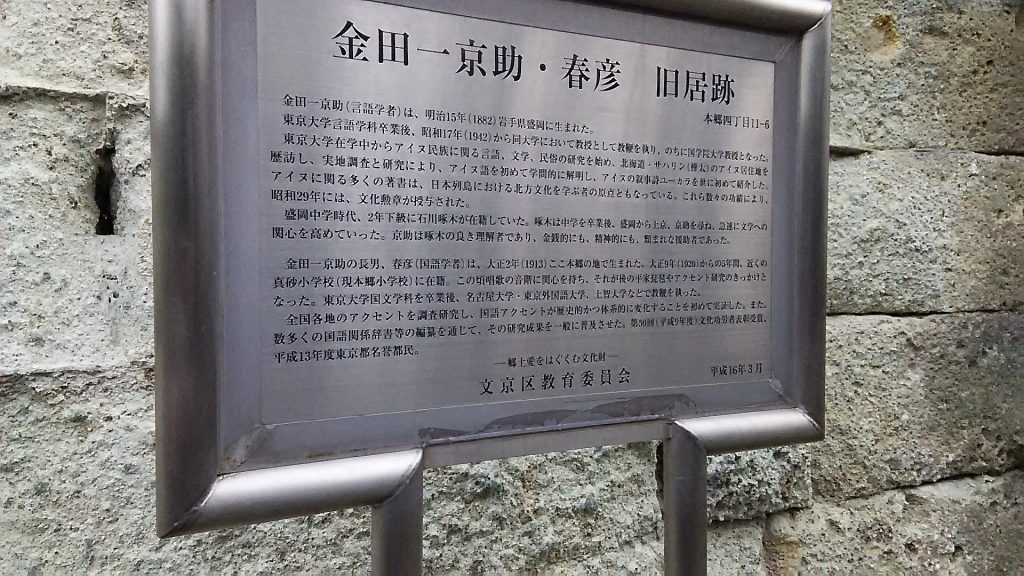

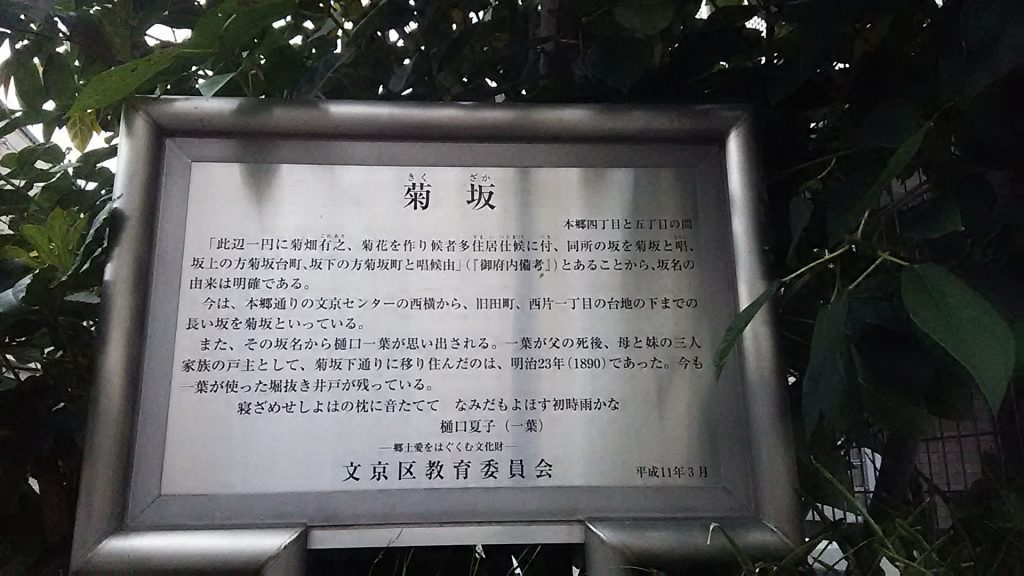

話しがそれますが、樋口一葉さんの作品映画『にごりえ』のなかの「大つごもり」で、久我美子さんが好演でした。貧しい女中おみねがひたむきにまっすぐな生き方をしていながらどうにもならなくなり間違いを起こしますが、放蕩息子に救われ観ているほうも安堵させられました。はまり役でした。

平家物語で滝口入道との悲恋相手の横笛さんが尼となって祈った<横笛堂>もあり、これは意外な出会いでした。<国史跡 名勝庭園>は春に特別公開なので残念ながら見れませんでした。

『海龍王寺』も、光明皇后が建立したといわれていますが、飛鳥時代からすでにお寺はあったとされていて、古くて自然のままにという感じのお寺で、土塀の古さがいいのです。この辺りは、光明皇后の父、藤原不比等の邸宅のあったところで、不比等の死後、光明皇后が譲りうけられたたのです。

奈良時代のもので残っているのは、五重小塔で、大きな塔を建てる敷地がなかったので、東と西の金堂に十分の一の小塔を納め、西金堂が今も残っているのです。五重小塔は均整も取れていて大変美しい姿で細部までしっかり作られています。

十一面観音菩薩は鎌倉時代のものですが、小ぶりで金泥が残っていて装身具や衣も模様などがわかるように残っています。

十一月の歌舞伎座での藤十郎さんの観音様の髪飾りにこの観音様の飾りを思い出していました。

遣唐使として無事帰って来た玄昉僧正(げんぼうそうじょう)が、暴風雨のとき海龍王経を唱えたとして聖武天皇から寺号を『海龍王寺』と定められます。今も水色のガラスの容器に納められた全国各地からの海水を供え、海龍王経を唱える法要が4月18日に行われ、平成24年(2012年)から東日本大震災の被災地の海水も供えられました。この小さなガラス瓶の中に静かにおさまっていて欲しいとただ願うばかりです。

『興福寺の北円堂』も特別公開で、南円堂もあるのですが、公開日が違い、今回の参加者の中にも南円堂の公開の時にも来たと言われているかたがいました。

北円堂は藤原不比等が亡くなった菩提のために建立されたもので、1210年に復興された古い堂です。堂の中にある弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像、四天王立像は国宝で、弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像は鎌倉時代の運慶一門の作品です。

無著(むちゃく)・世親(せしん)は北インドの兄弟僧侶で、無著は老年をあらわし世親は壮年をあらわす二体の両像で、運慶は人種や時代を超えた理想的な仏教の求道者の姿を追求したのだそうですが、運慶が仏像だけではなく、人間としての仏教の求道者も制作していたのが興味深かったです。

正倉院展はレクチャーもあったのですが、2014年の66回目の時、良く知られている天平の美人図の<鳥毛立女屏風>や儀式用の赤い靴、楽器など印象的なものが多かったので、今回は少しがっかりしてしまいましたが、聖武天皇の一周忌のとき下げられた大幡(だいばん)は、きっと色鮮やかに幾つもひるがえっていたのだろうと想像できました。

奈良国立博物館から奈良駅に歩く人とバスの人別れ、歩き組でぶらぶらと歩き、京都駅で新幹線までの間一緒に食事をして、新幹線では別々の席で、ではという感じで帰路に着きましたが、爽やかな関係でいい旅でした。

そして、大和路<八十八面観音巡礼>というのがあることを知り、再び一人フリーで訪れることとなりました。