えんぴつで書く『奥の細道』から(4)からなぜ歌舞伎座『小鍛冶』かといいますとえんぴつで書く『奥の細道』から(4)で能の『融』の紹介をしました。『融』が再度観たくなりました。その同じDVDに能の『小鍛冶』も録画されていまして観たわけです。

さらに歌舞伎の『小鍛冶』の録画もありました。そのことは2013年に記していました。

2013年11月2日 | 悠草庵の手習 (suocean.com)

そこで友人がダビングしてくれた狂言の『釣狐』と白頭の『小鍛冶」が観れなかったとあります。観たいという執念でしょうかそのDVDを処分せず残しておりました。ただのものぐさですが。ふっと思ったのです。友人の機器はブルーレイが観れるといっていました。もしかしてそれかな。今の機器はブルーレイが観れるので試してみたところ映ったのです。その嬉しさといったら。これはお狐様のお告げで歌舞伎座の澤瀉屋の『小鍛冶』を観るべきだと。

「芸能花舞台」で解説の利根川裕さんが澤瀉屋の『小鍛冶』は能に近いと言われていたのです。

というわけで四月歌舞伎座は一部の『小鍛冶』だけの観劇です。

舞台は紅葉の時期で、三條小鍛冶宗近(中車)が登場しますが衣装がはっきりした濃紺で舞台に映えます。中車さんは舞台人として板に身体がなじんでこられました。上手に赤い稲荷の鳥居。宗近が参拝に訪れたわけです。本来は文楽座の出演なのでそうですが、今回は竹本でした。

童子(猿之助)の登場です。登場場所はわらぼっちからです。狐は豊作の神様でもあります。稲を食べる野鼠を退治してくれるからです。だから稲荷神社でもあるわけです。紅葉は火とも重なります。

童子の出としても可愛らしくていいです。童子は手に稲穂を持っています。童子は過去の名剣についても語ります。語るといっても竹本の語りで身体表現をするのですが、動きの良い猿之助さんですので安心して鑑賞させてもらいました。

狂言の『釣狐』では人間に化けた狐が面白い動きをするので、この童子はどんな狐の動きをするのかなと注目していました。消える前に大胆に飛び跳ねました。

次は長唄で巫女(壱太)、宗近の弟子4人(笑三郎、笑也、猿弥、猿三郎)の5人による間狂言の踊りで本来は3人なのだそうですが今回は5人で楽しませてくれます。猿翁さんに厳しく訓練された役者さんだけに心配なしです。巫女は袖を朱の紐でまとめていて、その材質が柔らかくふわーっとしていて顔に映えて明るい巫女となりました。宗近の相槌がいないという話もしています。

童子は実は稲荷明神でした。稲荷明神(猿之助)は白頭でした。頭上には狐。歯を金にしてましたが、金泥の能面を意識されたのでしょうか。

次の場面がいよいよ刀つくりとなるのですが、そこに座っているだけでも風格をあらわしてくれるのが勅使橘道成の左團次さん。舞台の重みが増します。

再び竹本となり胡弓もはいっていました。宗近は稲荷明神の相槌を得て軽快につちを打ちます。リズミカルな音楽性も豊かな場面です。竹本の三味線のテゥルルルルルの音は初めて聞いたような気がしますが。

稲荷明神は途中で遊びに行くように場を離れますが、遊んでいる場合じゃないでしょといいたくなる余裕の体です。笑えました。時々狐の足もみせてくれて緊張感のなかにも可笑しみがあります。

無事、小狐丸の名刀もできあがって稲荷明神は揚揚と花道を飛ぶように去っていきます。それを見送る小鍛冶宗近と橘道成。これが澤瀉屋の『小鍛冶』なのだと鑑賞できて満足でした。

あとは赤頭と文楽の『小鍛冶』ですが、今月文楽は大阪で公演しているそうで何とか映像でも良いので観たいものです。それぞれに工夫が多い作品です。

画像が悪いですが能の童子と稲荷明神です。(能では稲荷明神の使者の狐としているようで、黒頭、白頭ではその狐の設定もちがっているようです。)

観世流の童子

観世流の黒頭の稲荷明神の使者

宝生流の童子

宝生流の白頭の稲荷明神の使者

十七歳の時の勘九郎さんの稲荷明神、隈取が狐を表しています。長唄の『小鍛冶』は宗近との相槌の場面だけでした。

(今月の『小鍛冶』の舞台の画像は制限がかかっておりますのでご自分で検索してみてください。)

能『融』のDVD鑑賞は今回笑ってしまいました。老人が僧に近辺の名所を案内するのですが突然急いで去っていくのです。消えるのですが、それを観ていて、そうよね名所を案内してる場合じゃないですよ。六条の河原院に想いを馳せてもらわねばと思っていましたら、融の大臣が気品のある姿で現れたのです。内容は知っているのですが、こちらの雑念が通じたようで能がぐっと近くなりました。

狂言『釣狐』がこれまた今までにない面白さでした。狐が人間に化けて狐を罠にかける猟師にそれをやめさせようとするのですが、うまく化けたかどうか水に姿を映して確かめたりする動きが鋭角的であるのになんともユーモアにあふれています。歌舞伎舞踊『黒塚』で鬼婆が自分の影を振り返るのと雰囲気が似ていたり、ぴよんぴょんと軽く跳んだり急にすり足で動いたりと目が離せません。

さらに奥州の殺生石の話を持ち出して狐は死んでも妖力があるので恐ろしいのだと脅すのです。

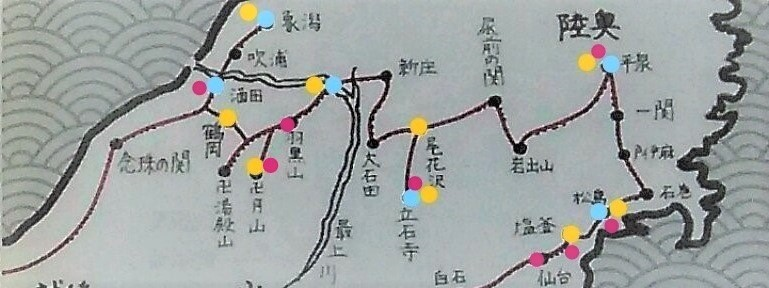

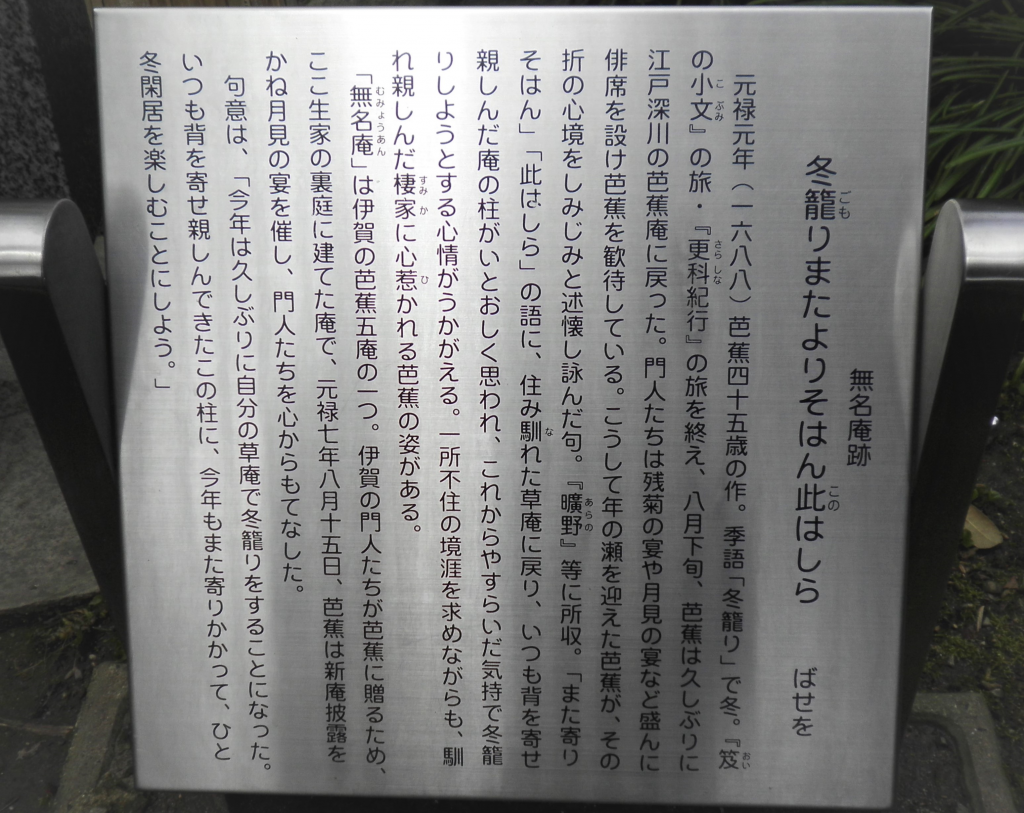

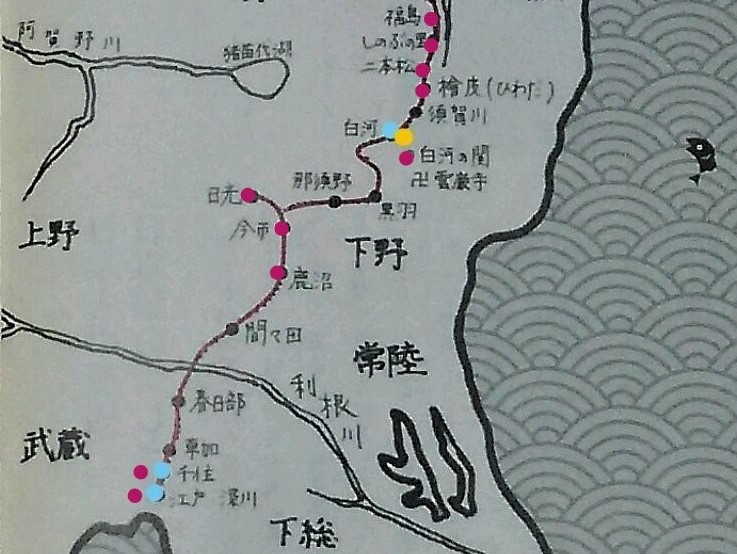

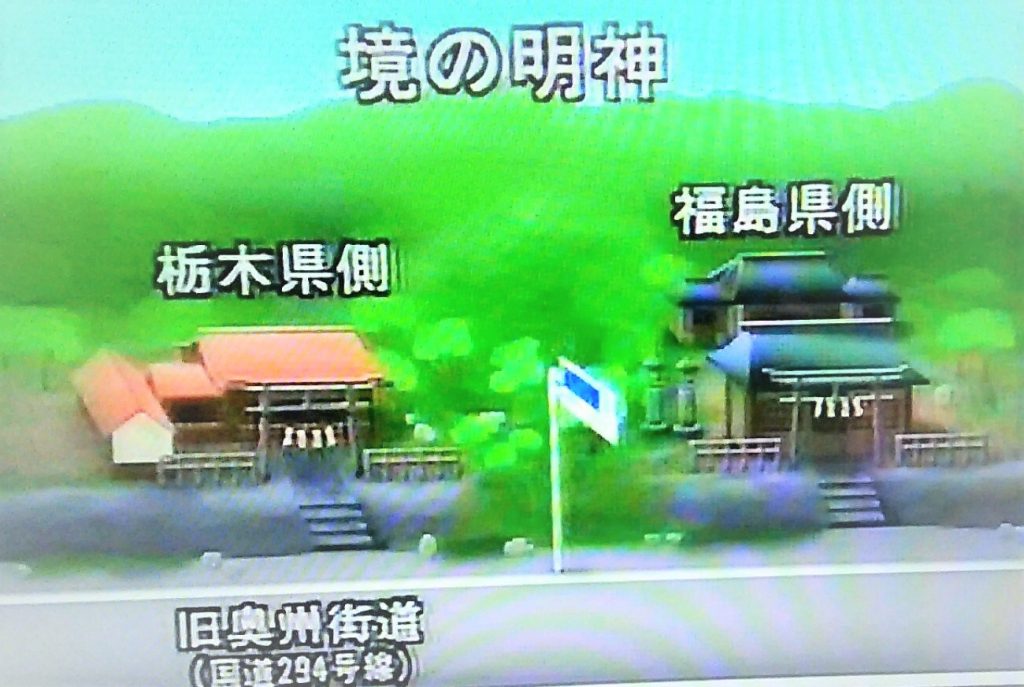

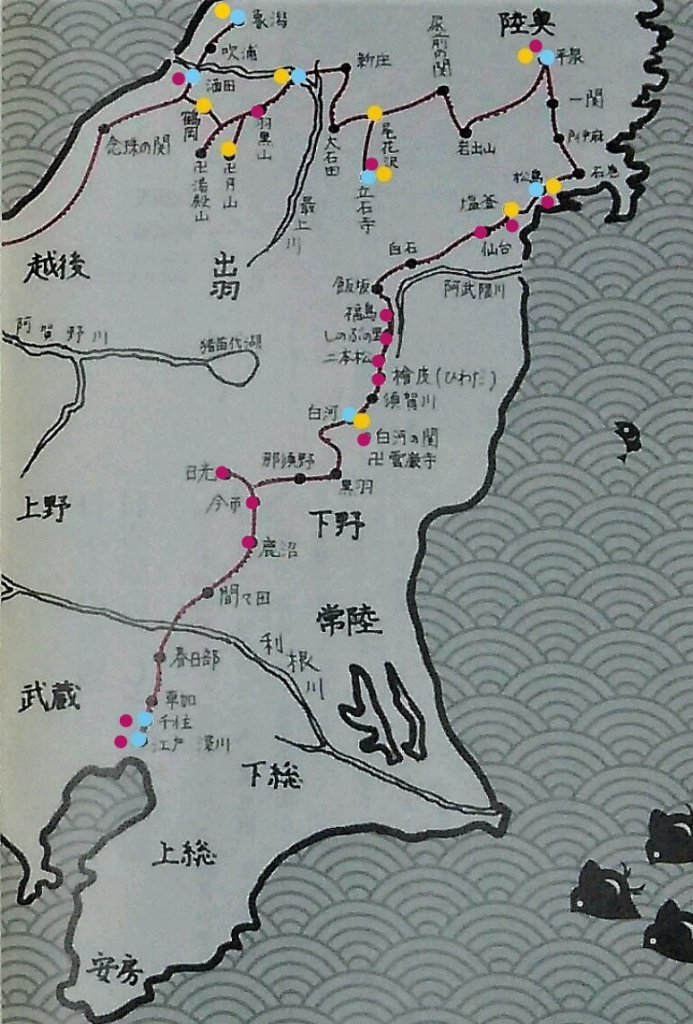

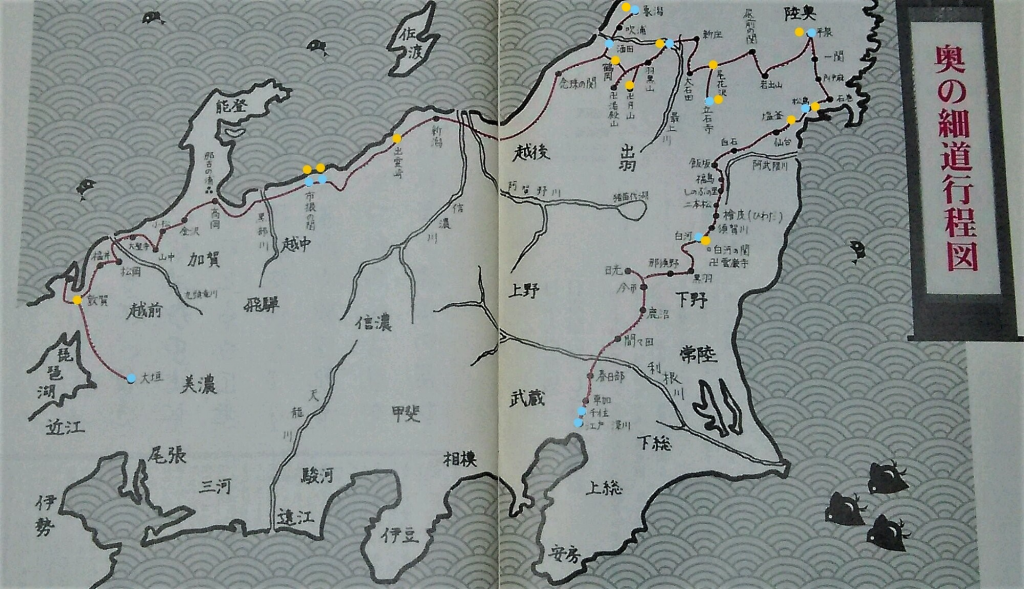

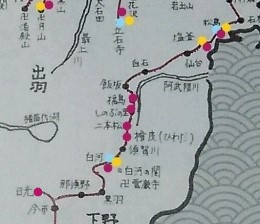

この殺生石は芭蕉さんも寄っています。旅としては通り過ぎています。場所は日光と白河の間である那須温泉に殺生石はあります。

芭蕉は日光のあと黒羽(くろばね)城下に入ります。那須野を越えて九尾の狐が埋められたと伝わる玉藻の前の古墳を訪れます。さらに那須神社の八幡宮へ。屋島の戦いで、平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とすなどの功績をあげた那須与一ゆかりの八幡宮です。那須与一は義経について従軍しました。さらに雲巌寺に寄ったあと那須温泉に向かいそこで殺生石をみています。

玉藻の前という絶世の美人は鳥羽上皇と契りを結びますが、玉藻の前は妖力を持った狐の化身で鳥羽上皇は病に伏せてしまいます。陰陽師が対峙しますが玉藻の前は那須野に逃れさらに討伐の軍の矢に射られて死にます。ところが毒石となるのです。毒を発し近づく生き物を殺してしまうのです。

現在でも硫化水素や亜硫酸ガスなどの有毒ガスを発しているといわれる場所です。(危険な時は見学させないそうです)

『釣狐』ではその話をして猟師を脅し罠を捨てさせるのです。さて狐と猟師はその後どうなるのでしょうか。

狂言の猿(靭猿・うつぼざる)から始まって狐(釣狐)に終わるという作品のひとつです。

そんなわけで芭蕉さんは様々な伝説の地も見学されているのです。それだけ情報もとりいれていたわけです。

追記: 今月の歌舞伎座の『小鍛冶』のお話を巫女で出演されている壱太郎さんがされています。解りやすくてお見事です。是非どうぞ。

「小鍛冶」の見どころを解説【四月大歌舞伎】 – YouTube

追記2: 三津五郎さんの『馬盗人』の録画を観ました。チャプリン顔負けです。シャボン玉売りの『玉屋』はご本人は柔らかくが難しいと言われていましたが、動きが綺麗で内容も解らないまま見惚れていました。そう簡単には処分できないです。